17세기 호남·영남 이은 불교조각의 주역

승일 스님 계보 잇고 30여 년간 활동

1640년대 후반부터 수화승 독립 활동

진안 금당사·부산 범어사 등에 조성

17세기 전반을 대표하는 조각승 승일 스님은 응혜(應惠) 스님, 희장(熙藏) 스님, 계찬(戒贊) 스님 등 다수의 제자를 배출했으며, 이들은 17세기 중반 이후 불교조각의 주요 양식을 형성하는 데 중요한 역할을 수행했다. 그중 희장 스님은 전라도와 경상도를 오가며 사찰의 중심 전각 및 부속 전각에 불상을 조성했다.

희장 스님에 관한 최초의 기록은 1636년 12월에 부여 무량사에서 수화승 승일(勝一) 스님과 함께 여러 불상을 제작한 것이다. 이때 제작된 불상 중 하나가 현재 제천 경은사 목조문수보살좌상(도 유형문화유산)이다. 당시 희장 스님은 조각승 9명 중 여섯 번째로 기록돼, 그룹 내에서 중간 정도의 연배나 실력을 가졌던 것으로 보인다. 이후 희장 스님은 1639년 하동 쌍계사 목조석가여래삼불좌상 및 사(四)보살상(보물)의 조성에 청헌(淸憲)·승일(勝日) 스님 등과 함께 참여했다. 1643년에는 응혜 스님이 주도한 달성 용연사 목조지장보살삼존상과 시왕상, 1646년에는 승일 스님이 만든 구례 천은사 수도암 목조아미타여래삼존좌상(현재 관음보살은 소재 불명)의 조성에도 부화승으로 참여하면서 점차 중심적 역할을 수행하게 됐다.

희장 스님은 1649년부터 수화승으로서 본격적인 활동을 시작했다. 주요 작품으로는 1649년 구미 수다사 목조아미타여래삼존좌상(현재 목조대세지보살좌상은 구미 원각사 봉안, 도 유형문화유산), 1650년 남원 만행산 금강사 목조아미타여래삼존좌상(현재 진안 금당사 봉안, 도 유형문화유산), 1653년 고흥 불대사 목조석가여래삼불좌상(약사아미타불은 현재 고흥 능가사 봉안), 1654년 선종 대선사(禪宗大禪師)로서 조성한 경산 반룡사에 목조석가여래삼존좌상(현재 목조미륵보살좌상만 청도 대운암 봉안, 도 문화유산자료) 등이 있다. 이후로도 희장 스님은 1658년 부산 진구 선암사에 목조아미타여래좌상 중수(시 유형문화유산), 1661년 부산 범어사 목조석가여래삼존좌상(보물), 1665년 진도 쌍계사 목조석가여래삼존좌상(보물), 1666년 무안 목우암 목조아미타여래좌상(도 문화유산자료)과 진도 쌍계사 목조지장보살좌상(도 유형문화유산) 등을 제작했다. 1667년 영광 연흥사 목조석가여래삼불좌상(도 유형문화유산)이 희장 스님의 마지막 작품으로 최근에 확인됐다.

문헌 기록과 현존 유물에 근거할 때, 희장 스님은 1610년대 태어나 1620년대 불상 제작 수련기를 거쳐, 1630년대에는 청헌(淸憲)이나 승일(勝日) 스님이 주도한 불상 조성에 보조화승으로 참여했다. 이후 1640년대 중반에는 승일(勝日)이나 응혜(應惠) 스님이 만든 불상에 부화승으로 주도적인 역할을 수행했고, 1640년대 후반부터는 수화승으로 독립적인 조성 활동을 본격화했다. 희장 스님의 조성 활동은 1660년대 후반까지 지속됐으며, 주로 호남과 영남 지역 주요 사찰의 중심 전각인 대웅전이나 극락전, 부속 전각인 명부전에 다양한 불상을 제작했다. 희장 스님은 수화승으로 경북 구미와 경산, 전북 남원, 전남 고흥진도무안영광, 부산 등 8곳의 사찰에 불상을 제작했다. 이외에도 조성 시기 및 작가 미상의 서산 문수사 목조석가여래삼불좌상, 부산 범어사 영산전 목조석가여래좌상, 대전 심광사 목조여래좌상 등도 희장 스님이 수화승으로 제작한 것으로 추정된다.

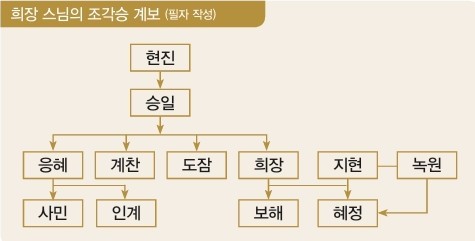

희장 스님의 조각승 계보는 현진(玄眞, 이하 활동 시기 1604~1639)→승일((勝一 勝日, 1622~1670)→응혜(1634~1678)희장(1636~1667)계찬(1633~1686)→보해(寶海 普海, 1646~1680)혜정(惠正 惠淨 慧定 慧淨, 1650~1670)으로 이어진다.

희장 스님과 활동을 함께 조각승으로 보해(寶海) 스님이 주목된다. 보해 스님은 1646년 승일 스님이 주도한 구례 천은사 수도암 목조아미타여래삼존좌상(현재 관음보살은 소재 불명) 조성 시 맨 마지막에 언급돼 이때부터 불상 제작에 참여하기 시작한 것으로 보인다. 이후 수화승 희장 스님이 만든 구미 수다사 목조아미타여래삼존좌상(1649년), 진안 금당사 목조아미타여래삼존좌상(1650년), 고흥 능가사 목조약사아미타여래좌상(1653년) 등에 보조화승으로 역할을 수행했다. 이후 부화승으로 부산 선암사 목조아미타여래좌상 중수(1658년), 부산 범어사 목조석가여래삼존좌상(1661년), 진도 쌍계사 목조석가여래삼존좌상(1665년) 및 목조지장보살좌상(1666년), 영광 연흥사 목조석가여래삼불좌상(1667년) 등의 조성에 참여했다. 또한 보해 스님은 1678년에는 남해 용문사 목조지장보살좌상과 시왕상을 부화승으로 지현 스님과 함께 조성했으며, 수화승으로 1679년 양산 통도사 목조제석천왕과 1680년 고흥 송광암 목조여래좌상을 제작했다. 보해 스님은 희장 스님보다 10여 년 활동 시기가 늦고, 마지막 활동 시기가 1680년인 점을 볼 때, 희장 스님의 직계 제자로 판단된다.

희장 스님이 마지막으로 만든 불상은 1667년 영광 연흥사 목조석가여래삼불좌상이다. 아미타여래에서 발견된 조성발원문에 ‘강희 6년 정미 8월 28일에 영광 연흥사에 석가여래, 약사여래, 아미타여래를 봉안했다’는 기록을 통해 정확한 제작 시기와 불상 이름, 봉안처를 알 수 있다. 세 존상(尊像)은 이목구비, 신체 비례, 착의법에서 동일한 조형적 특징을 보여 일괄 제작된 것으로 볼 수 있다.

목조석가여래좌상은 높이가 110.5㎝인 중형 불상으로, 얼굴과 상체의 비례가 약 1:3.5로, 인체 비례에 근접한 안정적인 비례를 갖춘다. 머리에는 뾰족한 나발(螺髮)과 경계가 불분명한 육계(肉), 이마 위에 반원형의 중간계주(中間珠), 정수리에 상단이 둥근 원통형의 정상계주(頂上珠)가 표현돼 있다.

석가여래상의 착의법은 대의 안쪽에 부견의를 입지 않고, 두꺼운 대의만 착용한 변형통견식이다. 대의 자락은 오른쪽 어깨에 ‘V자형’으로 내려오고, 다른 자락은 좌측 어깨를 감싸며 무릎 위로 자연스럽게 펼쳐진다. 하반신을 덮은 복부 중앙의 대의 자락은 비파 모양처럼 상단이 좁고 하단이 넓게 펼쳐진 표현이 독특한데, 이는 희장 스님 불상의 대표적인 특징이다. 대의 안쪽에 입은 승각기(僧脚崎) 상단에는 도식화된 5개의 연판형 주름이 접혀 있다.

희장 스님이 1649년부터 1667년까지 만든 불상들은 이목구비의 온화한 표정, 안정적인 신체 비례, 독자적인 착의법, 통일된 수인(手印) 표현 등이 일관되게 나타난다. 희장 스님의 조형 감각은 제자인 조각승 보해 스님에게 계승돼 17세기 후반 불교조각 양식의 한 흐름을 형성했다.

▶한줄 요약

조각승 희장 스님은 17세기 중반 호남과 영남을 중심으로 활약하며 독창적인 양식을 정립하고 불교조각의 계보를 이어 간 대표적 조각승이다.