-

하루가 모여 한 해 되고 천년, 백년 된다

매월 일정 정리한 ‘월분수지’결제·해제일은 인도불교 제도새해 첫날(원단), 동지 중국 풍습 천 년 전 당송시대 선종 사원(총림)에서도 정해진 한 해 일정이 있었다. 그 가운데서도 가장 큰 날은 새해 첫날인 원단(元旦, 歲旦, 年始ㆍ정월 초하루)과 하안거 결제일인 결하(結夏ㆍ4월15일), 하안거 해제일인 해하(解夏ㆍ7월15일), 동지(冬至)이다. 이것을 ‘4절(四節)’ ‘4대 명절’이라고 한다.선종사원의 4대 명절(四節)은 백장회해가 정한 백장총림의 제도였다. 이 가운데 결하일(結夏日ㆍ하안거 결제일)과 해하일(해제일)은 인도불교의 제

현불뉴스2018-12-23 -

두루천하 선지식 찾아 문법의 길 떠나다

만행길에서 법 묻다가 깨달아운수행각은 여행아닌 ‘보임’ 선종 사원에는 1년에 두 번 해제(解制)가 있다. ‘재계(齋戒)를 풀다.’ 즉 3개월 금족의 규제를 풀고 개인적인 시간을 갖는 시간이기도 하다. 해제를 하면 납자들은 너도나도 걸망을 지고 정처 없는 여정(旅程)에 오른다. 수행의 여정, 공(空)의 여정이고 무집착의 여정이다. 그것을 ‘만행(萬行)’ ‘행각(行脚)’ ‘운수행각(雲水行脚)’이라고 한다. 인도에서는 ‘유행(遊行)’이라고 한다. 선승들의 오도기연(悟道機緣)을 보면 적지 않은 선승들이 만행하면서 법을 묻다가 깨달았다. 따

현불뉴스2018-12-07 -

범부를 부처로…독참ㆍ청익

독참ㆍ방장 1:1 개인지도 수행자 공부 상태 점검청익ㆍ의문점 개별 문의 ‘개인’ 살핀 합리적 제도 1. 독참(獨參), 입실(入室)선원총림은 불공이나 기도도량이 아니고 ‘작불학교(作佛學校)’이다. 종교적 집단 이전에 깨달음을 추구하는 곳이다. 조실과 방장은 교장이고, 상당법어 등 법어는 고준한 작불(作佛) 강의이며, 좌선은 작불 실수(實修)’라고 할 수 있다.선원총림은 상당법어 등 법문을 통하여 전체적인 지도를 하고, 또 한편으로는 납자와 1:1의 개별적인 지도를 한다. 그것을 ‘독참(獨參)’이라고 한다. 단독으로 참문(參問)한다는

현불뉴스2018-11-24 -

禪과 茶의 만남… ‘茶禪一如’ 시대 열어

‘조주끽다(趙州喫茶)’ 새 공안가람에 다료(茶寮) 다실(茶室) 등장‘벽라춘’ 등 명차 모두 선승이 제조‘다두(茶頭)’- 차 달이는 소임 1. 차(茶)와 선, 끽다거(喫茶去)의 의미선(禪)이 중국 천하를 석권하고 있던 중당(中唐ㆍ766-835), 만당(晩唐ㆍ835-907) 때가 되면 차(茶)는 더욱 선(禪) 속으로 깊이 들어와 ‘차와 선은 하나’라는 다선일여(茶禪一如)의 세계를 형성한다. 기호식품의 하나에 지나지 않았던 차를 선의 세계 속으로 끌어 들인 것은 선승들이었다. 차는 선을 만나서 그 세계를 확장했고, 선은 차를 만나서 문화

현불뉴스2018-11-09 -

선원총림 살림하는 하위직 소임

‘두(頭)’자는 접미사 용도소임과 존칭 잘 구별해야 (1) 다두(茶頭)다두(茶頭)는 차를 끓이는 소임이다. 우리나라에서는 다각(茶角)이라고 한다. 다두는 승당(僧堂, 禪堂)의 다두를 지칭하지만, 그 밖에도 각 요사마다 다두가 있었다. 방장(주지실)의 다두, 수좌료(首座寮)의 다두, 유나료의 다두, 지객료의 다두, 고원(庫院)의 다두 등이 그것이다. ‘다반사(茶飯事)’라는 말처럼 중국 총림에서도 차를 우려 마시는 것은 일상이었다. 방장과 승당의 다두를 제외한 각 요사의 다두는 보통 행자들이 맡는 경우가 많았는데, 이들을 일컬어 ‘다두

현불뉴스2018-10-26 -

선종사원 유지케 하는 중위직 소임

중위직 약 25개 소임요주ㆍ대중방 관리 책임장주ㆍ총림 전답 일체 관리연수당주ㆍ대중 간병화주ㆍ전법과 보시 유치방장시자ㆍ주지의 비서능엄두ㆍ능엄경 선창선종 사원(총림)의 상위직은 앞에서 본바와 같이 6지사(六知事)와 6두수(六頭首)이다. 그 밑에는 약 25개 가량의 중하위 소임이 있다. 이것을 소직(小職)ㆍ소두수(小頭首)ㆍ열직(列職) 등이라고 한다.강원의 교과서인 〈치문〉에는 장로자각(종색)의 구경문(龜鏡文)이 실려 있는데, 거기에는 장로(長老, 주지)ㆍ수좌(首座)ㆍ감원(監院)ㆍ유나(維那)ㆍ전좌(典座)ㆍ직세(直歲)ㆍ고두(庫頭. 훗날 副寺

현불뉴스2018-10-14 -

頭首는 수행ㆍ교육 등 상위 이판 소임

남송 때 ‘지전’ 추가로 6두수‘수좌’, 서서 두수의 우두머리감원, 유나, 전좌, 직세, 지객, 지전 등 동서(東序) 지사(知事)가 서무, 행정, 재정 등 총림의 운영과 관련된 상위직 사판 소임이라면, 수좌, 서기 등 두수(頭首)는 수행, 교육 분야와 관련된 상위직 이판 소임이다. 두수는 당ㆍ북송시대에는 5두수 제도였으나, 남송에 이르러 불전(佛殿) 담당인 지전(知殿)이 추가되어 6두수가 되었다. 수좌ㆍ서기(書記, 서장)ㆍ지장(知藏, 藏主)ㆍ지객(知客)ㆍ지욕(知浴, 욕주)ㆍ지전(知殿)으로서 이들을 가리켜 6두수라고 한다.(1) 수좌

현불뉴스2018-09-29 -

당, 북송시대 4지사와 남송의 6지사

지사 : 사무·행정, 두수 : 교육·수행당송시대 소임, 이·사판 구분 없어선종사원에는 주지(방장) 밑에 상위 요직으로 6명의 지사(知事)와 6명의 두수(頭首)가 있다. 지사는 사무·행정·경제(재정) 등 운영 일체를 담당하고 있는 소임으로서 조선시대 사판에 가깝고, 두수(頭首)는 교육과 수행 분야를 담당하고 있는 소임으로서 이판에 가깝다고 할 수 있다. 그러나 당송시대 선종사원에서는 그런 구분이나 차별이 없었다. 사판 쪽인 지사가 이판 쪽인 두수의 소임을 맡기도 하고, 두수가 지사의 소임을 맡기도 한다. 지사를 동서(東序), 두수를

현불뉴스2018-09-15 -

승복 벗겨 쪽문으로 추방

四重罪… 승적 박탈 추방僧殘罪… 묵빈, 참회 기회 1. 살(殺)·도(盜)·음(淫)·망(妄)을 범하면 추방당송시대 선종사원에서는 율장에 의거하여 ‘4바라이죄(四波羅夷罪, 極惡의 의미)’ 즉 ‘사중죄(四重罪)’를 범하면 승려의 자격을 박탈하고 승단에서 추방했다. 오늘날 멸빈과 같다. 승려로서의 생명(자격)이 박탈되고 생명이 단절되었기 때문에 ‘단두(斷頭, 목을 끊음)’라고 한다. 사회법으로 말하면 사형과 같은 것이다.중국 당송시대 선종사원에서는 화합을 크게 해치는 자, 범죄자, 도첩이 없는 가짜승, 사바라이죄에 해당하는 불살생(不殺生)

현불뉴스2018-08-31 -

차안에서 피안의 세계로 가다

다비 후 가사 등 유품 대중경매‘물욕에 탐착하지 말 것’ 의미선승의 다비(茶毘)당송시대에는 한 총림에 적어도 100여 명 이상이 함께 수행했다. 그 가운데는 이승과 작별을 고(告)하는 납자도 종종 있었다. 그를 망승(亡僧)이라고 한다. 망승의 마지막 절차인 장송 장면은 다비(茶毘) 곧 화장(火葬)이다. 다비는 공(空)의 이치, 제행무상의 이치를 100% 보여 주는 인생 드라마다.선종 사원에는 정식 다비장(茶毘場)이 갖추어져 있다. 정식 화장(火葬)은 장소가 넓어야 한다. 좁으면 불꽃이 튀어 산불이 날 위험이 크기 때문이다. 다비 순

현불뉴스2018-08-18 -

空의 세계로 돌아가다

납자 입적 후 화장·장송의식일반승려 2~3일장 후 장례·다비(1) 죽음이란 공성(空性)의 실현선승의 죽음을 열반ㆍ입적ㆍ입멸ㆍ원적(圓寂)이라고 한다. 또 육체와 동시에 번뇌의 불이 완전히 꺼졌다는 뜻에서 무여열반(無餘涅槃)이라고 한다. 모두 번뇌가 사라진 상태 즉 적멸(寂滅)을 뜻한다.‘죽음’이란 곧 공(空)과 합일이다. 그리고 일체 존재의 귀착지는 ‘무(無)’이고 ‘공’이다. 무와 공으로 돌아가는 길을 바꿀 수 있는 존재는 아직은 없다. 우리의 붓다도, 그리고 달마도 공으로 돌아갔다. 그것이 선승들이 말한 안심입명처(安心立命處)이기

현불뉴스2018-07-28 -

좌선의 정례화… 四時坐禪

남송시대 좌선 방식 정례화한·중·일 선원 ‘사시좌선’일주향 피워 시간 측정한국을 비롯하여 중국, 일본의 선원은 모두 하루에 4번 좌선을 한다. 새벽ㆍ오전ㆍ오후ㆍ저녁. 이것을 ‘사시좌선(四時坐禪)’이라고 하는데, 사시좌선이 제도화, 정례화 되는 것은 남송시대(1226년) 이후부터이다. 그 이전 즉 당ㆍ북송시대까지 좌선은 정례화 하지 않았다. ‘프리(free)’였다. 즉 좌선을 하고 싶으면 하고, 시간이 없는 사람은 하지 않아도 아무런 관계가 없었다. 청규에서 처음으로 좌선의 횟수와 시간 등에 대하여 언급하고 있는 청규는 남송 후기에

현불뉴스2018-07-13 -

남악마전… 좌선한다고 부처가 되는가?

하루 네 번…‘四時坐禪’정례화…북송 말~남송 초기1103년까지 좌선, 개인 일임좌선보다 선문답 과정서 오도좌선은 번뇌 망념 소멸 위함禪定보다는 반야지혜 강조 1. 좌선의 정례화선원에서는 하루 네 번 좌선을 한다. 새벽·오전·오후·저녁. 하루 4회 좌선한다고 하여 ‘사시좌선(四時坐禪)’이라고 하는데, 이것은 중국·한국·일본이 똑같다.그런데 뜻밖에도 청규에서 사시좌선이 제도화 된 것은 북송 말이나 남송 초부터라고 할 수 있다. 그 이전 즉 북송까지는 사시좌선이 정례화, 제도화하지 않았다. 당·북송시대에 좌선은 개인의 의향에 맡겼다. 즉

현불뉴스2018-07-01 -

‘방장’은 소임 아닌 당우명

‘방장’은 주지의 거실, 당우명독참·청익·입도·오도의 공간청말부터 정식 직함으로 사용선종사원의 최고 어른 스님을 ‘방장(方丈)’이라고 한다. 그러나 본래 ‘방장’은 직함이 아니고 주지스님이 기거하는 당우(堂宇), 즉 거실 이름이었다. 당호(堂號)가 후대로 내려오면서 하나의 직함이 된 것이다. 지금 중국과 한국은 직함(소임)으로 사용하고 있으나 일본은 여전히 옛 청규제도를 고수하여 당호로만 쓸 뿐 직함으로는 쓰지 않는다.‘방장(方丈)’의 어원은 유마경에서 비롯한다. 유마경에 보면 유마거사와 문수보살의 법전(法戰)이 전개되는데, 무려

현불뉴스2018-06-16 -

‘佛殿’ 중요치 않은 당송시대 선종사원

‘佛殿’은 석가여래 불을 모신 곳당송 선종사원, 佛殿·불상 거의 없어“목불·석불은 조각일 뿐”佛殿, 남송부터 가람 핵심 당우지전은 불전 소임, 향과 등 담당 (1) 불전(佛殿)‘불전(佛殿)’은 석가모니 부처님을 모신 곳으로 ‘칠당(七堂, 일곱 개의 중요한 당우)’의 하나이다. 당송시대 선종사원에서는 주로 ‘불전(佛殿)’이라고 하고, 사찰에 따라서는 ‘대웅보전’이라고도 현판을 붙이기도 한다.지금 우리나라에서는 불전(佛殿)이라고 쓰지 않고(과거에도 쓴 경우가 없음) ‘대웅전(大雄殿)’ 또는 ‘대웅보전(大雄寶殿)’이라고 한다. 그러나 중

현불뉴스2018-05-25 -

육신의 때는 욕실, 마음 때는 좌선당서

당송 때부터 대중목욕탕 운영욕실엔 발다바라 존자상 모셔동사, 선당과 함께 삼묵당 하나 (1) 욕실(浴室ㆍ목욕탕)당송시대 선종사원에는 대중 공용 목욕탕이 있었다. 당시 선원총림은 적게는 100명에서 많게는 천명 이상의 대중들이 수행하고 있었으므로, 목욕을 하지 않으면 ‘땀 냄새’ ‘피부병’ ‘벼룩’ ‘이’ 등이 생기고, 선당의 청결을 유지할 수 없고 대중들의 건강도 위험하기 때문이었다.목욕탕을 장로종색의 〈선원청규〉(1103년 편찬)와 동양덕휘의 〈칙수백장청규〉(1338년 편찬)에서는 ‘욕실(浴室)’이라고 하고 있다. 천 년 전 당ㆍ

현불뉴스2018-04-28 -

깨끗함과 더러움의 분별심 버려라

동사는 화장실, 정두는 소임여러 이칭 후대에 ‘동사’로 통일설두·대혜 정두소임 자청下心 공부에 정두소임이 최고〈선원청규〉 ‘대소변리’ 편 기술간시궐 - 씻어 말린 깨끗한 막대기출입시 입측오주(入厠五呪) 해야‘해우소’ 이름 경봉 스님이 붙여 선종사원에서 화장실을 ‘동사(東司)’라고 한다. 중국 발음으로는 ‘토우스’라고 한다. 동사는 7당 가람의 하나로서 일상생활 속에서 단 하루도 없어서는 안 될 중요한 건물이다. 위치는 주로 납자들이 집중해 있는 승당 밑에 있는데, 한 곳만 있는 것이 아니고 오늘날의 화장실처럼 사찰 여러 곳에 있다.

현불뉴스2018-04-16 -

감원은 총림 일 관리, 고원은 장소적 본부

감원·오늘날 총무 소임선원총림의 모든 일 총괄고원은 선종사원의 본부〈감원(監院)〉감원(監院)은 오늘날 총무와 같은 소임이다. 당대(唐代)에는 ‘원주(院主)’ ‘원재(院宰)’ ‘사주(寺主)’라고 불렀고, 당말 오대(850-960)와 북송시대(960-1126)에는 ‘감원’이라고 불렀으며, 남송(1127-1279)·원대에는 ‘도사(都寺)’라고 불렀고, 명대에는 다시 감원, 또는 ‘감사(監寺)’라고 불렀다.감원은 동서(東序) 4지사(감원·유나·전좌·직세) 가운데 서열 제1위이다. 남송시대에는 감원 소임이 도사·감사·부사로 3분되었으나 여전

현불뉴스2018-03-30 -

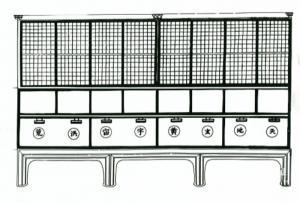

수행처라면 어디나 僧堂

정혜쌍수 아니면 반쪽짜리 수행당송 시대 승당 구조 우리와 달라중국 선당은 온돌 없어사상적 영향권, 다른 문화승당(僧堂)을 ‘선불장(選佛場)’이라고도 한다. ‘부처를 선발하는 곳’이라는 뜻인데, 깨달은 이, 부처가 이 승당=선불장에서 나오기 때문이다. 그러나 수행처라면 어디나 다 선불장이라고 할 수 있다.붓다는 좌선을 중시했다. 물론 인도에서 좌선(명상)은 승당에서만 하는 것은 아니다. 나무 아래, 석굴 등 어디서든지 비를 피할 수 있는 곳은 다 좌선당이고 선불장이다.깨달은 부처, 납자, 수행자는 승당=좌선당을 가까이 해야 한다. 특

현불뉴스2018-03-16 -

승당은 범부가 부처 되는 곳

수좌는?승당(선당)의?최고?책임자로서?납자들의?참선?수행지도?등?교육을?총괄하는?소임이다.?방장(주지)이?선종사원(총림)의?1인자,?최고?어른이라면,?수좌는?감원(행정?경제?및?운영?총괄)과?함께?2인자이다. ‘수좌(首座)’란?‘승당?내에서?앉는?자리(座)가?가장?첫?번?째(首,?으뜸)’라는?뜻이다.?그래서?‘제일좌(第一座)’?또는?‘좌원(座元,?자리가?으뜸)’이라고도?하고,?선당의?우두머리라는?뜻에서?선두(禪頭),?대중?가운데?상수(上首)이므로?수중(首衆),?또?판수(板首,?장련상?판의?첫째?자리)라고도?한다. 수좌는?선원의?수석?선승으로서?매우?중요한?자리이며,?동시에?매우?명예스러운?자리이기도?하다. 수좌는?방장의?역할을?대신하는?때도?많다.?예컨대?주지(방장)가?공무(公務)로?총림을?

현불뉴스2018-03-03