17세기 중·후반 호남·영남 활동 대표 조각승

스승 승일 스님 계보 잇고 40여 년간 활동

달성 용연사·창녕 관룡사 등에 불상 조성

후배 계찬·제자 인계 스님에 특징 이어져

1640년대에 이르러 전국적으로 도(道)·부(府)·목(牧)을 대표하는 사찰의 중심 전각이나 부속 전각이 중건되면서 수많은 불상이 조성됐다. 이러한 불상 제작의 수요 증가는 실력 있는 조각승들이 늘어나는 기반이 되었다. 17세기 전반을 대표하는 조각승 승일 스님의 제자였던 응혜 스님과 계찬 스님은 30~40년에 걸친 작품 활동이 체계적으로 연구된 작가로서 전국 여러 사찰에 그들의 작품이 전하고 있다.

조각승 응혜 스님에 관한 최초의 기록은 1634년 7월 밀양 표충사 목조삼전패 조성묵서에서 확인된다. 당시 그는 스승 승일 스님과 함께 작업했으며 나무를 조각하는 소목장(小木匠)으로 활동했던 것으로 파악된다.

이후 응혜 스님은 1636년 12월 부여 무량사에서 여러 불상을 제작한 것으로 보인다. 당시 제작된 불상 중 1구가 제천 경은사 목조문수보살좌상(도 유형문화유산)이다. 승일(勝一) 스님을 수화승(首僧)으로 하여 혜윤(惠允)과 도우(道祐) 스님을 비롯한 총 9명의 조각승이 이 불사에 참여했으며 응혜 스님은 여섯 번째로 기록돼 당시 조직 내에서 중간 정도의 위계를 차지했던 것으로 추정된다.

또한 응혜 스님은 1639년 하동 쌍계사 목조석가여래삼불좌상 및 사(四)보살상(보물)을 승일(勝日)·영색(英賾) 스님 등과 제작하고, 5년 후인 1643년 수화승으로 달성 용연사 명부전 목조지장보살삼존상과 시왕상을 조성했다. 1644년 승일 스님과 함께 하동 쌍계사 목조석가여래삼존상과 나한상을 제작할 때는 14명의 조각승 가운데 세 번째로 언급돼 불사를 주도적으로 이끌었던 것으로 판단된다.

이후 응혜 스님은 수화승으로 1647년 군산 불주사 목조관음보살좌상과 1651년 진주 지리산 은정대 석가삼존상, 아미타삼존상, 관음보살과 지장보살 등을 만들었다. 지리산 은정대에서 조성된 석가여래 1존과 미륵보살·제화갈라보살 2존, 그리고 아미타불 3존과 관음보살·지장보살 각 1존은 현재 전하지 않으며 조성 발원문만이 통영 안정사에 소장돼 있다.

이후 응혜 스님은 1652년 3월부터 5월까지 창녕 관룡사 목조지장보살삼존상과 시왕상(보물), 1657년 화순 개천사 불상, 1660년 담양 호국사 목조아미타여래좌상을 만들고, 1671년 장성 백양사 청심대 목조아미타여래삼존좌상(보살상은 현재 제주 심광사와 신안 일심사에 각각 봉안)을 제작했다.

현재까지 확인된 응혜 스님의 마지막 작품은 1678년 지리산 소은난야(小隱蘭若) 목조아미타여래삼존좌상으로, 이 가운데 목조대세지보살좌상이 광양 무등암에 전한다.

이와 같은 문헌을 중심으로 응혜 스님의 생애를 살펴보면, 스님은 1610년을 전후해 태어나 1620년대 불상 제작에 수련기와 보조화승으로 참여한 후 1630년 전반에 조각 재능을 인정받아 승일 스님과 밀양 표충사 목조삼전패를 만들었으며, 1640년대 중반부터 1670년대까지 수화승으로 영남과 호남 사찰에 불상을 조성했다. 응혜 스님은 수화승으로 대구 달성, 경남 진주와 창녕, 전북 군산, 전남 화순, 담양과 장성 등 7곳의 사찰 극락전과 명부전 등에 불상을 조성했다.

응혜 스님과 함께 불상을 주로 제작한 조각승은 계찬 스님과 인계 스님이다. 계찬 스님은 1643년 응혜 스님과 대구 달성 용연사 목조지장보살삼존상과 시왕상, 1646년 승일 스님과 구례 천은사 수도암 목조아미타여래좌상과 목조대세지보살좌상, 1647년 응혜 스님과 군산 불주사 목조관음보살좌상, 1648년 승일 스님과 강진 정수사 목조석가여래삼불좌상, 1653년 청도 무차루 석조아미타여래좌상 등을 만들었다. 이어 1657년 수화승으로 순천 동화사 목조석가여래삼불좌상을 제작하고, 1671년 응혜 스님과 장성 백양사 목조아미타삼존불좌상(보살상은 제주 심광사 봉안)을 조성하며, 1686년 수화승으로 부산 금수사 목조여래좌상을 만들었다.

또한 인계(印戒) 스님은 1644년 승일 스님과 하동 쌍계사 목조석가여래삼존상과 나한상을 만든 후, 수화승 응혜 스님과 1653년 청도 무차루 석조아미타여래좌상과 1678년 지리산 소은난야 목조대세지보살좌상(광양 무등암 봉안) 등을 조성하고, 1689년 수화승으로 여수 흥국사 53불좌상을 제작하여 17세기 중반부터 후반까지 호남을 중심으로 활동한 것으로 보인다.

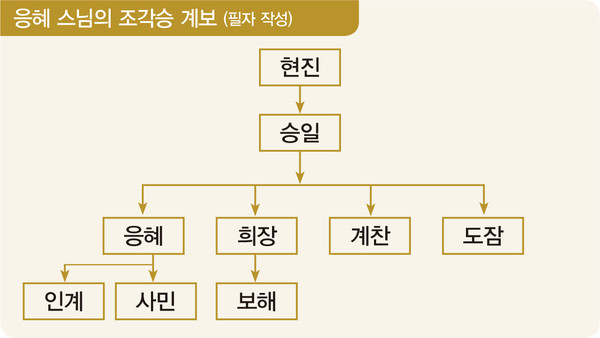

응혜 스님의 조각승 계보는 현진(玄眞, 이하 활동 시기 1604~1639)→승일(1622~1670)→응혜(1634~1678)희장(熙藏, 1636~1667)계찬(1643~1686)→인계(1644~1689)사민(1652~1689) 스님으로 이어진다.

응혜 스님이 제작한 불상 가운데 가장 대표적인 불상은 군산 불주사 목조관음보살좌상(도 유형문화유산)이다. 높이 61.7㎝의 중형 보살상으로, 높고 커다란 보관(寶冠)에는 연화문과 화염문 등이 빽빽하게 돋을새김 되어 있다. 얼굴은 앞으로 내밀고 상체를 곧게 세우고 있다. 방형의 얼굴은 일자형으로 가늘게 표현된 눈과 높은 콧대가 특징이며, 입가에는 잔잔한 미소를 머금고 있다. 얼굴에 비해 어깨는 좁은 편이다. 별도로 제작해 끼운 양손은 같은 높이로 들어 올려 무릎 위에서 엄지와 중지를 둥글게 맞대고 있다.

착의법을 살펴보면, 대의 안쪽에 부견의(覆肩衣)를 입었으며 오른쪽 어깨에서 가슴까지 완만하게 반원형으로 겨드랑이까지 늘어진다. 나머지 대의 자락은 팔꿈치와 배를 지나 왼쪽 어깨로 넘어간다. 특히 하반신 중앙에 넓게 펼쳐진 대의 끝단 옆으로는 출렁이는 듯한 주름이 접혀 있다. 대의 안쪽에 착용한 승각기(僧脚崎)는 상단을 수평과 사선으로 처리했다. 보살상 뒷면을 보면 목둘레에 대의 끝단이 둘러져 있고, 왼쪽 어깨에는 앞에서 넘어온 대의 자락이 길게 늘어져 있다.

응혜 스님이 제작한 불상은 스승 승일 스님의 작품에서 나타나는 온화한 인상과 착의법을 계승했으며 이러한 양식적 특징은 후배 조각승 계찬 스님과 제자 인계 스님에게 전수됐다.

▶한줄 요약

응혜 스님은 승일 스님의 계보를 계승하면서 40여 년 동안 영남과 호남의 주요 사찰에 불상을 조성한 17세기 중·후반을 대표하는 조각승이다.