17세기 중반 호남 불교조각 주도한 조각승

인균 스님 계보 잇고 16여 년간 불상 조성

1660년대 수화승 활동, 제자 색난 스님 양성

순천 송광사·대전 복전선원 등에 불상 조성

천신(天信) 스님은 17세기 전·중반을 대표하는 조각승 응원(應元, 應圓) 스님과 인균(印均, 仁均, 印筠) 스님의 제자로, 호남 지역을 중심으로 활동하며 17세기 중반 불교조각의 양식 형성에 크게 기여한 작가이다. 스님은 스승인 인균 스님을 보좌하며 사찰과 암자에 다양한 불상을 조성했고 제자인 색난(色難, 色蘭) 스님을 배출해 자신만의 독자적인 조형 세계를 구축했다.

천신 스님에 관한 가장 이른 기록은 1654년 11월 화순 모후산 사자암에서 수화승 인균 스님 및 부화승 해익(海益) 스님 등과 함께 목조보살좌상(현재 순천 송광사 부도암 봉안)을 제작한 사례에서 찾을 수 있다. 당시 천신 스님은 조각승 네 명 중 세 번째로 기록돼 있어 이 시기에는 비교적 낮은 지위의 보조 조각승이었던 것으로 추정된다.

이후 천신 스님은 1655년 12월 여수 흥국사 목조석가여래삼존좌상과 목조나한상 조성에 인균·삼인(三忍)·자경(慈敬) 스님 등과 함께 참여했다.

1656년에는 무염 스님, 계훈 스님 등 여러 조각승과 함께 완주 송광사 목조석가여래삼존좌상 및 소조십육나한상(보물) 제작에도 참여했다.

1660년대 들어 천신 스님은 수화승으로 독립해 활발한 조각 활동을 펼쳤다. 1662년 1월 순천 송광사 영산전 목조석가여래좌상을 수화승으로 제작했고, 같은 해 12월 스승 인균 스님과 함께 화순 유마사 목조여래좌상(현재 전주 학소암 봉안)을 만들었다.

이후 천신 스님은 수화승으로 1668년에는 고흥 금탑사 목조아미타여래삼존좌상을 중수했고 1669년 대전 복전선원 목조대세지보살좌상, 1670년 강진 상원암 목조아미타여래삼존좌상(현재 해남 대흥사 천불전 봉안, 도난 후 회수)을 조성했다.

또한 천신 스님은 불화 제작에도 능해 1688년 하동 쌍계사 영산회상도, 1693년 여수 흥국사 영산회상도를 수화승으로 그렸으며, 1694년에는 김제 금산사 제반문(諸般文) 간행에 시주자로 참여했다.

1700년 부안 내소사 괘불도를 수화승으로 조성했고 1707년 고흥 능가사 <선문염송설화(禪門拈頌說話)> 간행 때 서사화주(書寫化主)로 활동했다. 특히 이 불서 간행에는 색난 스님도 함께 참여해 두 조각승의 지속적인 협력 관계를 보여 준다.

현재까지 확인되는 천신 스님의 활동 시기는 1654년부터 1707년까지로, 반세기 이상에 걸쳐 조각과 회화, 그리고 불서 간행 등 다방면의 불교 예술 활동을 펼친 것으로 파악된다.

문헌 기록과 현존 유물에 따르면, 천신 스님은 1630년대에 태어나 1650년대에는 인균 스님이 주도한 불상 조성에 보조화승으로 참여했다. 1660년대 이후에는 수화승으로 독립적인 불상 조성 활동을 활발히 이어 갔다.

천신 스님은 주로 호남 지역 주요 사찰의 부속 전각인 영산전이나 암자에서 활동했으며 수화승으로서 제작한 불상은 현재 순천 송광사, 대전 복전선원, 해남 대흥사 등에서 확인된다. 천신 스님은 불상뿐만 아니라 불화 제작에도 능숙했으며 나아가 불서 간행 사업에서도 중요한 역할을 담당했다.

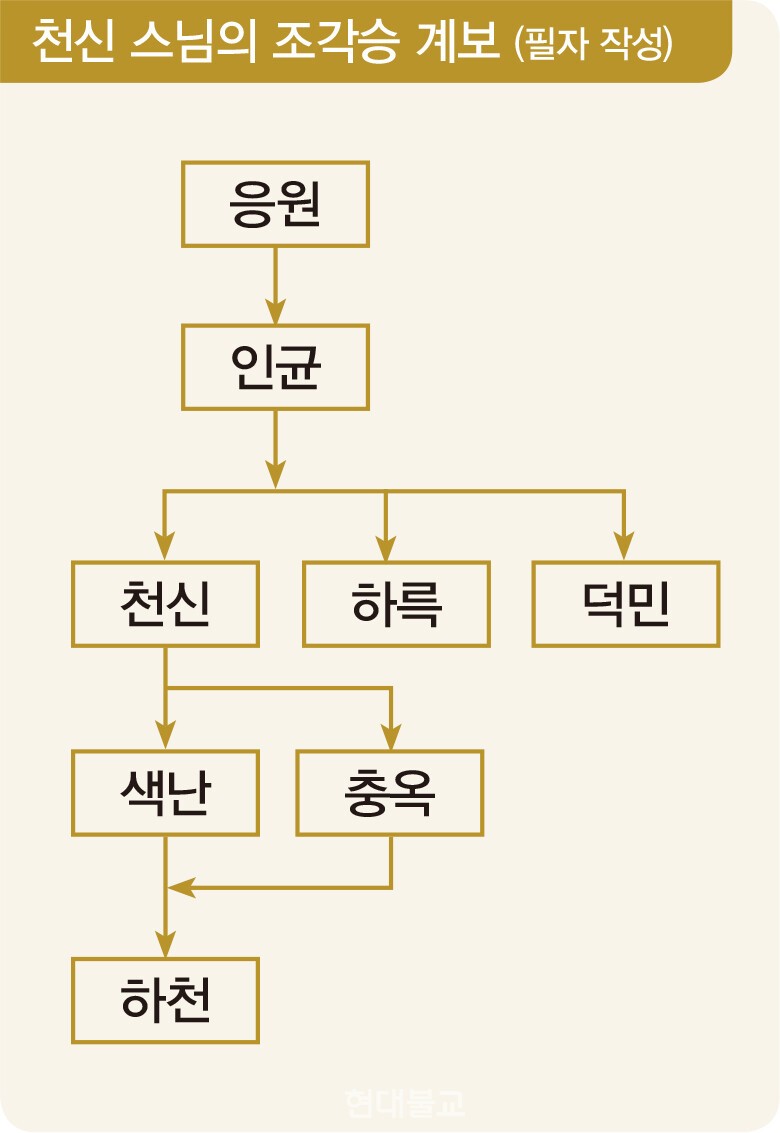

천신 스님의 조각승 계보는 응원(1613~ 1635, 이하 활동 연대)→인균(1614~1662)→천신(1654~1670)·하륵(河勒, 1654~1662)·덕민(德敏, 1659~1662)→색난(1662~1730)·충옥(忠玉, 1668~1705)→하천(夏天, 1703~1730)으로 이어진다.

천신 스님이 주도해 처음으로 만든 불상은 순천 송광사 영산전 목조석가여래좌상이다. 내부에서 발견된 비단에 묵서(墨書)된 조성발원문에 따르면, 이 불상은 1662년 1월 조각승 천신 스님과 덕민 스님이 제작했다.

목조석가여래좌상은 높이 79㎝의 중소형 불상으로, 상반신을 곧게 세우고 머리를 앞으로 살짝 내민 자세를 취하고 있다.

머리에는 경계가 불분명한 육계(肉)와 뾰족한 나발(螺髮)이 표현됐고 중앙에는 반원형 중간계주(中間珠), 정수리에는 낮은 원통형 정상계주(頂上珠)가 있다. 타원형 얼굴에는 살짝 올라간 눈꼬리, 짧고 곧게 뻗은 콧날, 은은한 미소를 머금은 입술이 조화를 이루며 목 아래에는 삼도(三道)가 새겨져 있다.

착의 형식은 대의 자락이 오른쪽 어깨에서 반달형으로 접혀 팔꿈치와 복부를 지나 왼쪽 어깨로 넘어가는 구조를 보인다. 반대편 대의 자락은 어깨에서 수직으로 내려와 맞은편 자락과 U자형으로 교차하며 결가부좌한 다리 위로 넓게 펼쳐진다. 좌우로는 간결한 옷 주름이 드리워지고, 대의 안쪽의 승각기는 수평으로 단순하게 접어 처리됐다.

수인(手印)은 오른손으로 촉지인(觸地印)을, 왼손은 다리 위에서 손바닥을 위로 향하게 해 엄지와 중지를 맞댄 형태를 취한다. 수인 형태는 1684년 색난(色難) 스님이 제작한 강진 옥련사 목조여래좌상의 팔목에서 발견된 ‘석가(釋迦)’ 묵서를 통해 조선 후기 석가여래의 전형적 수인으로 규명됐다.

천신 스님이 주도해 제작한 불상은 세 점뿐이지만 온화한 이목구비에서 풍기는 인상, 안정적인 신체 비례, 오른쪽 어깨와 하반신 대의 자락 형태를 통해 스승 인균 스님의 조형 감각을 충실히 계승했다.

또한 천신 스님이 만든 불상의 양식적 특징은 제자인 색난 스님과 충옥 스님에게 전수됐고 이는 다시 18세기 전반에 활동한 하천 스님으로 이어져 조선 후기 불교조각사의 중요한 흐름을 형성했다.

▶한줄 요약

천신 스님은 17세기 중반 호남 지역을 중심으로 활동하며, 조선 후기 불교조각사의 정점을 이룬 색난 스님의 불상 양식 성립에 중요한 역할을 한 조각승이다.