17. 아나빠나 삿띠 3

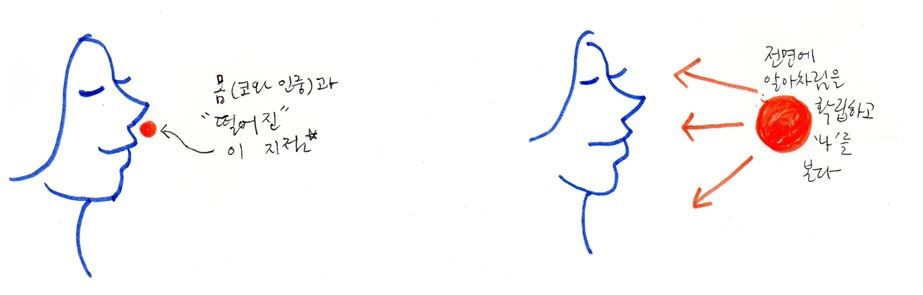

“이 도(방법)는 유일한 길(방법)이니”라고 석가모니 붓다께서 천명하신 사념처(四念處) 관찰. 그것은 ‘아나빠나 삿띠’로 시작한다. “(숨의) 입구 주위에 알아차림을 확립하고 앉는다” 또는 “전면에 마음챙김을 확립해 앉는다”라는 〈출입식념경〉과 〈대념처경〉의 언급대로, 처음 수행을 하는 입장에서는 (1)마음에 호흡이라는 대상을 쥐여 주는 것과 (2)그 자리(입구 주위 또는 전면)를 확보하는 것, 이 두 가지가 중요하겠다.

‘아는 마음’에는 두 가지가 있다

자신의 ‘의식’에만 의지해 평생을 산 중생이 ‘아는 마음에는 두 가지가 있다’라는 놀라운 사실을 깨우치기란 쉽지 않다. 그 두 가지란 하나는 식(識, 의식 또는 알음알이)이고, 또 하나는 지(智, 지혜 또는 불성)이다. 전자(식)는 습(習, 습관)대로 반응하는 ‘무명의 아는 마음’이고, 후자(지)는 그 무엇에도 일체 ‘반응하지 않는 마음’이다. 반응하지 않고 관조만 하는 마음자리에서는 청정한 빛(사물을 꿰뚫는 통찰지)이 방사된다. 반응하거나 동요되지 않기에 부동지(不動地)라 하기도 하고, 또는 결코 더럽혀지지 않기에 청정법신(淸淨法身)이라고도 한다. ‘지’의 마음이 이렇듯 여여(如如)하게 있다는 걸 아는 사람과 평생을 죽을 때까지 ‘식’만 가지고 사는 사람의 삶 또는 업의 질은 하늘과 땅 차이다.

이렇게 ‘지’의 마음을 강조하는 이유는 아나빠나 삿띠 수행을 통해 ‘식의 마음’에서 ‘지의 마음’으로의 전환이 일어나기 때문이다. 붓다 가르침의 요지는 “그 자리에서 들숨과 날숨을 보면서 알아차림을 유지하면 식(識)에서 지(智)로의 전환이 일어난다”이다.

“안팎으로 관찰한다”

인중 자리(숨의 입구 부분)에서 숨을 보다 보면, 그 집중점이 살짝 더 전면으로 나간다. 그래서 가깝게는 한 뼘 정도, 길게는 30㎝에서 50㎝ 전면 지점에서 빛이 발생한다. 그리고 그 빛은 회광반조(回光返照, 마음이 대상을 향해 집착해 따라가지 않고 돌이켜 ‘나’ 또는 ‘본질’을 밝힌다)하여 나를 비춘다. 이런 상서로운 빛이 또 있을까! 회광반조의 빛이 나타나니, 다음과 같은 현상들이 일어났다.

(1)의식에서 (내가) 놓여놔 긴장이 확 풀린다.(즉, 자연 상태로 돌아간다) (2)그 빛을 기준으로 안과 밖이 생긴다. 전면의 알아차림 자리, 그 자리를 경계로 바깥쪽과 안쪽(내쪽)이 생겨 양쪽이 평등하게 관찰한다. 즉, 밖과 안의 순차적 반응 관계 또는 인과관계가 포착된다. 바깥쪽에서 일어나는 현상에 따라 빛의 속도로 (순식간에) 안쪽이 파르르 반응하는 것을 포착하게 된다. 여기서 왜 〈출입식념경〉과 〈대념처경〉에서 “안팎으로 관찰한다”라는 문구가 반복적으로 나오는지 알 수 있다. 알아차림의 지점을 기준으로 ‘안과 밖’인 것이다. 물론 알아차림이 숙련돼 관자재(觀自在), 즉 ‘관(통찰)이 자재(자유자재)’하게 되면, 인중 지점이라는 뗏목은 자연스럽게 버려지게 된다. 그러면 “몸에서 몸을”, “느낌에서 느낌을”, “마음에서 마음을”, “법에서 법을” 관찰하게 된다는 원리이다.

‘만 가지 번뇌’가 ‘한 숨의 실재’를 못 이긴다

(3)그 빛 속에서 진정 자유롭다. 이 빛은 어떤 판단 분별도 하지 않고 나를 비추는 지고지순한 사랑이다. 이 빛이 항상 있다는 것을 알게 되면 더 이상 관심과 주목 또는 속세적 사랑을 구걸하지 않게 된다. (4)이 빛의 자리로 가면 수백 수천 가지 번뇌도 ‘한 번 숨의 실재(實在)’를 못 이긴다. ‘오만가지 망상의 환영’은 ‘한 번 숨의 실재’를 못 이긴다. 그래서 숨에 대한 자각을 통해 현실에 깨어 있을 수 있다. 언제 어느 때라도 숨 관찰의 지점으로 돌아오면, 올라오는 생각과 감정 또는 과거의 불쾌와 미래의 불안에서 단박에 벗어난다. ‘지금 이 순간’만 있다는 진리가 있어 얼마나 다행인지 모른다. 이러한 진리의 터득은 평화와 안도를 선물해 준다.

(5)인중 지점 또는 전면의 알아차림 지점에서 사마타 또는 위빠사나 수행의 두 가지 중 선택을 할 수 있다. 또는 양자를 왔다 갔다 하며 수행할 수 있다. 그 지점에 계속해서 집중을 유지하면 사마타의 사선정이 차례로 펼쳐지겠다. 또는 그 지점에서 회광반조해 신수심법(身受心法)의 사념처를 관찰하면 위빠사나 수행이 되겠다.

이상 수행법을 정리하면 다음과 같다. ①사마타 방식으로 집중점(알아차림의 지점)에 의식을 붙이면→②‘나’로부터의 ‘의식의 분리’가 일어나고→③그 분리를 통해 식(識)이 지(智)로 전환되고→④그 집중점에서 ‘지’를 밝혀(회광반조해)→(수련을 통해 관자재하게 되면) ⑤내 안에 일어나는 신수심법(사념처)을 본다. 그러면 어떻게 되냐고? ‘무상, 고, 무아’이다.