16. 아나빠나 삿띠 2

아나빠나 삿띠. ‘아나빠나’란 ‘들임(아나 na: 받아들임)과 버림(빠나 pna: 내보냄)’이란 뜻이다. 공기가 몸 안으로 들어오고 또 몸 밖으로 버려진다는 뜻이다. ‘호흡’, ‘숨’, ‘몸’ 또는 ‘내가 숨을 쉰다’라는 개념은 자칫 수행의 큰 방해가 되기 때문에, 그저 공기의 ‘들어왔다 나감’이라는 ‘있는 그대로(실재實在)’의 현상을 보아야 한다. 자연적인 또는 자동적인 공기의 들어옴과 나감을, (내 것이 아닌) 조건 지어져 생멸하는 그 무상한 움직임을, ‘삿띠(알아차림)한다’라는 뜻이다. 그런데 여기서 ‘어디에서 알아차리냐’는 것이 중요하다.

“전면에 알아차림을 확립하고”

“여기 비구는 숲속에 가거나 나무 아래에 가거나 빈방에 가거나 하여, 가부좌를 틀고 상체를 곧바로 세우고 (숨의) 입구 주위에 알아차림을 확립하여 앉는다.” <아나빠나삿띠 수타 npnasati sutta(출입식념경出入息念經, M118)>의 앞부분 말씀이다. 또 <마하사티파타나 수타 Mahasatipatthana sutta(대념처경大念處經, D22)>의 앞머리에도 “비구들이여, 여기 비구는 숲속에 가거나 나무 아래에 가거나 외진 처소에 가서 가부좌를 틀고 몸을 곧추세우고 전면에 마음챙김을 확립하여 앉는다.”라고 쓰여 있다.

해탈로 가는 ‘유일한 길’이라고 석가모니 붓다께서 역설하신 사념처(四念處) 수행은 “숨의 입구 주위(인중 자리)에 알아차림을 확립하여 앉는다” 또는 “전면에 마음챙김을 확립하여 앉는다”라는 전제 조건에서 시작한다. 사실 여기서부터 콱 막힌다. “아니! 전면에 알아차림을 고정시킬 수 있다면, 수행 끝난 것 아냐?” 알아차림의 지속을 늘려가는 것, 바탕자리의 하나됨을 것을 유지하는 것, 자나 깨나 알아차림이 확립돼 있는 것. 그것이 수행의 과정이자 목표인데, 경전 말씀의 시작부터 너무 높은 수준의 전제 조건이 제시된 건 아닌가.

‘전면’은 어디인가?

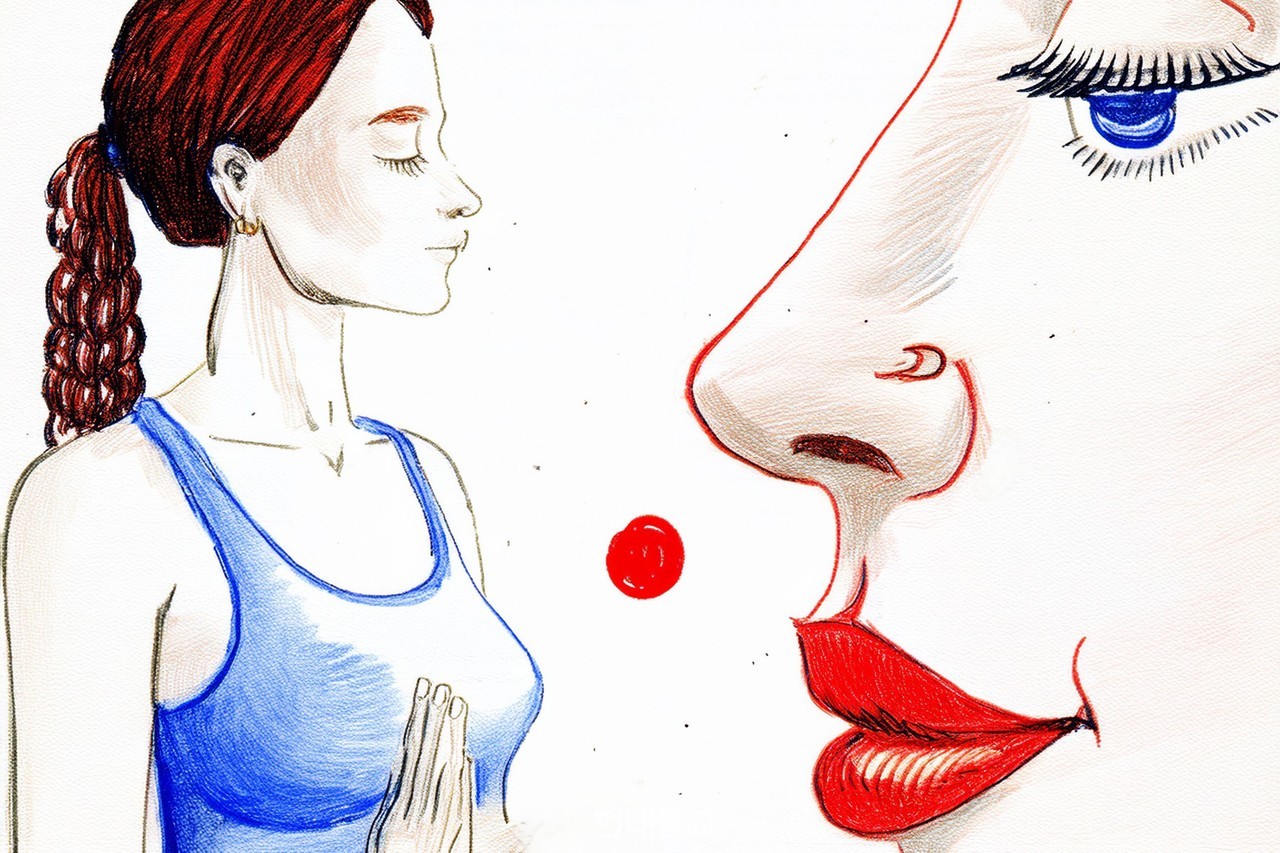

전면에 알아차림을 고정하기 위한 방편으로 ‘인중 부위의 허공’을 <청정도론>에서는 설정하고 있다. (그림 참조) 말 그대로 바로 ‘코앞’에서 숨을 알며, 알아차림을 유지한다. 윗입술 바로 윗부분이자 코의 바로 밑부분에 해당하는 인중 부위의 들숨과 날숨의 바람의 움직임을 본다. 그런데 알아차림을 움직이지 않고 ‘그 자리’에서 고정시켜 놓고 대상을 보는 것이다. 이게 말이 쉽지, 쉬운 게 아니었다. 그 의미를 체득하고 “아! 석가모니 붓다는 천재시구나!”라며 무릎을 치게 되기까지는 수년이 걸렸다.

처음에는 사마타 수행방식으로 기를 쓰고 집중을 하다가 상기병(기운이 몸의 상체인 머리와 어깨 쪽으로 몰려 생기는 울체 증상)이 와서 혼이 나기도 했다. 한동안 수행을 멀리했다. 수행을 제대로 하면 몸이 더 좋아져야 하는데, 몸이 더 망가지다니. 뭔가 잘못하고 있는 것이었다. 우리는 평생을 로바(Lobha, 탐심)의 에너지로 살았으니 수행 역시 로바로 하게 되는 것이다. 삼매 체험을 한 번 했다고 섣불리 위빠사나를 하겠다고 덤비면 큰코다친다는 것을 알았다. 위빠사나 수행을 가능케 하고 그것의 든든한 버팀목이 되는 것이 결국 꾸준한 사마타 수행이라는 것을 고생을 하고서야 알게 됐다.

내 몸 밖, 나로부터 ‘분리’된 지점

중요한 것은 몸과 살짝 떨어져 분리된 지점이어야 한다는 것이다. ‘내 몸 밖’에서 숨이라는 실재를 감지할 수 지점은 사실 여기(인중 위 허공)밖에는 없다. 몸 안에서 숨에 대한 인식은 수[受: 느낌] 관찰로 전환된다. 길을 걷다가도 이 자리로 의식이 분리가 되면, 초선(初禪)의 희열(멀리 떠남 또는 분리에서 오는 희열) 상태를 맛볼 수 있다.

몸에서 떨어진 지점이지만 숨이라는 실재를 볼 수 있는 곳. 몸에서 ‘분리’된 지점의 중요성을 언급했는데, 그 이유는 그래야 ‘식(識: 의식)’이 아닌 ‘지(智: 지혜)’로 대상을 볼 수 있기 때문이다. 아나빠나 삿띠로 바로 ‘나’로부터 분리된 ‘지(智)’를 (개념으로가 아니라) ‘실재적으로’ 밝힌다.

에고(내 몸과 내 마음)와 함께 발동하는 ‘아는 마음’인 의식은 ‘대상과의 동일시’가 본인이 하는 일이기에 관찰이 불가능하다. 마음이 대상에 붙어서 같이 돌아가면 그것은 업장이 된다.

하지만 ‘지’라는 불성(佛性)은 분리됐기에 반응하지 않고, 반응하지 않는 마음에서 대상을 분해해서 보는 통찰지가 발사된다. 대상의 생멸이 관찰되면 더 이상 업장은 만들어지지 않고, 업장은 정화의 길로 들어선다.