여성 구원 상징 ‘용녀’ 보며 성불 꿈꾼 여인들

남성으로 몸 바꾸고 곧바로 깨달음 얻은 용녀

법화경 속 성불 장면서 역동성 엿볼 수 있어

〈묘법연화경〉(이하 〈법화경〉)은 모든 존재에게 방편을 베풀어 성불의 길로 이끄는 경전이다. ‘경전의 왕’이라는 별명이 바로 수긍될 정도로 수승한 가르침을 담고 있지만, 공감하기 쉬운 이야기와 비유를 통해 누구에게나 그 가르침을 전하는 것이 〈법화경〉의 묘한 이치이기도 하다. 수많은 불교 경전 중 〈법화경〉이 우리나라를 비롯한 동아시아 불교문화권에서 오랫동안, 가장 널리 믿어졌던 이유도 아마 여기에 있을 게다.

〈법화경〉을 이루는 총 28품(品)은 다양한 이야기들로 가득 차 있다. 그중 제19품인 ‘법사공덕품(法師功德品)’에서는 〈법화경〉을 받아서 지니거나, 읽거나, 외거나, 해설하거나, 베껴 쓰면 마음이 청정해질뿐더러 그 모습에도 아름다운 변화가 생긴다고 말한다. 이처럼 〈법화경〉에서는 경전을 베껴 쓰는 서사(書寫), 혹은 사경(寫經)을 실천의 방법으로써 적극적으로 제시했다. 현재까지 전하는 우리나라의 사경 대부분이 〈법화경〉이란 사실도 이와 무관하지 않을 것이다.

고려 후기 귀부인의 간절한 바람

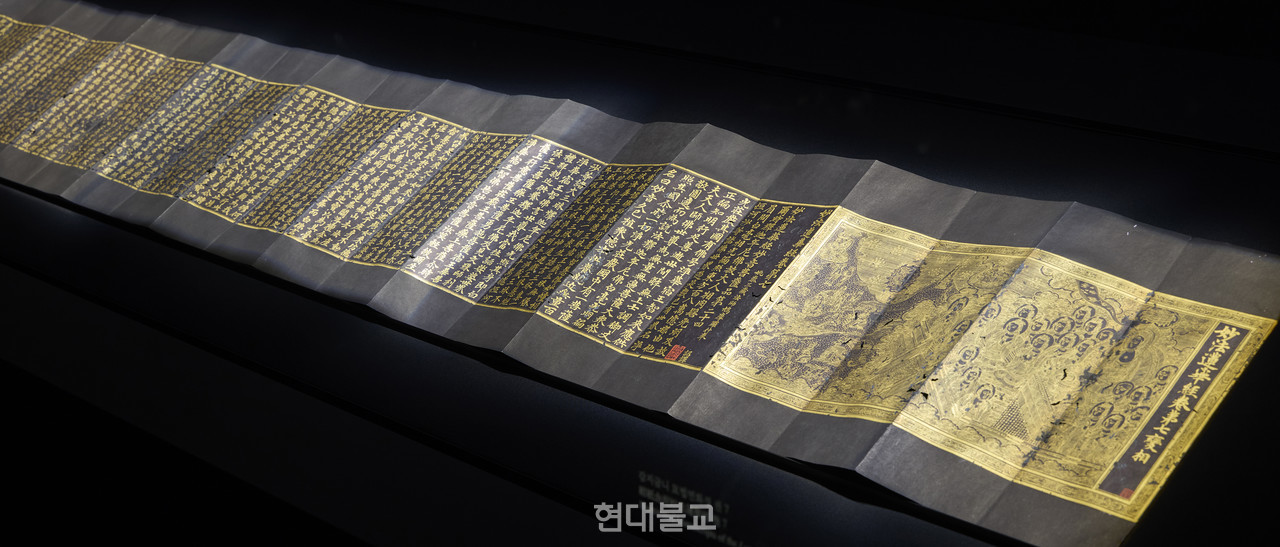

고려와 조선시대의 여성들 역시 사랑하는 이들의 명복과 안녕을 빌고자 〈법화경〉 사경을 앞다투어 발원했다. 그중 리움미술관 소장의 〈감지금니 묘법연화경 권1-7(紺紙金泥 妙法蓮華經 卷1-7)〉은 고려 후기의 사경 중에서도 매우 특별하다. 전체 28품을 일곱 권의 책으로 나누어 한 세트로 만든 것이나, 감색으로 물들인 최상급의 종이를 사용해 사경을 꾸민 것, 각 권의 앞쪽에 변상도(變相圖)를 실은 형식은 고려 후기의 다른 사경과 크게 다르지 않다. 물론 전체 일곱 권이 함께 전하고, 그림은 물론 글씨도 전부 금가루로 적을 만큼 재원과 공력을 투입한 것은 이 사경의 가치를 높여 준다. 그러나 리움 소장 〈법화경〉의 특별함은 제7권 말미의 발원문 속에 담긴 어느 고려 귀부인의 마음 한 조각에 있다.

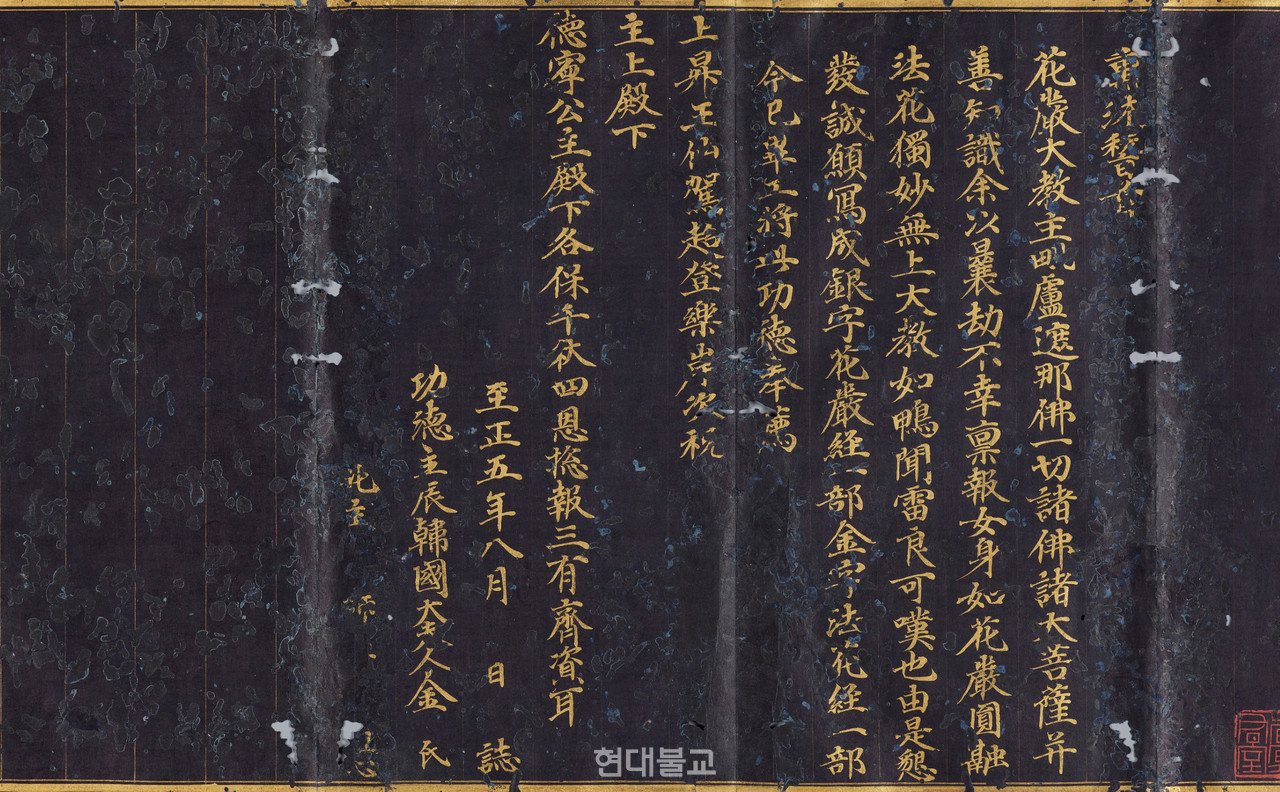

발원문에 의하면, 이 사경은 1345년에 진한국대부인 김씨(辰韓國大夫人 金氏)가 충혜왕(忠惠王, 1315-1344)의 영가천도를 기원하는 동시에 충목왕(忠穆王, 1337-1348)과 그 모후인 덕녕공주(德寧公主, 1322-1375)를 축원하고자 조성한 은자 〈화엄경〉 1부와 금자 〈법화경〉 1부 중 하나이다. 우선 두 부의 경전을 동시에 발원했다는 점에서 공덕주인 진한국대부인 김씨의 깊은 신앙심을 엿볼 수 있다. 불사에 드는 정재(淨財)를 마련하고, 불사를 수행할 장인을 동원할 수 있었던 그녀의 역량도 짐작할 수 있다.

발원문에 보이는 ‘국대부인’은 고려시대에 왕비와 공주 등 내명부(內命婦)의 여성을 제외한 지배층 여성에게 나라가 내린 가장 높은 칭호이다. 국대부인의 칭호 앞에는 진한(辰韓)이나 변한(卞韓)처럼 역대 국명을 붙여서 수식했다. 국대부인은 본래 후비(后妃)의 어머니와 할머니, 국왕의 외할머니 등을 봉작하거나 추증할 때 수여한 외명부(外命婦) 정3품의 칭호였다. 그러나 고려 후기에는 그 수여 대상이 고위 권력자나 특별한 공로가 있는 관료의 어머니와 처까지 확대되었다. 외명부 칭호는 지배층 여성에게 명예로운 칭호를 내려 공적 지위를 부여하는 일이었다.

김씨는 내밀한 소망을 담은 발원문에서조차 법명(法名)이 아닌 ‘진한국대부인’이란 칭호로서 사회 속 자신의 위치를 드러낼 만큼 자부심을 느꼈던 것 같다. 역사서나 문헌에는 진한국대부인으로 봉작 받은 여성이 몇 명 등장하지만, 이 중에 김씨는 알려지지 않았다. 이 경전이 완성된 1345년 8월은 충혜왕이 승하하고 충목왕이 즉위한 다음 해에 해당한다. 발원문에서 충목왕과 덕녕공주를 특별히 축원한 것을 고려할 때, 이 사경을 발원한 진한국대부인 김씨는 충혜왕대에서 충목왕대에 걸쳐 고려의 정국을 좌우했던 고위 관료의 어머니나 처로 짐작된다.

이처럼 높은 지위에도 불구하고, 김씨는 이 발원문에서 이전 겁의 불행으로 인해 여자의 몸을 받았다고 한탄하고 있다. 이 같은 인식은 〈법화경〉 제12품 ‘제바달다품(提婆達多品)’의 가르침과 무관하지 않다. 이야기는 이러하다. 사갈라용왕의 여덟 살 난 딸은 지혜가 남달라서 용궁에서 문수보살이 설하는 〈법화경〉을 듣고 깨달음을 얻었다. 이야기를 전해 들은 사리불은 여성의 몸에는 다섯 가지 장애가 있어서 부처가 될 수 없다고 설파한다. 바로 잘 알려진 여인오장설(女人五章說)이다. 용녀(龍女)는 그 말을 듣고 즉시 몸을 남성으로 바꾸고, 곧 깨달음을 이루었다. 사리불과 그 자리에 모였던 이들이 보란 듯이 말이다. 용왕의 딸은 이어서 남방의 무구세계로 가서 연화좌에 앉아 부처님의 모습을 갖춘 뒤 일체중생을 위해 불법을 설했다고 한다.

용녀의 성불은 남성으로 일단 성을 바꾼 후에야 이루어진 조건부 성불이었다. 그러나 용녀의 성불은 찰나에 이루어진 성불이었다. 석가모니 부처님조차도 한량없는 겁 동안 힘든 수행을 거친 후에야 비로소 성불하셨다는 것을 상기해 보면 용녀의 성불이 얼마나 대단한 것인지 알 수 있다. 용녀로 상징되는 ‘제바달다품’ 속 여성의 몸은 일순간에 성불할 수 있는 수승한 법기(法器)이기도 한 것이다. 이처럼 용녀의 이야기는 남성 출가자의 성불이 당연시되던 고대와 중세 사회에서 출가하지 않은 여성의 성불을 제시했기에 많은 여성들에게 환영받았다.

금빛으로 빛나는 성불의 순간

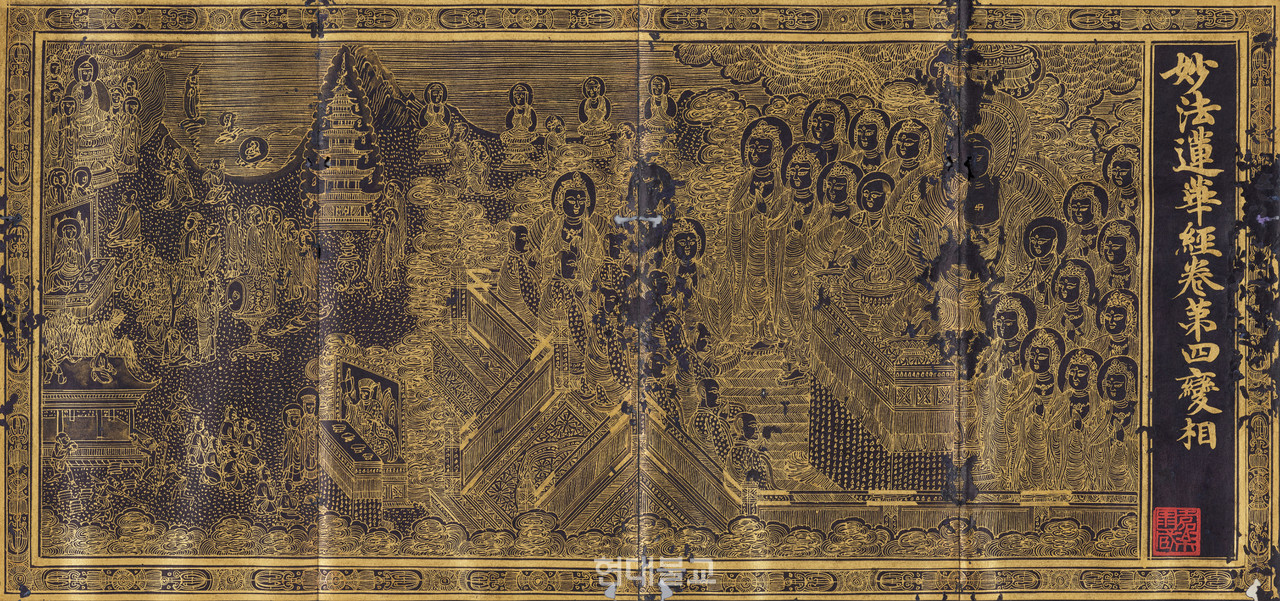

중세 동아시아의 〈법화경〉 변상도에서 용녀의 성불 장면은 어렵지 않게 만나볼 수 있다. 〈법화경〉에 나오는 수많은 비유와 이야기 중 한정된 화면의 변상도에 빠지지 않고 묘사되는 중요한 도상(圖像)으로 확립된 것이다. 바꿔 말하자면, 용녀의 성불 이야기가 〈법화경〉을 받아서 지니거나, 읽거나, 외거나, 해설하거나, 베껴 썼던 이들에게 매우 중요하게 여겨졌단 뜻이다. 그렇다면 사경의 변상도에는 이 이야기가 어떻게 표현되었을까?

리움미술관 소장 〈법화경〉 제4권 변상도에는 왼쪽 위에 이 이야기가 그려져 있다. 이 장면의 좌측에는 석가여래와 권속이 그려져 있고, 우측에는 머리에 관을 쓰고 소매가 긴 옷을 걸친 채 바닥에 무릎 꿇고 앉은 용녀가 보인다. 용녀는 두 손으로 찬란한 빛줄기를 뿜어내는 보주(寶珠)를 여래에게 헌상하고 있다. 금빛으로 찬연한 이 보주는 여덟 살이란 어린 나이, 축생인 용이자, 여자의 몸이라는 겹겹의 제약에도 불구하고 용녀가 성취한 깨달음을 상징한다. 그 오른쪽으로 용녀가 단박에 남자의 몸으로 바뀌는 장면이 흥미롭게 표현되어 있다. 그런데 구름 위에 그려진 인물은 정작 명확한 형상을 파악하기 힘들다. 장인은 남자로 변한 용녀의 모습을 정확하게 묘사하려 애쓰지 않고, 활달하고 속도감 있는 필치로 변화 그 자체를 역동적으로 그려내었다. 이 같은 도상의 배치와 묘사 방식은 고려 후기의 다른 〈법화경〉 사경 변상도에서는 잘 보이지 않는다.

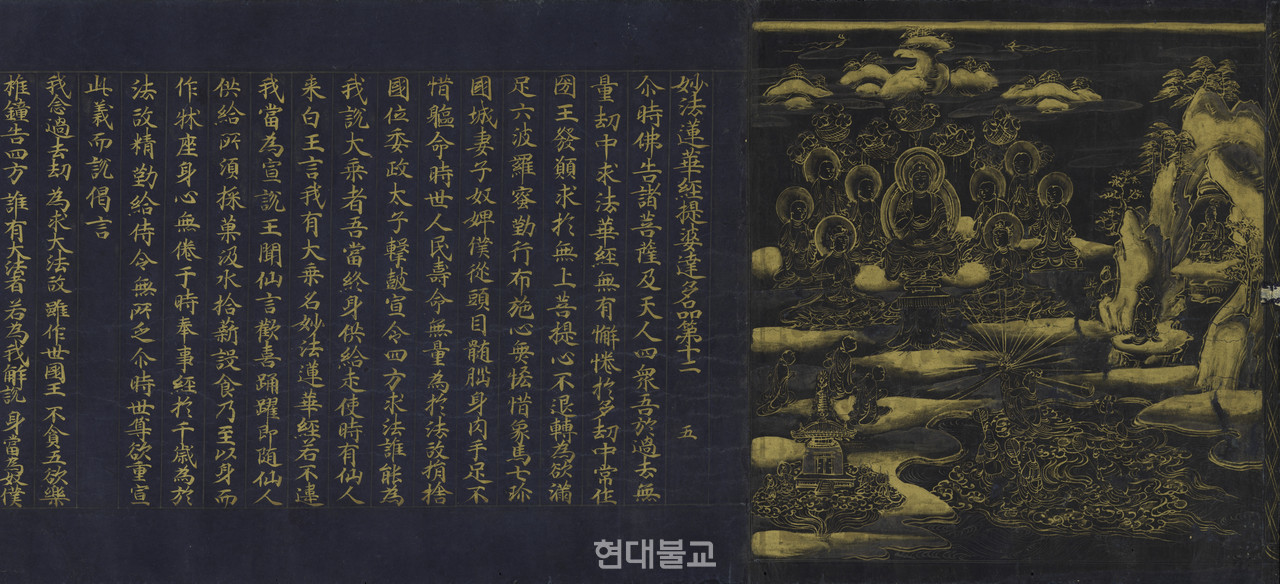

일본 헤이안 시대의 〈법화경〉 사경 변상도에는 동일한 순간이 다른 방식으로 그려져 있어 흥미롭다. 이 두루마리에는 〈법화경〉 제12품 ‘제바달다품’에서 제15품 ‘종지용출품(從地涌出品)’까지가 감지 위에 금자로 적혀 있다. 변상도의 왼쪽 위에는 독수리 형상으로 표현된 영축산(靈鷲山)에서 설법하는 석가모니여래와 권속들이 그려져 있다. 그 아래 대각선 방향으로 바다 밑 궁전에서 나와 여래에게 빛을 뿜어내는 보주를 공양하는 용녀가 묘사되어 있다. 변상도 우측 상단에는 석가모니여래가 전생에 한 나라의 왕이었을 때 〈법화경〉을 얻기 위해 선인을 찾아가 섬기는 일화가 그려져 있다.

일순 부처의 모습을 이룬 용녀는 동아시아 불교문화권에서 여성 구원의 상징으로 자리 잡았다. 〈화엄경〉과 〈법화경〉을 발원한 진한국대부인 김씨도 이 뛰어난 공덕으로 말미암아 용녀가 그랬던 것처럼 부처를 이루기를 꿈꿨으리라.

이승혜 동아대 역사문화학부 교수

▶한줄 요약

일순 부처 모습 이룬 용녀는 동아시아 불교문화권에서 여성 구원의 상징으로 자리 잡았다. 〈화엄경〉과 〈법화경〉을 발원한 진한국대부인 김씨도 이 뛰어난 공덕으로 말미암아 용녀가 그랬던 것처럼 부처를 이루기를 꿈꿨을 것이다.

- [그녀, 붓다를 만나다] 6. 수만 개의 조각에 담긴 불심: 원나라 황후와 고려 나전경함

- [그녀, 붓다를 만나다] 5. 사찰에 깃든 여왕의 향기: 분황사와 선덕여왕

- [그녀, 붓다를 만나다] 4. 백제 왕후 ‘여신성불〈女身成佛〉’ 발원 담아 사리 공양하다

- [그녀, 붓다를 만나다] 3. 소중한 불사리 공양…20자에 담긴 공주의 마음

- [그녀, 붓다를 만나다] 2. “태어나는 세상마다 佛法 만나겠다”는 서원 담다

- [그녀, 붓다를 만나다] 1. 장엄한 불교문화유산서 만나는 옛 여성들 이야기

- [그녀, 붓다를 만나다] 8.향을 사르며 올리는 기도: 고려 왕후가 발원한 향완

- [그녀, 붓다를 만나다] 9. 불상 안에 담긴 그녀들의 마음: 장곡사 금동약사여래좌상과 발원문

- [그녀, 붓다를 만나다] 10. 모든 차별 넘어 부처님 나라로