돌에 새긴 백제 공주의 불심

1993년 능산리사지서 출토된 사리감

백제 공주 발원으로 제작된 점 ‘눈길’

20자로 새겨진 명문 속 사리공양 내용

공주 본인 지니고 있던 불사리 공양

부왕 명복·백제 번성 마음 담겨 있어

백제에 불교가 전해진 것은 침류왕이 즉위한 384년의 일이다. 〈삼국사기(三國史記)〉 ‘백제본기(百濟本紀)’나 〈삼국유사(三國遺事)〉 권3 흥법편 ‘난타벽제(難陀闢濟)’에 의하면, 외국 승려 마라난타(摩羅難陀)가 진(晉)나라에서 오니 왕이 궁중으로 맞아들이고 공경했다고 한다. 침류왕은 이듬해 봄에 수도인 한산주(漢山州, 지금의 서울)에 절을 세우고 승려 10명의 출가를 허락했다.

비록 짧은 기록이지만 백제 왕실에서 스님들을 외호하고 불법을 적극적으로 받아들였음을 알 수 있다. 특히 10명의 스님을 출가시킨 것은 백제에서 법등이 이어지도록 계를 줄 법사를 양성하기 위함이었다. 이후 불교는 마치 “파발이 왕명을 전하는 것처럼” 백제의 곳곳으로 빠르게 전파되었다.

백제의 왕실 여성들은 누구보다도 빨리 이 같은 상황을 접하고, 스님들의 설법을 직접 들을 수 있었을 것이다. 그렇지만 백제에 불교가 처음 전해졌던 이 무렵, 왕실 여성들의 불교 신앙과 불사(佛事) 활동에 대해서는 역사서에 언급되어 있지 않다. 불교 유적과 유물로 눈을 돌려봐도 상황은 마찬가지이다. 그러나 백제가 사비(泗쌳, 현재의 부여)에 도읍을 두었던 6-7세기 사비시기(538-660)에 조성된 불교 유적과 유물들은 대시주(大施主)로서 왕실 여성들의 모습을 여실히 보여준다.

1500년 만에 세상의 빛을 본 이름

백제 사비 도성의 외곽을 둘러싼 ‘부여 나성(羅城)’과 왕릉 및 왕족의 무덤들이 모여 있는 ‘부여 왕릉원’(옛 능산리고분군) 사이에는 골짜기가 있다. 바로 부여 능산리사지(夫餘 凌山里寺址)이다. 이곳은 왕릉 바로 곁에 있다는 점에서 오래전부터 중요한 유적으로 추정되었지만, 1990년대 무렵에는 계단식 논들이 들어서 있어서 사람들의 뇌리에서 잊혀 있었다.

1993년, 능산리사지에서 발견된 〈백제 금동대향로〉는 이 절터의 이름을 단번에 세상에 알리었다. 공방지(工房址)로 추정되는 위치에서 백제사를 다시 써야 할 만큼 위대한 문화유산이 기적적으로 발견된 것이다. 백제가 도달한 찬란한 문화적 성취가 높이 61.8cm의 금동제 향로 안에 오롯이 담겨 있었다. 전무후무한 불교 공예품의 출현에 온 나라가 떠들썩했다. 비견할만한 사례가 없기에, 발견 초기에는 중국에서 제작된 후에 백제로 전해진 수입품이 아니냐는 소리도 심심치 않게 흘러나왔다.

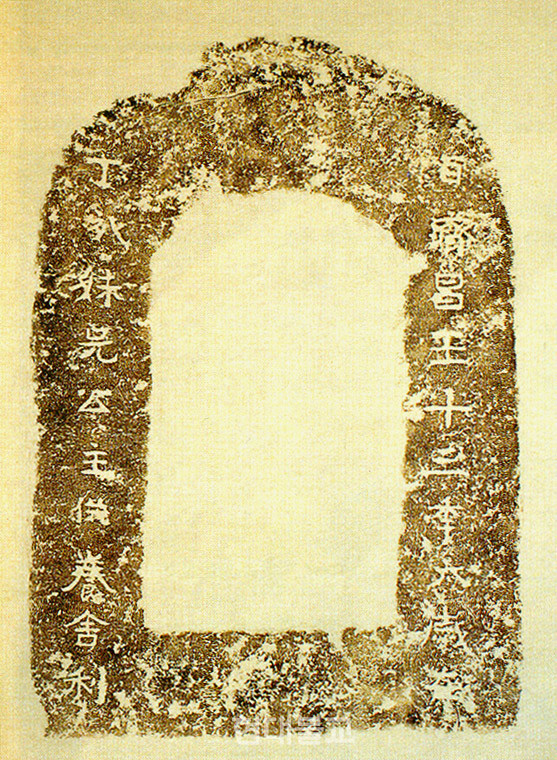

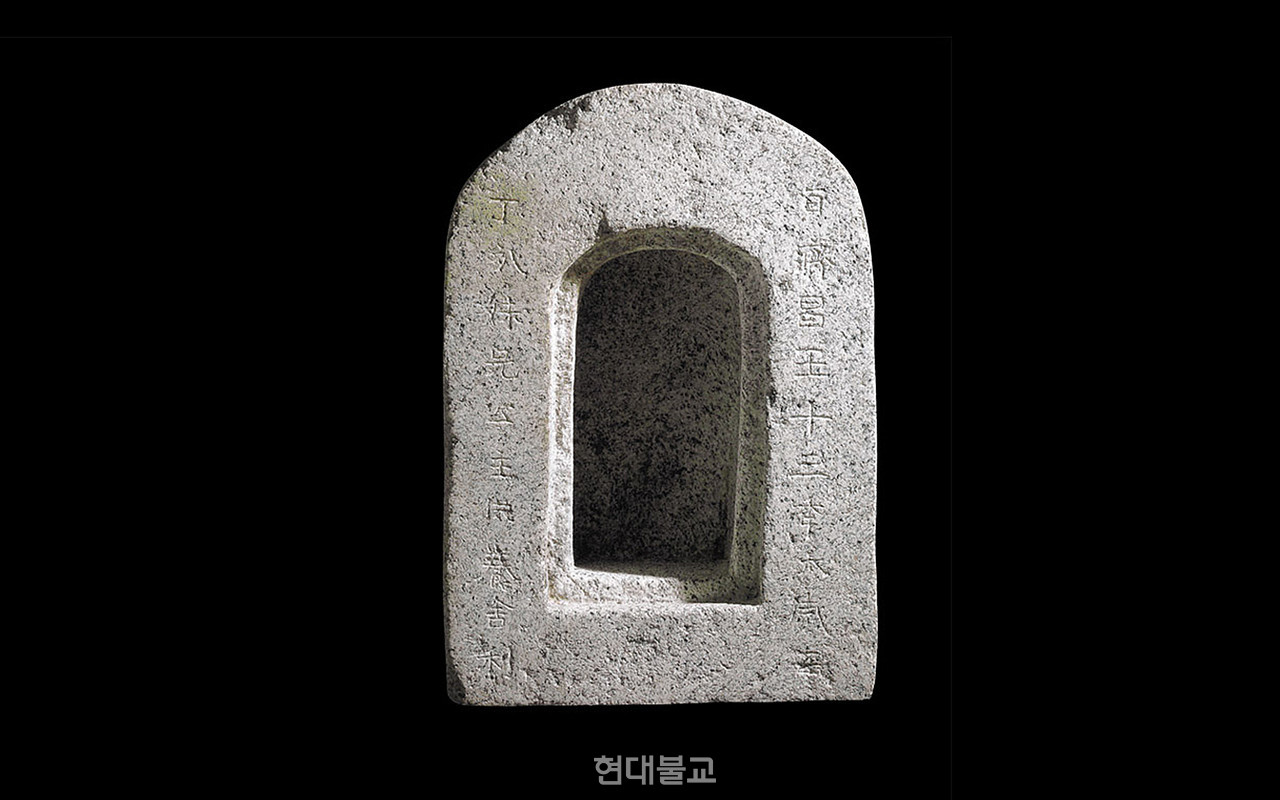

그러나 1995년의 능산리사지 4차 발굴 조사는 이 같은 오해를 일소할 만한 또 다른 놀라운 유물을 세상에 드러내었다. 바로 목탑지 심초석(心礎石)에서 출토된 석조사리감(石造舍利龕)이 그것이다. 심초석은 목탑의 중심기둥을 받치는 주춧돌이다.

위는 둥글고 아래는 편평한 형상이 작은 우체통을 연상시키기도 하고, 중앙을 움푹 파서 마련한 감실이 만들어내는 그림자로 인해 터널의 입구 같아 보이기도 한다. 아리송한 생김새의 이 화강암 석물을 ‘사리감’, 즉 부처님 사리를 모신 감이라 부르는 이유는 전면의 좌우 외곽에 새겨진 명문에 있다.

감실을 둘러싼 좌우편에는 “百濟昌王十三秊太歲在” “丁亥妹兄公主供養舍利”라는 총 20자의 명문이 새겨져 있다. 백제 창왕 13년인 정해년에 공주가 사리를 공양했다는 내용으로 풀이된다. 정해년은 567년에 해당한다. 사리감은 이 무렵에 공주의 발원으로 제작되었을 것이다. 이처럼 제작 연대가 명확한 석조사리감의 출현은 <백제금동대향로>가 발견된 공방지가 백제 왕실이 조영한 사찰의 일부였음을 밝히는 데 결정적인 실마리를 제공했다.

명문에 나오는 창왕은 곧 백제의 제27대 군주인 위덕왕(威德王, 재위 554-598)을 가리킨다. 〈삼국사기〉 ‘백제본기’에는 위덕왕의 이름이 창(昌)이었으며, 성왕(聖王)의 맏아들로서 554년에 왕위에 올랐다고 기록되어 있다. 그는 부여창(扶餘昌) 혹은 여창(餘昌)이란 이름으로도 알려져 있다.

반면, 명문에 등장하는 ‘매형공주’에 대해서는 어떠한 문헌 사료에도 언급되어 있지 않다. 역사서에는 단 한 줄도 기록되지 않은 그녀의 존재가 1500여 년 후 사리감의 발견을 통해 알려지게 된 것이다.

이 같은 이유로 매형공주가 누구인가에 대해서는 아직도 해석이 갈린다. ‘매형’을 공주의 이름으로 풀이하기도 하며, ‘매(妹)’를 손아래 누이로 해석하여 위덕왕의 누이동생인 ‘형공주’로 풀이하는 견해도 있다. ‘매형(妹兄)’을 누나라고 보아, 그녀를 위덕왕의 누나로 해석하기도 한다. 혹은 매형공주를 위덕왕의 여자 형제 중 가장 나이가 많은 맏이 공주로 보기도 한다.

추가적인 사료가 등장하지 않는 한 이 어려운 문제에 결론을 내리기는 어렵다. 그렇지만 이 석조사리감을 시주한 매형공주가 위덕왕의 여자 형제이며, 성왕의 딸이라는 점에는 이견이 없다. 무엇보다도 능산리사지에 세워졌던 목탑에 사리를 모셨던 원주(願主)였다는 점은 분명하다. 그렇다면 그녀는 과연 어떤 마음으로 사리를 공양했던 것일까?

한 자 한 자 새겨진 글자 너머의 마음

매형공주가 지녔던 믿음과 마음을 들여다보려면, 그녀가 살았던 시대를 돌아보는 수밖에 없다. 그중에서도 그녀의 형제이자 43년이란 긴 시간 동안 백제를 다스렸던 위덕왕이 불교에 대해 어떠한 태도를 보였는지 살펴보는 것이 가장 적절할 것이다. 군주가 지닌 불교 신앙과 정책이 그 시대 불교의 흥망을 좌우했기 때문이다.

위덕왕은 554년, 관산성 전투에서 전사한 성왕을 이어 왕위에 등극했다. 관산성 전투는 백제와 신라의 명운을 건 중요한 전투였다. 당시 성왕은 국가 원로 대신들의 반대에도 불구하고, 태자의 주장을 받아들여 신라 침공을 강행했다. 결과적으로 관산성 전투는 성왕이 전사하고, 4명의 좌평(佐平)과 2만9600명의 군사가 목숨을 잃은 백제의 참패로 끝나고 말았다.

이러한 상황에서 즉위한 위덕왕은 성왕의 죽음과 관산성 전투의 참패라는 정치적 책임에서 벗어날 수 없었다. 위덕왕은 이 같은 정치적 위기와 인간적인 고뇌를, 부왕을 위해 벌인 일련의 추선불사(追善佛事)를 통해 극복했던 것으로 보인다.

위덕왕은 부여 능산리 일대에 성왕의 묘역을 조성하는 일을 필두로 추복 사업에 본격적으로 나섰던 것으로 보인다. 능사(陵寺)의 건설이 그 중심에 있었다. 남북으로 중문, 목탑, 금당, 강당을 갖추고, 동서로는 회랑으로 둘러싸인 대가람을 공주 한 사람의 힘으로 조영하기는 어려웠을 것이다. 위덕왕이 선두에 나서서 이 일대에 존재하던 왕릉의 제사와 관련된 시설을 일신하여 국가적인 규모의 불교 사찰로 탈바꿈시켰을 것이다. 이는 조상의 제사를 위한 의례를 불교식으로 바꾸는 크나큰 의미가 있는 행위였다. 매형공주를 비롯한 성왕의 자녀들도 전쟁터에서 참담하게 돌아가신 부왕을 위한 위덕왕의 불사에 수희동참했을 가능성이 크다.

백제에 사리가 전해진 내력에 대해 알려주는 직접적인 기록은 전하지 않는다. 이 때문에 매형공주가 어디에서 사리를 얻었는지 구체적으로 살펴보기엔 어려움이 있다. 다만 능사가 건설될 때, 공주가 본인이 지니고 있던 불사리를 공양했던 사실은 분명하다. 아마도 공주는 부왕의 명복을 빌고, 형제인 위덕왕의 치세가 평화롭고, 백제가 번성하기를 비는 마음에서 가장 소중하게 여기던 불사리를 아낌없이 공양했을 것이다. 바로 돌에 새겨진 20자의 글자 너머에 자리한 공주의 마음이다.

▶한줄 요약

1995년 능산리사지 4차 발굴 조사서 출토된 ‘석조사리감’. 감실을 둘러싼 좌우면에 새겨진 20자의 명문에는 백제 창왕 13년인 정해년에 공주가 사리를 공양했다는 내용이 담겼다. 아마도 공주는 부왕의 명복을 빌고, 형제인 위덕왕의 치세가 평화롭고 백제가 번성하기를 바라는 마음에서 가장 소중히 여기던 불사리를 아낌없이 공양했을 것이다.