향연 속 염원, 부처님께 닿기를

‘향도’ 조직될 만큼 향 공양 중시

향완엔 유독 발원문 많이 새겨져

경장 안에 향완 안치한 함평궁주

경전에 헌향하며 불상처럼 예경

여러 불교 경전에서는 불보살에게 올리는 대표적인 공양물의 하나로 향(香)을 언급한 다. 우리나라에서는 불교의 전래와 함께 향을 피우는 문화가 시작되었다고 해도 과언이 아니다. 〈삼국유사(三國遺事)〉 ‘아도기라(阿道 基羅)’ 조에서 볼 수 있듯이 향은 불경, 불상과 더불어 우리나라에 전해진 불교 의례, 문화, 신앙 행위의 필수적인 요소였다. 불에 사르면 풍겨 나는 강한 향내는 신성(神聖), 곧 삼보(三 寶)에 정성을 통하게 할 만큼 효과적인 공양 물로 여겨졌다. 불자들에게 있어 향 공양은 반드시 영험을 얻을 수 있는 방편이라 널리 믿어 졌다.

고려의 국왕들은 후궁(後宮)과 더불어 절에 가서 향을 피우지 않은 달이 없었다고 〈용재 총화(慵齋叢話)〉에 기록될 정도로 행향(行香) 을 중시했다. 실제로 〈고려사(高麗史)〉에서 국왕의 행향 기록을 어렵지 않게 찾아볼 수 있 다. 이처럼 향을 불전에 올리는 일은 고려시대 불교신앙에서 중요한 자리를 차지했다. 이 밖에도 향은 조정에서 외국 사신을 맞이한다거나 왕비나 왕태자, 왕자와 왕녀를 책봉하는 각종 의례에 쓰일 만큼 중시되었다. 그러나 향이 왕실이나 고위 계층의 전유물은 아니었다. 고려시대에는 향을 매개로 한 신앙 결사인 향도 (香徒)가 활발히 조직될 만큼 향 공양이 중시되었다. 〈고려사〉에서 언명했듯이, 고려 사회 에서 향도는 곧 ‘계를 결성하여 향을 사르는 사람들(結契燒香 名曰香徒)’에 다름없었다. 신앙 공동체인 향도에 가입함에 따라 재력이나 권력을 갖추지 못한 일반 백성들도 불보살에 게 값비싼 수입품인 향을 공양해 공덕을 쌓을 수 있었다.

향을 공양하는 문화는 향을 피우는 도구인 향로(香爐)의 발전을 가져왔다는 점에서도 중요하다. 여성들 역시 향도의 일원으로서 향 공양에 적극적으로 참여했고, 때로는 개인적으로 향로를 발원하여 사찰에 향화(香火)가 끊이 지 않도록 힘을 보태었다.

고려 금속공예의 정수, 청동은입사향완

향 공양이 널리 행해지고, 향 문화가 크게 발전했던 고려시대에는 다양한 형태의 향로가 제작되었다. 현존하는 고려시대 향로는 크게 불전에 놓고 사용하는 거향로(居香爐), 긴 손잡이가 달려 있어 휴대하며 예를 올릴 수 있는 병향로(柄香爐), 어딘가에 걸어서 사용하는 현향로(懸香爐)의 세 유형으로 나뉜다. 이중 고 려시대 향로를 대표하는 것은 단연 불단 앞에 놓는 거향로인 ‘향완(香垸)’이다.

거향로는 아무래도 불전에 놓고 예배에 사용하는 것이니만큼 귀한 재료를 사용해 만들 고, 실사용하는 데 있어도 소중히 다루었을 것이다. 병향로나 현향로와 달리 유독 향완에 발원문이 많이 새겨져 있는 것도 이와 관련이 있어 보인다. 명문에는 보통 발원의 뜻, 제작 연대와 제작자, 봉안된 사찰 이름, 향완의 제작에 소용된 청동의 무게, ‘향완’이라는 명칭 등이 기록되어 있다.

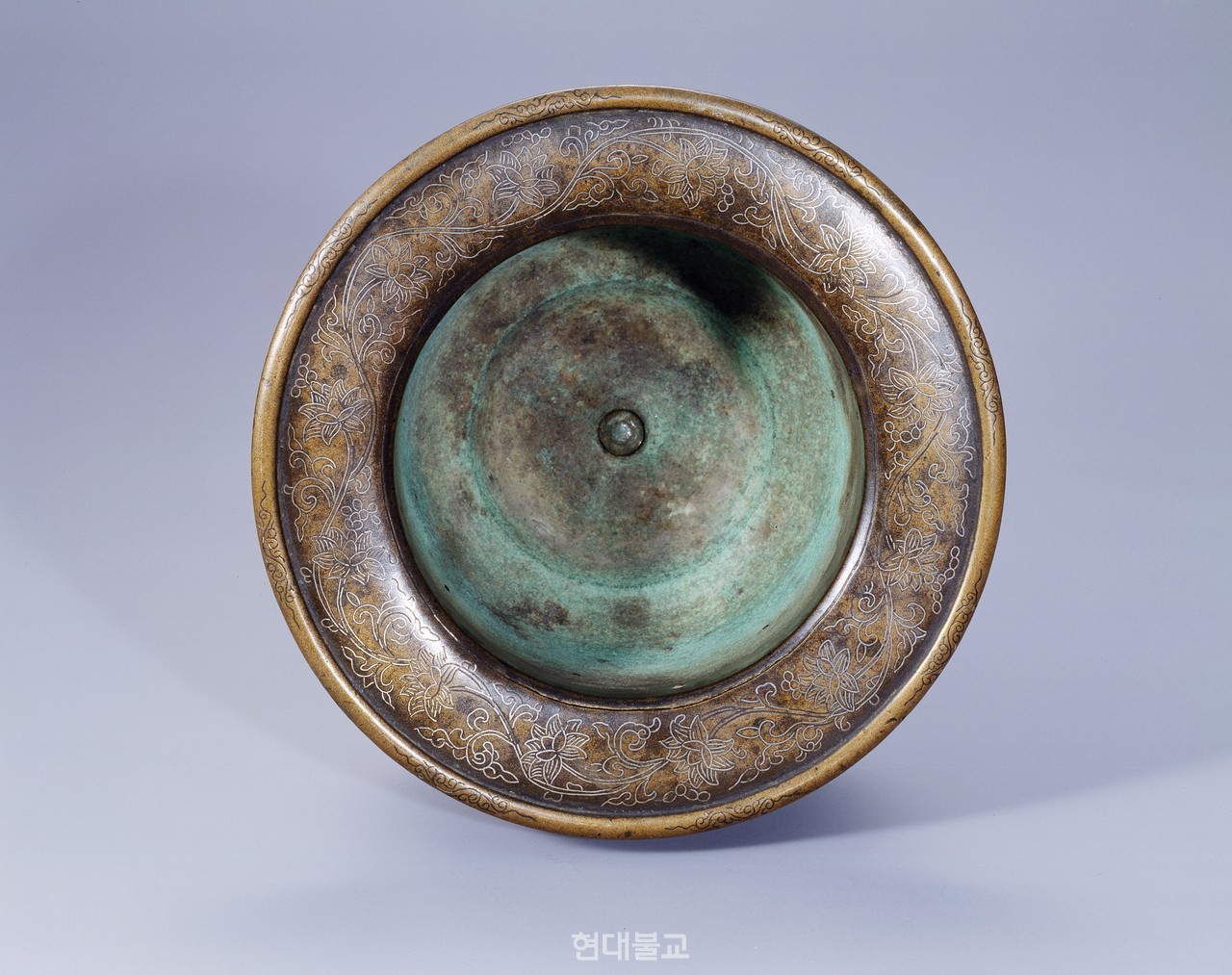

향완은 넓은 전(테두리)을 두른 주발 모양의 몸체와 아래로 가면서 나팔형으로 벌어지는 받침으로 구성된 향로를 일컫는다. 고려시대의 향완은 대부분 청동으로 만들어졌으며, 개중에는 표면에 홈을 새기고 은실을 끼워 넣는 은입사(銀入絲) 기법을 사용해 장엄한 것들도 있다. 은이라는 귀한 재료와 장인의 숙련된 기량이 있어야 하는 청동은입사향완은 국내외 에 10여 점 밖에 남아 있지 않을 정도로 희소하다. 청동의 표면 위에서 은실은 때로는 활짝 핀 연화로 피어났다가, 탐스러운 꽃송이를 감싼 넝쿨이 되기도 하고, 구름 속을 노니는 용으로 화하기도 한다. 짙은 회색을 바탕으로 희게 빛나는 은실의 대비가 빚어내는 정련된 아름다움은 고려의 장인들이 도달했던 경지를 말없이 웅변한다.

고려의 왕후, 향완을 공양하다

국립중앙박물관에 소장된 청동은입사향완 한 점에도 명문이 있어 800여 년 전 고려 여성의 이야기를 우리에게 들려준다. 이 향완은 원 형 받침, 나팔형의 받침대, 전이 달린 몸체를 모두 갖추고 있다. 높이는 23cm에 불과한 소형이지만, 귀한 재료인 은을 사용해 전체를 장엄한 완성도가 돋보이는 향완이다. 구연부전의 밑면에는 화엄경장(華嚴經藏)에 두기 위해 함평궁주방(咸平宮主房)에서 1점의 향완을 만 들어 바쳤다는 내용이 은입사로 새겨져 있다. 명문이 끝난 뒤에는 ‘도성(道成)’이라는 두 글 자가 점각(點刻)되어 있다. 은입사로 공들여 기록한 명문과는 새긴 방법이 달라서, 후일 향완을 소지하거나 관리했던 승려의 이름을 추가로 새긴 것으로 추정된다.

향완의 원반형 받침의 가장자리는 연화문을 은입사하여 꾸몄다. 나팔 모양의 받침대 아래쪽은 연꽃의 꽃잎을 연속적으로 펼쳐놓은 듯 한 연판문(蓮瓣文)으로 장엄하고, 그 위로는 포도당초문과 위아래로 긴 연판문을 은입사하 여 장식했다. 향완의 몸체에서 가장 눈에 띄는 요소는 네 글자의 범자(梵字)이다. 각각의 글자는 여의두문(如意頭文)으로 둘러싸인 이중의 동심원 안에 은입사로 표현되어 있다. 구연 부전의 윗면은 보상당초문을 은입사해 꾸미고, 그 테두리와 측면은 운문(雲文)을 베풀어 장엄했다.

향완의 몸체 중앙에 새겨진 문자는 우리에 게도 친숙한 ‘옴마니파드메훔’의 육자대명왕 진언에서 따온 ‘옴마니파드’의 4자이다. 육자 대명왕진언은 11세기 말 고려에 전해진 〈대승 장엄보왕경(大乘莊嚴寶王經)〉에 수록되어 있다. 이 진언에는 모든 죄악을 소멸시키고 모든 공덕을 발생시키는 힘이 있다고 믿어졌다. 장인은 진언의 6자를 다 표현하는 대신 앞의 4자 만 선택하여 표현했다.

명문에 보이는 ‘함평궁주’는 고려 제21대 국 왕인 희종(熙宗, 재위 1204-1237)의 왕비인 성평왕후(成平王后, ?-1247)이다. 그녀는 희종이 즉위하고 7년 후인 1211년 4월에 정식 왕비인 함평궁주로 봉해졌다. 그런데 희종은 그해 12 월 당시 실권자였던 최충헌을 사살하려다 실패하여 도리어 폐위당하고 말았다. 이후 희종 과 태자를 비롯한 두 아들은 강화로 유배되었 고, 왕후 본인만 궁궐에 남겨졌다. 1232년, 몽골의 침략 끝에 조정이 강도(江都)로 천도하자 왕후 역시 따라갔다. 왕후는 1247년 8월에 강도에서 사망했다고 한다. 이상이 문헌을 통해 알수 있는 함평궁주의 생애이다. 즉, 이 향완 은 그녀가 함평궁주로 봉해진 1211년과 세상 을 떠나는 1247년 사이의 어느 때에 만들어졌 을 것이다.

함평궁주는 불보살을 모신 사찰의 주요 전각이 아니라 경전을 보관하는 경장(經藏)에 두기 위해 이 향완을 발원했다. 고려시대에는 왕실과 귀족층에서 앞다투어 사경(寫經)을 발원 했고, 목판으로 인쇄한 경전을 대장전(大藏殿) 안에 봉안하여 보관하는 등 경전에 대한 신앙이 크게 고조되었다. 경장 안에 향완을 안치했다는 사실은 경전을 불상과 마찬가지로 예경 의 대상으로 여겼다는 점을 시사한다. 불상 앞 에서 향을 올리 듯 경전 앞에서도 헌향했던 것 이다. 경전에 대한 깊은 존숭심은 동국대학교 박물관 소장의 ‘기축명 월계사 청동향완’에서도 확인된다. 이 향완의 구연부 안쪽 면에는 기축년 정월에 권응(權應)이 월계사 화엄경장 (華嚴經藏) 앞에 두기 위해 향완을 발원해 시주했다는 사실이 기록되어 있다.

고려시대 여인들은 향을 피우며 그 향기가 가늠할 수 없을 만큼 멀리 떨어져 있는 부처님 세계까지 널리 퍼지기를 바랐을 것이다.

간절한 마음으로 한줄기의 향을 올리는 것은 곧 부처를 기도의 자리로 청하는 적극적인 행위기도 했다. 화엄경장 안에서 기도를 올리는 한 여인의 모습을 상상해 본다. 정치적 혼란기 속에서 피붙이를 험한 유배지로 떠나보내고, 몽고의 침략으로 인한 본인마저 피난길에 올랐던 함평궁주는 향을 사를 때마다 수많은 기도 를 올렸으리라.

▶한줄 요약

함평궁주는 불보살을 모신 사찰의 주요 전각이 아니라 경전을 보관하는 경장(經藏)에 두기 위해 이 향완을 발원했다. 경장 안에 향완을 안치했다는 사실은 경전을 불상과 마찬가지로 예경의 대상으로 여겼다는 점을 시사한다.

동아대 역사문화학부 교수

- [그녀, 붓다를 만나다] 7. 모든 여성의 수행이 용녀와 같기를: 어느 고려 귀부인의 염원

- [그녀, 붓다를 만나다] 6. 수만 개의 조각에 담긴 불심: 원나라 황후와 고려 나전경함

- [그녀, 붓다를 만나다] 5. 사찰에 깃든 여왕의 향기: 분황사와 선덕여왕

- [그녀, 붓다를 만나다] 4. 백제 왕후 ‘여신성불〈女身成佛〉’ 발원 담아 사리 공양하다

- [그녀, 붓다를 만나다] 3. 소중한 불사리 공양…20자에 담긴 공주의 마음

- [그녀, 붓다를 만나다] 9. 불상 안에 담긴 그녀들의 마음: 장곡사 금동약사여래좌상과 발원문

- [그녀, 붓다를 만나다] 10. 모든 차별 넘어 부처님 나라로