모든 것이 문화…융·복합적 창작 나서자

‘원소스 멀티유즈’ 기본인 시대

창의적 불교문화콘텐츠 요구돼

먹거리, 의류 등에 ‘불교’ 접목

新 IT기술 적극적 도입·활용

불교적 엔터테인먼트도 관심을

문화는 인류 역사 이래로 특정한 공간이나 시대의 흐름에 맞게 지속적으로 인간의 삶에 중요한 역할을 해온 생활의 활력소라 할 수 있다. 따라서 문명이 있는 곳엔 어김없이 문화가 함께 했다. 인간 삶의 저변에 자리한 문화가 표면적으로 문화콘텐츠라는 트렌드로 부상하게 된 것은 그리 오래된 일이 아니다.

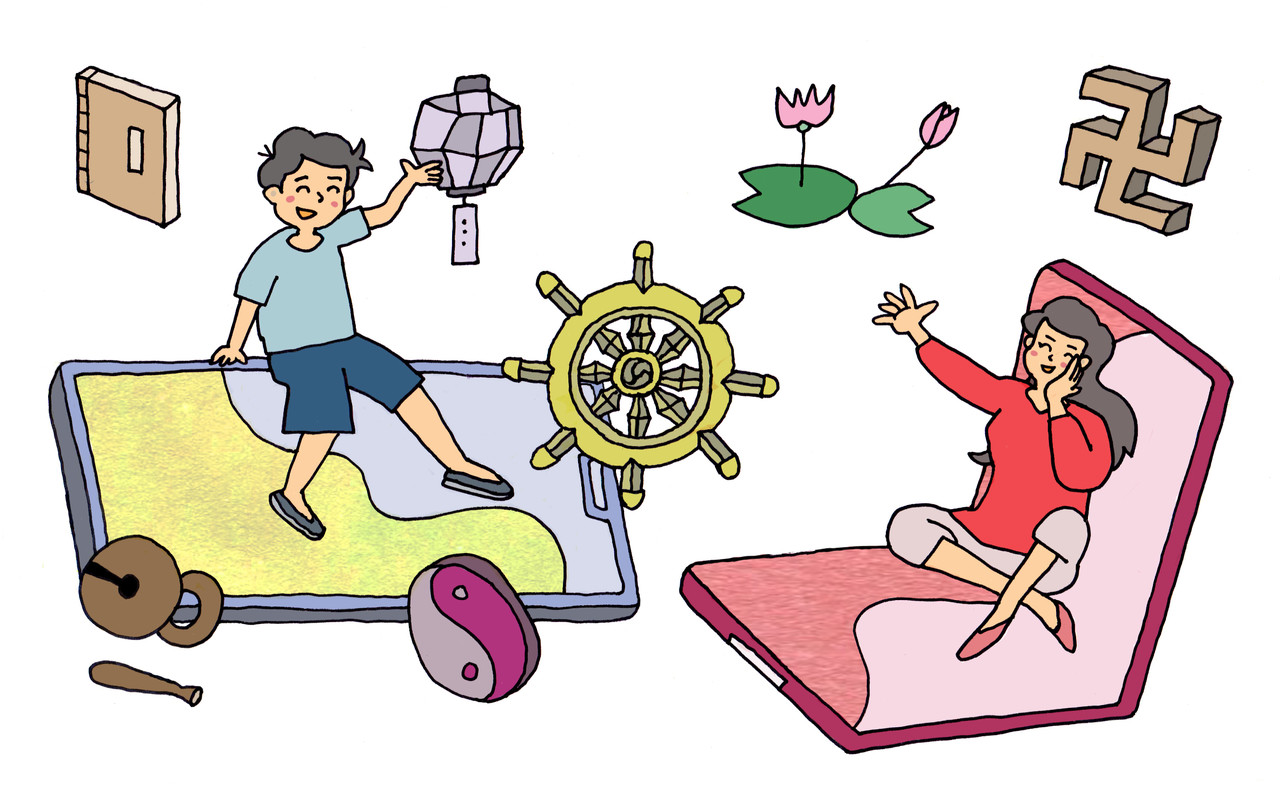

문화콘텐츠 산업의 시대가 본격적으로 도래하면서 문화원형의 ‘스토리텔링’을 통한 새로운 콘텐츠의 활용은 ‘원소스-멀티유즈(OSMU)’와 ‘멀티소스-멀티유즈(MSMU)’라는 새로운 신조어를 탄생시켰다. 이와 함께 다양한 창작물이 탄생해 미디어 시장의 변화를 초래했다.

문화계 전반에서의 변화는 종교계의 패턴에도 새로운 변화를 일으켰다. 미디어 분야에 새로운 버전의 등장은 디지털시대의 도래가 큰 역할을 했다. 이와 함께 4차 산업혁명의 시대라는 상황은 종교계 전반에도 커다란 파장을 남겼다. 따라서 불교문화의 영역에서 자리하고 있는 ‘문화콘텐츠’는 시대의 흐름에 부합하는 인식의 변화와 새로운 방법을 요구하게 되었다. 이러한 고민에도 불구하고 불교계는 새로운 시대의 트렌드에 나름 잘 적응해서 문화영역의 각 분야에서 변화의 흐름을 잘 담아내고 있다.

글로컬리제이션, 불교와 적용

K-문화의 전성시대에 동아시아 문화의 보고를 담고 있는 불교 문화는 다양한 원천소스를 지니고 있다. 이를 바탕으로 활용할 수 있는 분야는 상당히 많다. 불교 문화를 세계적인 보편의 문화로 확대 재생산할 수 있는 상황이 더 가까이 다가온 것 같다. 세방화(世方化, glocalization)의 의미가 불교문화의 활용에 적용될 수 있다면 세계문화계에서 불교문화의 가치는 더욱 빛날 것이다.

다른 어떤 세대보다 디지털 환경에 익숙하고, 최신 트렌드에 잘 적응하여 이색적인 경험 추구에 활발한 세대가 MZ세대이다. 이들이 불교문화를 향유하고 담는 방법은 아날로그 시대의 패턴과 사뭇 다르다. 이 세대가 열광할 수 있는 문화콘텐츠에서 불교가 성공적으로 녹아들기 위해서는 다양한 노력이 필요할 것이다. 이 방안에 대해서 다섯 가지 제안을 하고자 한다.

원형 기반한 창의적 콘텐츠를

첫째, 불교문화 원형에 기반한 지속적이고 창의적인 콘텐츠 개발이다. 이의 중요성을 인식하고 있는 사람들에 의한 콘텐츠 개발이 지속적임에도 불구하고 아직 세련되고 최신 트렌드를 주도할 만한 창작물은 여전히 부족하다. 감동과 흥미를 유발할 수 있는 콘텐츠가 부족하다. 따라서 MZ세대에 어울리는 새로운 콘텐츠의 개발이 필요하다. 새로운 콘텐츠가 형성되지 않는다면 아무리 좋은 원석을 가지고 있어도 아름다운 보석이 나올 수 없다.

기성세대의 눈높이 중심으로 진행된다면 새로운 세대를 대상으로 하는 포교가 어려울 것이다. 무한 확장성을 지닌 스토리텔링의 특성을 감안하면 창의적 창작물이 가져올 파급효과는 예상 밖으로 클 수 있다. ‘영산재’를 모티브로 제작된 ‘49일의 약속’은 웹툰을 통한 창의적 콘텐츠개발 사례이다. 외연이 넓어진 굿즈의 활용에 부합하는 다양한 콘텐츠가 필요하다. 유튜브, 인스타그램 등의 활용을 위한 콘텐츠 개발이 함께 진행돼야 할 것이다.

엔터테인먼트 기술·콘텐츠 관심을

둘째, 앞서가는 엔터테인먼트의 중심지에서 발생하는 기술과 콘텐츠에 대한 지속적이고 빠른 적응이 필요하다. 2021년 11월 미국 뉴욕 타임스 기사에 “한국은 어떻게 문화콘텐츠 강국이 됐나”의 내용이 나왔다. 여기서 ‘BTS에서 오징어게임’까지를 언급하면서 우리나라의 문화콘텐츠 산업의 성장 배경과 한국인 특유의 감성 도입을 주요 원인으로 꼽았다. MZ세대는 모바일을 자연스럽게 사용하고 있으며 SNS 기반의 유통시장에서 영향력 있는 소비 주체이다.

따라서 이러한 세대의 성향에 맞는 콘텐츠의 변용이 필요하다. 서울국제불교박람회의 온라인 전시관은 좋은 사례이다. 주제전, 기획전의 영상미가 돋보이고, 전통불교문화상품전의 의·식·주 사례는 더욱 눈에 뜨였다. 삶의 풍경과 구도를 바꾸는 틀로 등장한 엔터테인먼트의 적극적인 활용은 ‘붓디테인먼트(Buddhitainment)’라는 새로운 가치를 치솟게 할 가능성이 있다.

시대 부합 기술 활용 나서야

셋째, 메타버스(Metaverse)와 인공지능(AI)가 일상화되는 시대 상황에 부합하는 기술 활용이다. 증강현실(AR), 가상현실(VR), 라이프로깅(Lifelogging), 거울세계(Mirror Worlds)는 이미 진행되고 있는 미디어다. 가상현실, 증강현실을 활용한 불교문화콘텐츠 개발을 넘어서서 메타버스 환경에 걸맞는 최적의 콘텐츠개발이 필요하다. 비용에 대한 문제가 있지만 불교계에서 더욱 적극적으로 참여했으면 한다. 기존에 있는 기술을 활용하는데 머물기보다는 신기술 개발에 적극적으로 동참한다면 좋은 결과가 나올 것이다.

SK텔레콤 월드IT쇼 2022전시관에서 ‘Borderless World, Hyper Experience’를 주제로 진행된 볼거리와 체험공간은 메타버스(Metaverse)와 인공지능(AI)의 흐름을 보여주는 사례이다. 4D 메타버스 시뮬레이션을 통해서 지금 구현되고 있는 메타버스와 인공지능의 영향을 실감하게 해준 사례이다.

불교 가치 담긴 대중 콘텐츠 양산을

넷째, 아무리 새로운 기술이 등장한다고 하더라도 이에 부합하는 불교 전통문화콘텐츠의 개발이 진행되지 않는다면 불교와 관련된 많은 문화유산 활용을 통한 좋은 창작물이 나오지 않을 것이다. 수천 년 저장된 불교문화의 보고가 불교 전통문화콘텐츠의 개발이라는 가교를 통해서 재생산된다면 MZ세대는 물론 그다음 세대에까지 영향을 끼칠 것이다.

“예술은 ‘무형’의 인간의 마음을 움직이기 위한 장치이다.”라는 말이 있다. 사극의 경우 역사에 대한 변형을 통해서 대중에게 다가간다. 역사적인 진실에만 얽매인 작품이 대중의 흥미를 도출하기 힘든 것처럼, 불교 문화원형에 대한 적절한 변형이 가져올 수 있는 흥미는 나름의 가치가 있을 것이다. 스토리텔링이 바로 변형의 연속이기 때문이다. 따라서 불교 설화나 불교 전설 등에 담긴 다양한 스토리의 변형을 통한 새로운 콘텐츠에 시대정신을 담으면서 구성된 창작물은 불교 정신에 대한 흥미와 동기를 부여할 것이다.

또한, 불교 정신과 가치가 담긴 콘텐츠에 대한 적극적인 대중성으로의 변형이다. MBSR(Mindfulness-Based Stress Reduction)의 경우는 불교적인 것을 오히려 보편적인 것으로 변형한 것 중의 하나이다. 또한, 불교적인 마인드로 접근한 창작물이 아니라고 하더라도 그 작품에 불교적 가치를 담고 있는 창작물을 발견해서 이를 활용하는 것이다. 불교문화라고 단정할 수 없어도 불교적으로 해석 가능한 다양한 문화를 불교문화로 수렴해서 활용하는 것이다. 수동적인 접근이 아니라 더욱 능동적이고 적극적인 접근이 필요하다.

새로운 트렌드 창작 필요해

다섯째, 입을 거리, 먹거리, 사찰공간, 명상 등의 활용을 통한 새로운 트렌드 창작이 필요하다. 입을 거리는 이미 불교적 분위기를 형성하고 있는 창작물이 다양하게 나와 있다. 하지만 아쉽게도 MZ세대에게 큰 호응과 관심을 끌 수 있는 디자인은 아작 출현하지 않은 것으로 보인다.

먹거리는 다도(茶道)와 동반된 음식문화 개발이 필요하다. 곡류와 채소로 이뤄진 식단은 대만의 불광대학교에서 2013년 ‘건강·채식산업학과’를 신설하면서 진행된 사례가 있다. 이 학과에서 개발한 메뉴는 불광산사 산하채식 식당인 적수방(滴水坊)의 운영과 연구·개발에 참여하고 있다. 우리나라의 경우 다양한 사례가 있지만, 서울국제불교박람회 붓다스테이지 코너에서 사찰음식 레시피의 유튜브 탑재는 눈에 뜨인다. 전통적인 다도(茶道) 문화의 전승을 기반으로 하면서 신세대의 기호에 맞는 먹거리 개발은 ‘비건’에 관심이 많은 MZ세대에게 호응을 얻을 것이다.

사찰공간이 불교문화의 정체성을 표상하는 물리적 실체이므로 전통적인 공간을 유지하면서 도심 속의 융·복합적 공간으로의 전환이 필요하다. 최첨단 정보통신기술의 활용이 가능한 공간으로 신축 또는 재구성되어야 할 것이다.

불교미술은 종합예술이다. 이러한 예술을 담을 수 있는 공간이면 더욱 활용가치가 높을 것이다. 이 공간이 아날로그적인 것과 최첨단 디지털 기술이 융합된 것으로 다도와 명상, 포교를 위한 교육, 힐링 등 다양한 체험이 가능한 공간으로 구성되기를 바란다. 또한, 포스트 코로나 시대와 언택트(Untact) 시대를 넘어 온택트(Ontact) 시대를 적극적으로 준비해야 한다.

이러한 모든 것을 충족하려면 상당한 노력이 있어야 할 것이다. 문화가 불교를 입을 수밖에 없는 이유 중의 하나는 동아시아 문화의 약 70%가 불교문화이기 때문이다. 이렇게 다양하고 풍부한 원천 소스를 지닌 불교가 이미 문화를 입고 왔기에 새 시대의 문화 트렌드가 다시 불교를 입을 수밖에 없을 것이다.

장재진 교수는 동국대 대학원에서 인도철학 박사과정을 수료하고, 한국해양대에서 국제지역학을 전공해 박사학위를 받았다. 현재 동명대 글로벌문화콘텐츠학과 교수로 재직 중이다. 한국인도학회·한국멀티미디어학회 부회장, 대통령 국가교육회의 전문위원, 부산시 문화예술·문화관광분과 자문위원으로 활동하고 있다.