2042년 1월 어느 날 아침 6시, A씨는 스마트 홈에 설정한 알람인 사찰 범종 소리로 눈을 떴다. A씨의 기상에 맞춰 자동으로 불이 켜지고, 웨어러블 기기가 심박수, 혈당을 체크한다. 침대에서 나와 화장실로 가 간단히 세면을 하는 A씨에게 인공지능이 오늘 스케줄과 함께 입고 나갈 옷 코디, 건강 상태를 조언해 준다.

화장실서 볼 일을 마친 A씨는 거실로 이동했다. 이내 스마트 글라스를 착용하고 메타버스에 접속하니 주위는 평소 자신이 다니는 사찰이 됐다. 그곳에서 A씨는 아침 참선 수행 클래스에 참여했다. 인공지능 스님의 가르침대로 법문을 듣고 참선 수행을 했다. 수행 후에는 평소 자신의 고민을 인공지능 스님에게 상담을 받았다. 고민을 상담받으니 한결 마음이 가벼워졌다.

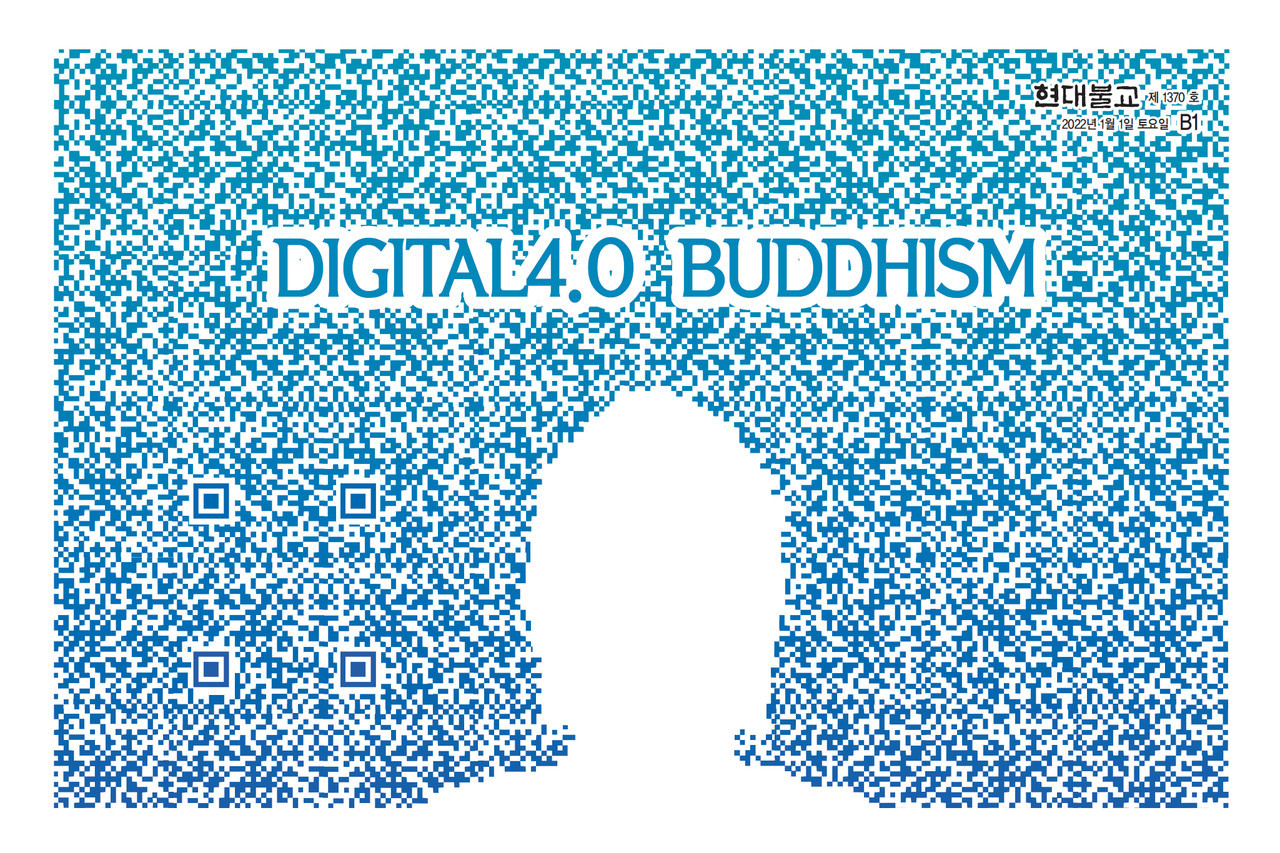

이는 20년 뒤의 한 불자의 일상과 신행생활에 대한 상상도다. 이 같은 일상은 더 이상 공상과학영화에 나오는 이야기가 아니다. 눈앞에 와 있는 미래이자 현실이다.

4차 산업혁명으로 비롯된 인공지능, 가상·증강현실, 사물인터넷, 블록체인 기술 등은 최근 5~6년 사이에 비약적인 발전을 이뤘다. 특히 코로나19 팬데믹으로 인해 비대면이 일상화가 되면서 기술 발전의 속도는 더욱 빨라졌다는 평가다. 실제, 전문가들은 “코로나19 대유행이 4차산업혁명 관련 기술 발전 속도를 2~3년 이상 앞당겼다”고 평가하기도 했다.

이들 산업 기술들의 특징은 ‘초연결성’과 ‘초지능성’으로 정의된다. 다양한 경로로 수집된 디지털 데이터들로 디지털 온라인 시스템은 유지되며 인공지능, 메타버스 등은 현실 세계의 데이터들을 디지털 세상에 구현하는 매개체 역할을 한다. 다시 말해, 디지털 데이터가 된 현실세계의 정보들은 디지털 세계로 구현되며 현실 세계와 융합되고 있는 것이다.

이를 잘 보여주는 기술이 ‘메타버스(Metaverse)’와 ‘NFT(Non-Fungible Token, 대체 불가능한 토큰)’이다. 메타버스에서 구현된 ‘버추얼 인플루언서’ 로지는 유명 스포츠 스타와 가수 등을 제치고 지난해 ‘광고 퀸’에 등극했다. 가장 열광했던 것은 ‘디지털 네이티브’인 MZ세대였다. 이들은 디지털 기기를 다루는데 큰 어려움이 없고, 가상의 세계관에 거부감이 없다.

이는 불교계의 취약점인 어린이, 청소년, 청년 포교를 위해서는 ‘메타버스’ 플랫폼을 적극적으로 활용해야 한다는 것을 보여준다.

‘NFT’는 ‘복사해 붙여넣기’의 특성을 가진 디지털 데이터에 희귀성을 부여한 것이다. 소위 ‘디지털 원본’으로 디지털 세계의 ‘지적재산권’, ‘저작권’으로 볼 수 있다. 이를 활용해, 스님의 염불, 독경, 법문들을 NFT화하면 무분별한 복제와 남용을 막고, 저작권 등의 의미를 부여할 수 있게 된다.

기술의 발전과 이로 인한 디지털 전환은 세상을 빠르게 변화시키고 있고, 새로운 세계의 번뇌와 갈등도 존재한다. 그렇기에 그곳에 불교가 있어야 한다.

“코로나 팬데믹 이후의 세상은 급변하고 있다. 물리적 공간으로서의 신세계가 아니라 새로운 인식의 지평이 열리는 세상이 다가오고 있다. 기존의 종교·철학·예술고전에 대한 새로운 재해석과 다시 읽기를 통해 새로운 사상이 등장하는 시대, 과연 우리 불교는 무엇을 할 것인가.” - 보일 스님 〈AI 부디즘〉 中