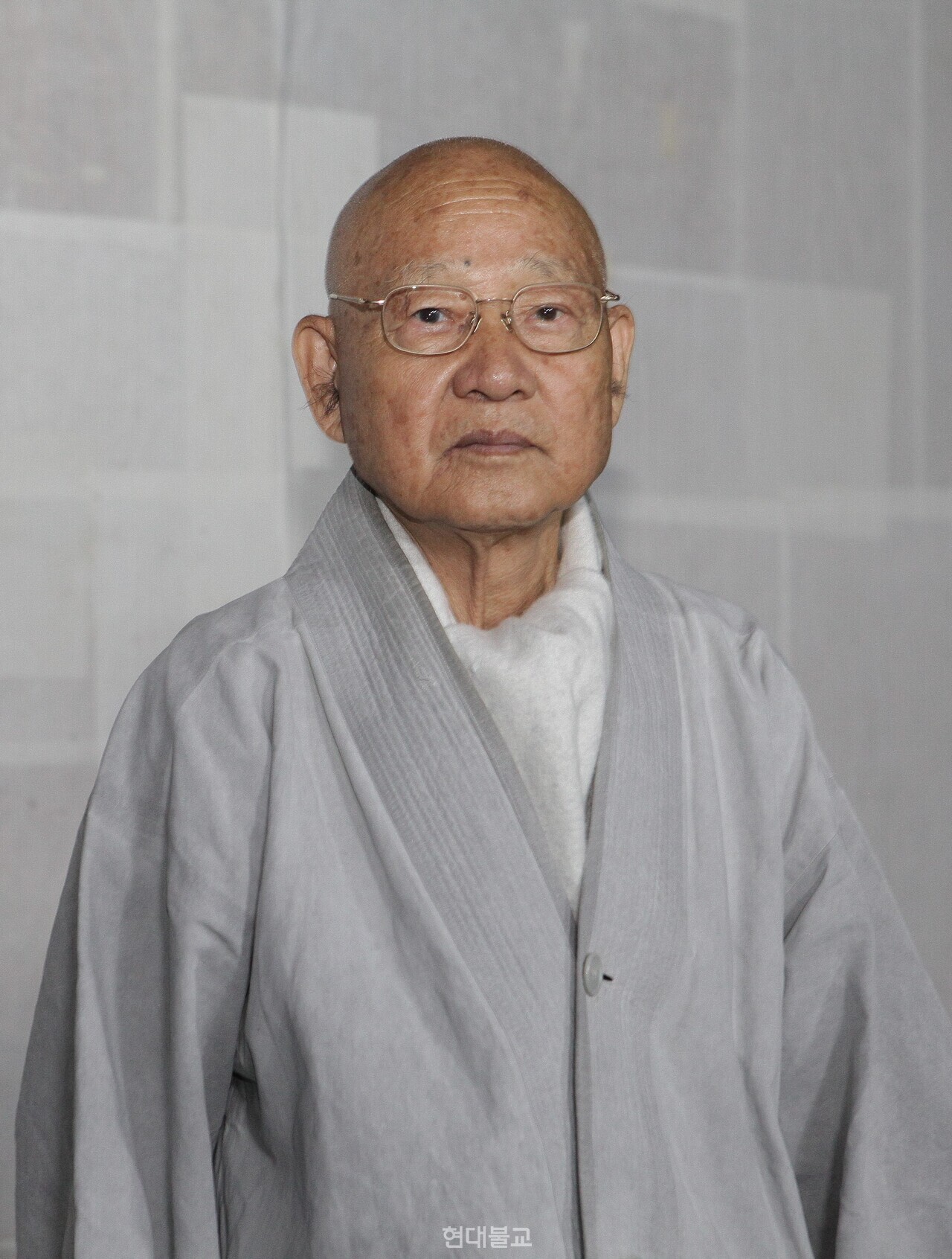

조계종 종정 중봉 성파 대종사

대담=한명우 대표이사·정리=여수령 편집국장·사진=하성미 기자

‘어른이 없는 시대’라고 한다. 하지만 마음이 어지러울 때면 바른길을 일러주는 어른이 절실하다. 창간 31주년을 앞두고 현대불교신문 한명우 대표가 9월 17일 통도사 서운암을 찾아 조계종 종정 중봉 성파 대종사에게 가르침을 청했다. 올해 1월에 이어 두 번째다. 당시 성파 스님은 “불교언론은 세상을 바르게 이해하고 이를 바탕으로 부처님 법을 바르게 전하는 것이 근본”이라고 강조했다.

새로운 30년을 준비하는 창간일을 맞아 다시 ‘근본’을 묻는다. 고도성장을 겪은 우리 사회와 함께 언론 환경도 급변했다. 매체는 지면에서 인터넷, 모바일로 바뀌고 기사를 소비하는 방식 역시 텍스트에서 사진, 영상으로 변화하고 있다. 그리고 이제 인공지능(AI)이 기사를 쓰는 시대다. ‘활자는 여전히 유효한가?’라는 물음 앞에 서운암의 ‘하우스 서가’가 펼쳐졌다.

“지금은 아마 장서가 80만 권쯤 됐을 겁니다. 상한선 없이 모으고 있으니. 예전엔 책이 귀해서 빌려보기도 힘들었는데, 요즘은 애물단지 취급이에요. 교수가 평생에 걸쳐 수집하고 공부한 문전옥답(門前沃畓) 같은 책도 도서관이나 대학에서 안 받아준다고 하니까. 개인이 보관하기는 어렵지만 사찰엔 땅이 있고 스님이 바뀌어도 문화유산처럼 지켜지지 않을까 해서 모으기 시작했어요. 내 역할은 많이 모으는 것까지야. 언젠가는 잘 정리해서, 가족이 함께 와서 나무 아래 앉아 책 읽는 때가 올 겁니다. 통도사, 아니 영축산 전체가 지붕 없는 도서관이 되는 것이지요. 비록 나는 못 보겠지만.”

사찰은 전통 인쇄문화 산실

책을 소중히 여기는 스님의 시선은 곧 한국 인쇄문화사로 이어졌다. 스님은 세계 최고(最古) 목판 인쇄본 〈무구정광대다라니경〉과 금속활자본 〈직지심체요절〉을 언급하며, 한국의 출판인쇄문화가 아직 체계적으로 정립되지 않았음을 안타까워했다.

“우리나라 인쇄문화의 뿌리는 사찰입니다. 팔만대장경뿐만 아니라 〈대학〉, 〈중용〉 같은 유교 경판이나 사대부 문집도 다 절에서 인쇄했어요. 특히 통도사는 스님들이 직접 종이를 만들고 판각해 인쇄했습니다. 사찰이 전통 인쇄문화의 산실인 셈이지요.”

현재 통도사 성보박물관 자리도 본래 한지를 만들던 곳이다. 스님은 직접 한지 장인을 모셔 3년간 함께 살며 전통 제지법을 익혔다. “내가 창안한 게 아니라 배운 것”이라고 말하지만, 스님으로 인해 통도사의 제지 전통이 이어지고 있다.

“종일주홍진(終日走紅塵) 실각자가진(失却自家珍)이라. 종일토록 사바세계를 이리 뛰고 저리 뛰다가 정작 자기 집 보배를 잃어버리는 것처럼, 남만 바라보다가는 정작 우리의 소중한 것들을 잃을 수 있습니다.”

깨달음 있을 때 예술로 드러나

성파 스님은 옻칠, 천연염색, 서예, 도자기 등 다양한 전통문화에 깊은 관심을 기울여 왔다. 통도사에는 옻칠 공방과 한지 공방을 두어 전통문화의 재현과 전승에 힘쓰고 있다. 이러한 스님의 예술은 ‘선예(禪藝)’라 명명된다.

“사람들은 나더러 문화포교 한다, 예술 한다고 말합니다. 하지만 선승(禪僧)에게 선과 예술은 다를 바가 없습니다. 같은 물도 뱀이 먹으면 독이 되고 소가 먹으면 우유가 되잖아요. 학문에 푹 젖은 문인이 그림을 그리면 문인화가 되듯, 선예도 그런 것입니다. 예술을 하며 깨닫는 게 아니라 깨달음이 있을 때 예술에 드러나게 됩니다.”

스님의 선예는 국내외 전시를 통해 대중에 깊은 울림을 전했다. 지난해 9월 서울 예술의전당에서 개최된 ‘성파선예 특별전-코스모스(COSMOC)’에서는 1980년대 선보인 금니사경을 비롯해 스님이 40여 년간 보여준 독창적 예술세계가 담겼다.

올해는 2025 청주공예비엔날레 특별전 ‘성파선예’와 울산 태화복합문화공간 만디에서 열리는 ‘성파 스님 옻칠 한국화 사제전’을 통해 대중과 만나고 있다.

최근에는 건립 준비 중인 양산시립박물관에 작품 3점을 기증했고, 미국 하버드대학교 교수들은 내년을 목표로 스님의 전시회와 세미나를 추진하고 있다.

500년, 600년을 사는 길

스님은 올해로 사미계 수지 65년을 맞았다. 소회를 묻자 “세월은 생각하지 않는다”는 짧은 답이 돌아왔다. 무언가 ‘근사한’ 답을 원하는 기자에게 스님은 ‘비법’을 하나 일러주었다.

“사람은 길어야 100년 삽니다. 하고 싶은 게 많은데 100년은 짧지. 어떻게 시간을 늘릴 수 있을까 고민하다 찾은 길이 ‘한우물 판 장인에게 배우는 것’이었어요. 한 분야에 평생을 바친 장인에게 노하우를 배우면, 나는 그만큼의 세월을 더 사는 셈입니다. 국내는 물론이고 중국, 일본 가릴 것 없이 전문가를 만나 ‘비법을 나에게 좀 달라’ 설득했어요. 요즘 기술을 배우겠다는 후계자도, 자식도 드문데 내가 배우겠다고 하니 흔쾌히 알려주더군요. 그렇게 10명, 20명 만났으니 나는 이미 500살은 되지 않았을까 싶어요.”

돈황 벽화를 배우기 위해 중국 천진미대의 교수를 찾아간 일화를 들려주는 스님의 눈빛이 반짝였다. 마치 어제 일인 양 회고하는 스님의 모습에서 ‘500년을 사는 길’을 조금은 짐작해 볼 수 있었다.

말의 무게, 글의 무게

인터뷰 말미, 우리 사회의 갈등과 양극화를 극복할 방안을 물었다. 성파 스님은 “그런 건 잘 모른다”고 했지만, 최근의 법석에서 내린 화두는 분명했다.

“아는 것은 안다고, 모르는 것은 모른다고 할 줄 아는 태도가 수행자의 길입니다. 말은 화살이고 창이고 칼입니다. ‘말의 화살을 가벼이 쏘지 마라. 한 번 귀에 꽂히면 힘으로도 뺄 수 없다’고 하지 않습니까. 부처님을 믿는 불자의 말은 달라야 합니다. 악담과 독한 말을 삼가고, 염불로 마음을 다스려야 합니다.”

언론을 포함한 우리 사회 전체에 대한 당부였다. 말의 무게, 글의 무게가 곧 사람을 살릴 수도, 해칠 수도 있기 때문이다.

서운암을 나서자 가을 바람이 영축산 자락을 스쳤다. 어쩌면 지금 우리가 ‘어른이 없다’고 말하는 것은, 스스로 어른을 찾지 않기 때문은 아닐지.