평온과 활력의 비법

모든 인간에게 적용되는 단순하고 명백한 사실이 하나 있다. 이는 붓다 또한 예외가 아니다. 부처든 중생이든 모든 생명체는 보고 듣고 맛보고 생각하며 살아간다. 교리적으로 말하면, 시각·청각·후각·미각·촉각·사유의 여섯 기관[眼耳鼻舌身意, 六根]이 그에 대응하는 감각 대상[色聲香味觸法, 六境]을 만나 감정과 마음의 표상, 의지를 실현한다. 감각 기관과 대상의 접촉을 통해 우리는 쾌와 불쾌, 만족과 불만족, 사랑과 분노를 만들어 낸다. 불쾌·분노·증오는 우리를 괴롭게 하고, 사랑과 나눔조차 보상을 바라는 마음이나 존재감을 드러내려는 의도가 개입되면 갈애와 집착이 되어 결국 자신을 괴롭힌다. 거친 줄로 묶이든 황금줄로 묶이든, 속박이라는 점에서는 다르지 않다.

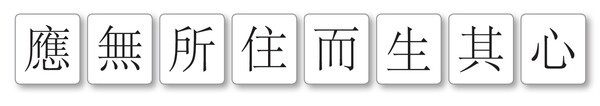

붓다의 가르침은 자유와 평온을 지향한다. 그래서 갈애와 집착에서 벗어나라고 말한다. 이에 상응하는 가르침이 〈금강경〉에 있다. 붓다는 제자 수보리에게 이렇게 당부한다. “보살은 마땅히 머무는 바 없이 마음을 내야 하느니라(應無所住而生其心).”

여기서 ‘머무는 바 없이’란 어떤 현상이나 사건에도 마음이 묶이거나 갇히지 말라는 뜻이다. ‘마음을 내라’는 말은 자신의 뜻을 기꺼이 실천하라는 의미다. 전반부는 평온을, 후반부는 생기 넘치는 역동성을 상징한다. 이는 평온과 활력의 조화를 뜻한다. 이 구절은 〈금강경〉의 ‘묘행무주분’에서 더욱 구체적으로 풀이된다.

“수보리야, 보살은 마땅히 머무는 바 없이 보시(나눔)를 행할지니, 이른바 형상에 머물지 않은 보시이며, 소리[聲], 냄새[香], 맛[味], 감촉[觸], 마음 현상[法]에 머물지 않은 보시를 해야 하느니라.”

즉, ‘응무소주이생기심’의 가르침이 일상 속 실천으로 구체화된 것이다.

석가모니 붓다의 삶이 바로 그러했다. 그는 귀족에서 천민에 이르기까지 다양한 사람을 만났고, 자신을 비난하는 사람들과도 기꺼이 대화를 나누었다. 탁발할 때는 거친 음식도 경건히 받았으며, 글을 모르는 사람들의 하소연에도 성심껏 답했다. 온몸에서 냄새가 나는 똥지게꾼에게는 ‘진정 향기로운 사람은 행위가 고결한 사람’이라 위로했다.

오늘날 우리도 매일 다양한 사람들을 만난다. 뜻이 같은 사람에게는 좋은 마음을 드러내기 쉽지만, 뜻이 다르거나 나를 비방하는 사람도 피할 수 없다. 그런 만남 속에서 우리는 어떻게 해야 할까? 선입견이나 과거의 기억에 얽매이지 말고, 슬기롭게 마음을 다스려 껄끄러운 상황을 현명하게 극복해야 한다. 편견과 집착으로 세상을 대하며 분노와 갈등을 되풀이한다면, 그것은 참으로 어리석은 삶이다.