정토와 법화 교차하는 자리

불교신앙 중 가장 배타적 신앙 교차

정토·법화는 죽음이란 난제에 대답

〈법화경〉 읽는 이 아미타불 정토 이끌어

동국대학교 정각원 상단에서의 사색을 ‘전수(專修)’라는 다소 생경할 단어로 시작해보고 싶다. 전수란 한 가지 믿음의 대상과 수행에 전념한다는 뜻이다. 예를 들어, 아미타불을 믿는 사람은 아미타불만을 부르고 〈법화경〉을 믿는 사람은 〈법화경〉만을 읽는 것이다. 특히 종파불교가 성행하는 일본에서 많이 쓰는 단어다.

일본 정토종의 개조인 법연(法然) 스님은 중국 당나라에서 아미타불의 화신으로 믿어진 선도(善導) 스님이 쓴 〈관무량수경소〉에서 ‘전념미타명호(專念彌陀名號)’라는 글귀를 보고 전수염불(專修念佛)을 주장하면서 정토종을 창립했다. 오직 아미타불의 이름만 부르자는 말이다.

일본 천태종의 개혁종파인 일련종의 일련(日蓮) 스님은 전수창제(專修唱題)를 말했다. 본래 천태지자 대사 지의 스님은 〈법화경〉을 중시하나 법화지상주의자는 아니었다. 말하자면 원교주의자였다. 이 원교란 대부분의 대승경전에 나타나는 것이고, 〈법화경〉은 원교의 대표일 뿐이지, 원교를 독점하는 경전은 아니다. 법화지상주의자인 일련 스님에게 이는 맘에 들지 않는 일이었다. 그는 천태로 시작했지만, 이를 버리고 오직 ‘묘법연화경’ 다섯 글자만을 부르짖자고 말했다.

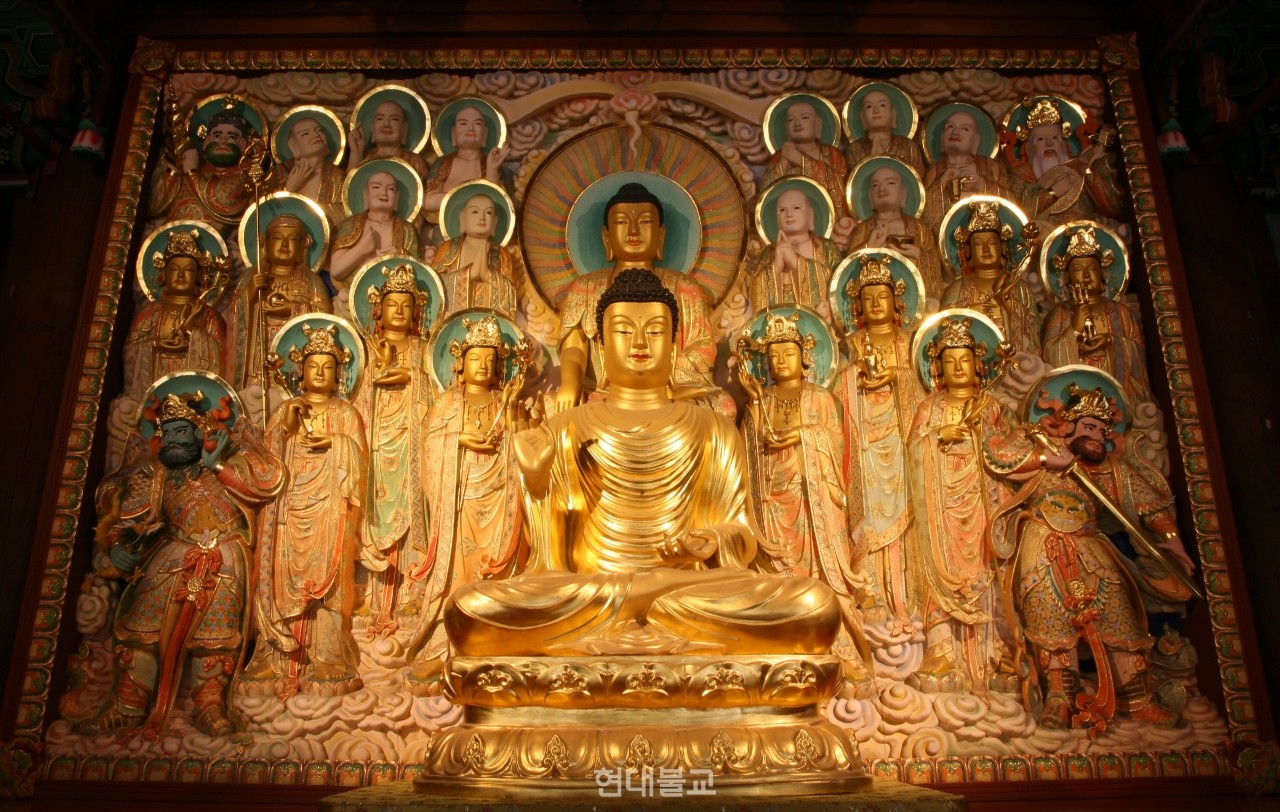

정각원 부처님을 앞두고 전수의 이야기를 꺼내는 이유는 정각원 상단이 좌우 보처가 없는 아미타불 한 분만을 모시고 있는데, 그 뒤의 후불탱화가 〈법화경〉의 무대를 그린 영산회상도이기 때문이다.

불교신앙의 형태는 다양하다. 화엄신앙도 있고 조사신앙도 있고 여러 재일에 특수한 한 분의 불보살만을 기리는 날도 있으나, 이는 대부분 같이 신앙되지, 독자적으로 하나만이 신앙되지는 않는다. 이처럼 불교신앙 대부분이 일반적으로 포용적 태도를 취하는 데 반해 정토신앙과 법화신앙은 굉장히 특수한 모습을 보인다. 앞서 말한 다른 신앙을 배제하는 배타성을 보이는 것이다. 그런데 정각원 상단은 불교신앙 중에서 가장 배타적인 신앙 두 개가 교차하고 있다. 이를 어떻게 이해해야 할까?

필자는 큰스님들의 구술 기록이나 말년의 행적을 읽는 것을 즐기는데, 일반화할 수는 없지만 젊은 시절 눈가에 선기(禪氣)가 뿜어지던 납자(衲子) 스님도, 혹은 화엄의 바다를 종주하던 강사(講師) 스님도 돌아가실 때가 되면 정토나 법화로 기우는 일이 많다는 것을 알게 됐다. 즉 정토신앙이나 법화신앙은 죽음이라는 인간의 마지막 난제에 대한 대답인 것이다. 죽은 뒤에 우리는 어디로 갈까? 아미타불을 외우든 〈법화경〉을 읽든 죽음의 문제 앞에서 이뤄지는 일이다.

그런데 아미타불은 극락세계의 교주로서 염불행자가 죽을 때 반드시 데리러 온다고 하여 죽음과 관련이 있다는 것을 직관적으로 알 수 있다. 아예 법장보살이 세운 48원에는 임종현전원(臨終現前願)이 있다. 자신의 이름을 부른 자가 임종할 때 반드시 자신이 현전하겠다는 원이다. 반대로 〈법화경〉이 죽음과 관련하는 경우는 잘 들어 보지 못했을 것이다. 〈법화경〉과 죽음을 연결 짓고 〈법화경〉과 아미타불로 이어지는 흐름을 따라가며, 불교신앙 중 가장 배타적인 정토와 법화가 교차하는 정각원 상단의 일극점을 이해해 보고자 한다.

일본의 불교학자 스에키 후미히코(末木文美士)는 〈법화경〉을 ‘사자(死者)와의 대화’라고 파악한다.(〈他者·死者たちの近代〉) 그는 현실의 사람은 돌아간 사람들의 위에서 살고 있으므로, 삶이 죽음이라는 기반 위에서 이루어지는 일이라 지적한다. 그러면서 〈법화경〉의 석가모니불과 다보불의 이불병좌(二佛坐, 두 부처님이 한 자리에 앉음)가 죽음 위의 삶을 말하는 것이라고 파악한다. 현재의 반열반하지 않은, 즉 죽지 않은 석가모니불은 과거의 반열반한, 즉 죽은 다보불의 인정이 없이 〈법화경〉을 설할 수 없기 때문이다. 기억하시는 독자가 계실지 모르겠지만 “죽은 이들로 인해 남은 사람들이 살아갈 수 있어”라는 ‘디 아워스’ 영화 대사를 인용한 적이 있다. 그 말 그대로다. 〈법화경〉은 죽음과 삶, 다시 죽음과 삶이 반복되는 시간선이면서 다보불이라는 선발주자가 석가모니라는 후발주자에게 건네는 바톤이다. 붓다의 일은 〈법화경〉을 설하는 것이다. 〈법화경〉이란 바톤은 다음 주자에게 전달되며, 그 바톤은 선발의 기록이 오롯이 새겨져 있는 것이다.

그런데 이는 〈법화경〉이 죽음과 관련 있다는 것 외에 아미타불과 연관되는 일인지는 명확하지 않다. 그렇다면 〈법화경〉에 아미타불이 나오지는 않는 것일까? 〈법화경〉에는 아미타불이 두 번 등장한다. 먼저 제7 ‘화성유품’에서 대통지승불이 출가 전 낳은 열여섯 왕자 중 한 명이 나중에 아미타불이 됐다는 이야기이다. 이는 별다른 내용이 없기에 무색무취하다. 반면 제23 ‘약왕보살본사품’에서 나오는 아미타불은 다르다. ‘약왕보살본사품’을 열심히 읽은 사람은 반드시 아미타불의 정토에 태어난다는 내용이다. 즉 〈법화경〉이 자신의 경문을 읽는 이로 하여금 반드시 아미타불의 정토로 가게 한다는 내용이다. 이런 내용이 있기에 법연 스님은 〈법화경〉을 정토종의 방의(傍依)의 소의경전이라고 불렀다.

하지만 무언가 아직도 〈법화경〉과 아미타불의 관계가 명확히 보이지 않는다. 여기서 필자의 내면에 깊이 각인돼 신앙의 지남이 된 하나의 영험담을 소개하고자 한다.

〈법화전기(法華傳記)〉에 따르면, 당나라 시절에 승연(僧衍) 스님은 극락에 태어나고자 〈법화경〉을 하루에 한 번씩 읽었으며, 3년 차가 되자 천독을 하게 됐다. 이 스님이 꿈을 꿨는데, 자신의 어깨 양옆으로 〈법화경〉의 문자(文字)로 이뤄진 날개가 솟아오르는 꿈이었다. 이 날개로 승연 스님은 단숨에 서방정토로 날아갈 수 있었다. 거기서 아미타불의 수많은 화신이 스님을 맞이하면서 다음의 게송을 읊어 주었다.

‘그대(승연)는 탁세에 〈법화경〉을 외웠으니/ 중생들은 업장 때문에 〈법화경〉을 문자로 볼 뿐이지만/ 실상은 〈법화경〉의 문자 자체가 삼신(三身)을 모두 갖추었네/ 이제 이 날개로 그대의 몸이 완성되었네.’

즉, 〈법화경〉의 문자 그 자체가 날개가 되어 서방정토로 날아갈 수 있었다는 것이다.

정각원 아미타불의 양어깨 너머로 영산회상도라는 날개가 펼쳐진 이 상단이 나에게는 〈법화경〉을 전수한 승연 스님의 행지(行持)로 ‘결정화’되는 것이다. 불립문자라지만 나에게는 법화문자 그 자체가 화두이다.