[봉축특집] 태초의 성보, 가사

-한국불교 가사의 전래와 변천

통으로 된 천 형태서 점차 변화 거듭

고급 소재 가사공양 기록 다수 확인

법계 따른 차등, 고려시대 두드러져

가사는 ‘삼의일발(三衣一鉢)’이라는 표현에서 확인할 수 있듯이 부처님 당시 세 벌이면 충분한 것으로 봤다. 5조로 이뤄진 안타회는 일상생활에 사용되는 옷이며, 7조인 울다라승은 공양·예배·포살 등을 할 때 입는 것으로 겉가사라고도 한다. 승가리는 왕궁에 갈 때나 법상에서 법문할 때, 걸식할 때 입는 것으로 하품(9·11·13조)과 중품(15·17·19조), 상품(21·23·25조)으로 나뉜다.

가사는 불교의 성립과 교단 발전에 따라 탄생했지만 불교가 전 세계로 전파되면서 각 나라의 기후나 문화에 따라 복식에서 차이가 생겼다. 인도 마투라와 간다라 지역에서 출토된 불상과 벽화에선 모두 통으로 된 천 형태의 가사를 확인할 수 있다. 소재의 차이는 있지만 당시 인도의 평상복을 반영한 것으로 보인다. 이 같은 가사 형태는 실크로드를 거쳐 중국으로 불교가 전해지며 일부 변용돼 평상복보다는 ‘예(禮)’의 가치를 중시하게 됐다.

한국사에 기록된 가사

그렇다면 한국불교 가사의 역사는 언제 어떻게 시작됐을까. 안타깝게도 국내 연구논문 가운데 한국의 가사 전래와 변천을 망라한 것은 극히 드물다. 현전하는 유물가사도 모두 조선중기 이후의 것인 탓에 많은 연구가 조선시대를 중심으로 가사를 다루고 있다. 특정 국사·대종사의 유물가사 연구, 불교학적 관점에서 바라본 가사의 의미, 특정 종단의 가사 등을 짚은 논문은 많은 데 비해 불교가 공인된 삼국시대부터 억불숭유로 대변되는 조선시대까지 전 세기에 걸친 가사연구 자료는 찾아보기 어렵다. 지난해 단국대 대학원 전통의상학과에서 ‘한국 가사의 유형 분석 및 구성법 연구’라는 주제로 박사학위를 받은 이순학 한국전통복식공예연구소장의 학위논문이 거의 유일하다. 전통가사를 직접 재현하는 예술인으로서 선행연구를 참고하고 17년의 세월을 담아 쓴 이 논문의 내용을 저자에게 직접 듣고 정리했다. 여기에 더해 2005년 대원사에서 펴낸 <한국의 가사>도 참고했다.

국내 문헌에서 가사의 유형이 처음으로 언급되는 것은 <삼국사기>에 ‘삭발하고 이상한 옷을 입었다(童頭異服)’는 기록이다. 법흥왕 15년(528), 불교를 일으키고자 한 법흥왕이 신하들을 불러들여 이차돈과 대화할 때 신하들이 불교를 조롱하던 말이다. 이차돈의 순교 당시다. 이후 806년(애장왕 7) ‘금이금수위불사(禁以錦繡爲佛事)’라는 표현에서 고급 재료의 가사가 승려에게 공양된 가능성을 엿볼 수 있다.

고려시대에 이르러서는 공민왕이 봉은사에서 보우 대사의 설법을 들은 뒤 ‘수가사’를 시주하고, 1134년(인종 12) 묘청에게 ‘삼중대통지누각원사(三重大統知漏刻院事)’라는 직함을 내리며 자색의 가사를 전했다는 기록도 확인된다. 이 밖에도 다양한 금석문과 문집에서 가사에 대한 여러 이름과 색상, 소재를 유추할 수 있는 표현들이 나온다.

조선시대엔 가사의 재료가 다양했던 만큼 외형상 표현방법도 화려했던 것으로 보인다. 1439년(세종 21) 불교의 폐단을 상소하는 글에서 승려의 법의를 주옥과 금수로 만드는 것이 괴이한 일이라고 했다. 보석과 화려한 직물에 자수를 놓는 표현방법이 성행했을 것으로 추정된다. 이 같은 양상은 ‘만수가사(滿繡袈裟)’ 즉 자수를 가득 놓은 가사라는 명칭에서도 확인되며, 화려함을 나타내는 표현방법에는 ‘화채가사(華彩袈裟)’도 있다.

불교미술로 본 시대별 가사

삼국 가운데 가장 먼저 불교가 전래된 곳은 고구려다. 고구려의 법의는 쌍영총과 무용총 등의 벽화에서 당시를 짐작할 수 있다. 5~6세기경의 것으로 추정되는 쌍영총 벽화 중의 주실동벽 인물행렬도에는 스님이 석장(지팡이)을 쥐고 편단우견(偏袒右肩, 오른쪽 어깨를 드러내는 형태)으로 홍색과 청색으로 채색된 대가사를 수한 모습이 보인다.

백제는 스님의 의복에 관계되는 유적이나 유물이 없어 당시 상황을 알기 어렵다. 다만 당시 유물로 추정되는 금동승상을 보면 맨몸에 조수가 없는 가사를 편단우견으로 걸치고 있다. 이는 백제의 스님이 가사를 수한 모습을 재현했다기보다 본래 의미에 충실하면서 인도식 가사를 재현했을 가능성이 있다. 이처럼 삼국시대 가사는 통견과 편단우견이 모두 있으며 끈이나 매듭 등을 이용해 묶어 인도의 가사와는 확실한 차이가 있다.

고려시대는 법계에 따라 차등을 두고 가사를 구분해 착용했다. 사미비구는 어려서부터 출가한 비구승으로 첩상이 없는 괴색 포의를 입고 계율이 높아지면 비로소 자복으로 바꿔 차례에 따라 납의를 입었다. 당시에는 고려 특산의 직물인 마납(磨衲)을 최고로 여겼다고 한다.

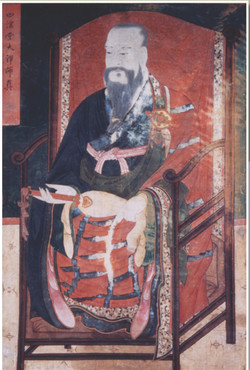

중국 송나라 서긍(徐兢)이 1123년(인종 1) 고려 송도에 사신으로 왔다가 보고 들은 것을 기록한 책인 <선화봉사고려도경>에 가사에 대한 기술이 전해진다. 제18권에 의하면 왕사나 국사는 산수납가사와 긴 소매의 편삼, 금발차를 착용하고, 아래에는 자상을 입고 검은 가죽에 방울이 달린 신발을 신었다. 방울 달린 신발은 스님들이 걸어 다닐 때 신분을 알림으로써 여러 가지 유혹에서 벗어날 수 있는 역할을 했다. 이 같은 모습은 고려시대 고승들의 진영에서 확인된다.

조선시대는 외적으로는 불교가 사양의 길을 걸었지만, 오랫동안 민중 속에 깊이 박혀 있던 사상적인 측면은 내적으로 더 견고해지는 계기가 됐다. 이 시대 가사에는 고려시대와 달리 법계에 의한 차등이 뚜렷하게 나타나지 않는다.

조선시대 가사는 치수에 관계없이 단일색 가사로서 고려의 수가사에 비해 문양이 다양하게 발달된 것이 특징이다. 가사의 형태는 홑가사와 겹가사로 구분되며, 부착물은 일(日)자와 월(月)자의 수판이 방형에서 원형으로 바뀐다. 일은 삼족오(다리 셋 까마귀)가 이족오로 표현된 경우도 있다. 착장 방법은 끈이 장식적인 면에 치중해 두세 가지 색으로 돼 있다. 특히 녹·홍·자·황·청색 등의 오정색이나 간색을 사용했다. 유물로는 서산·사명·벽암 대사 등의 가사가 전해진다.