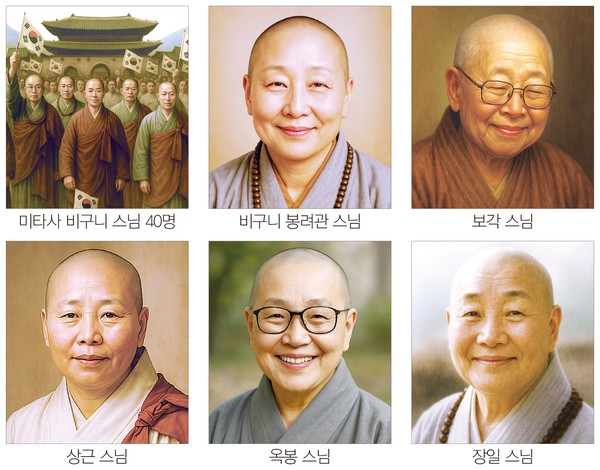

AI로 되살린 스님 독립운동가

② 비구니 스님들과 독립운동

일본제국이 대한제국에 반강제적으로 제공한 차관 1300만원을 국민이 갚자고 한 국채보상운동(1907). ‘담배 끊기’를 통해 3개월 내 국채 상황을 목표로 한 이 때, 여자는 이 나라 백성이 아니냐며 전국 ‘부인회’를 중심으로 여성도 당당히 국난극복에 참여할 의사를 밝혔다. 의식의 변화는 세속 여성들에게만 있었던 것이 아니다. 비구니 스님들도 같은 마음에서 독립운동에 적극 참여했다. 당시 스님들은 정치와 사회영역에서 배제됐고, 비구니 스님의 경우 차별과 배제는 더 심했다. 그럼에도 국민의 일원으로서 사회문제 해결에 적극적으로 참여한 비구니 스님들의 독립운동을 살펴본다. 이번 AI이미지는 암울한 현실에서도 희망을 잃지 않았던 비구니 스님들의 모습을 표현하고자 웃는 모습으로 복원했다. 편집자주

1. 국채보상운동과 옥수동 미타사 비구니 스님 40명

1907년 3월 3일 불교연구회 주도로 불교계도 국채보상운동에 동참하기로 결의했다. 승단의 국채보상운동에 먼저 참여한 사람들은 비구 스님이 아니라 비구니 스님들이었다. 1907년 3월 14일자 ‘대한매일신보’ 등에 따르면 40명의 서울 옥수동 미타사 비구니 스님들이 국채보상운동에 동참했다. 당시 서울 비구니 스님들이 잘 단합돼 있고 사회참여에도 적극적이었음을 알 수 있다. 비구니 스님들의 국채보상운동은 단순한 구국의식을 넘어 성과 신분의 평등을 향한 근대의식의 발현으로 보인다는 점에서 의미가 깊다.

2. 제주 봉려관 스님의 항일운동

제주 불교를 중흥시킨 비구니 봉려관 스님(蓬慮觀, 1865~1938)의 활동 시기는 개항 전후부터 일제강점기에 걸쳐 있다. 스님의 항일운동은 군자금 조달뿐만 아니라 항일인사들에게 의식주와 은신처를 제공하는 방식이었다. 초기에는 불사를 가장한 탁발을 통해 군자금을 조달했다. 제주불교가 자리를 잡게 되자 모인 액수가 늘어났고 이렇게 모인 군자금은 육지에까지 전달됐다. 생전 봉려관 스님의 활약상은 사회적 관심의 대상이었으므로 언론에서 자주 조명됐지만 스님의 입적에 대해서는 이상하리만큼 조용했던 점은 스님이 항일운동을 했기 때문임을 역으로 증명하는 것이라 볼 수 있다.

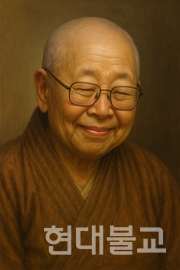

3. 임시정부서 활약한 보각 스님

보각(寶覺, 1904~2006) 스님은 이화여전 영문과 재학 당시 유관순(1902~1920)과 기숙사 룸메이트를 지내며 함께 나라 없는 설움을 토로하다 태극기를 만들어 기숙사 친구들에게 독립의 중요성을 일깨우자고 의기투합한 것으로 알려졌다. 태극기를 36개 기숙사 방문에 몰래 붙이기도 했다. 고향 청양에서도 태극기를 만들어 만세운동을 준비하다 발각돼 경찰서로 끌려가 곤욕을 당했다. 중국 임시정부에서 독립운동을 도왔고 해방 후에는 김구 선생을 2년간 보좌했다. 마야부인회를 결성해 재가불자여성의 활동을 촉진시켰으며 정화운동에도 참여해 재가자로서 공헌하다 1958년 출가해 하남에 통일정사를 창건하고 평생을 민족통일을 염원하며 살았다.

4. 독립군자금 모아 준 청룡사 상근 스님

서울 동대문 청룡사 상근(祥根, 1872~1951) 스님은 민족 대표 33인 중 불교계 대표인 한용운, 백용성, 백초월 스님 등 여러 스님을 받들어 독립운동에 숨은 역할을 했다.

스님은 1894년부터 금강산 장안사 영원암, 유점사 반야암 등에서 정진했다. 1918년까지 치열히 정진한 스님은 청룡사로 돌아온 다음 해 3·1운동이 일어나자 독립군 지원 자금을 마련하는 데 매진했다. 봉려관 스님과도 가깝게 지내며 바다를 가로질러 제주와 금강산에서 함께 독립운동에 참여하며 자금을 모으고 운반하는 데 많은 활약을 한 것으로 추정된다. 관련 인물들이 모두 입적하면서 상세한 내용을 알수 없어 안타까움을 더한다.

5. 독립운동가 옥바라지 한 옥봉 스님

옥봉(玉峰, 1913~2010) 스님은 저명한 묵죽화가로 1931년 18세때 금강산인 일주 김진우(1883~1950)의 제자가 돼 그림을 배우던 중 스승과 함께 독립운동에 뛰어들었다. 19세 때 일주 선생의 명에 따라 서대문 형무소에 수감된 안창호 선생의 옥바라지를 하면서 만해 스님을 비롯해 여운형, 홍명희 선생 등의 연락책과 김정호, 서정관 씨 등의 자금 조달책을 맡는 등 독립운동에 적극 가담했다. 연락 임무를 띠고 만주로 가다 남양에서 일본 경찰에 연행돼 1개월간 옥고를 치르기도 했다.

애국지사들을 도와 피와 투쟁으로 얻은 조국 광복이 결국 좌우의 이념 갈등으로 동족상잔의 비극으로 치닫는 것을 보며 인생무상을 느낀 스님은 결국 붓을 놓고 42세에 늦깎이 출가를 결심해 1954년 동학사 미타암에서 삭발 염의했다.

6. 독립운동 참여 가족 잃고 출가한 장일 스님

동화사 내원암 장일(長一, 1916~1997) 스님은 부친이 독립운동가였다. 스님이 2살 때부터 부친은 독립운동 거점 확보를 위해 대구에서 황해도로 피난을 가 많은 수난을 겪었다. 스님은 7세의 어린 나이에 비밀 서류를 전해 주는 ‘꼬마 스파이’ 노릇을 하면서 나라 잃은 아픔을 절실히 느꼈고 조국에 대한 애국심이 싹트기 시작했다. 17~18세에는 오빠들을 따라 독립운동을 돕다가 경찰서에 끌려가 고문을 당하기도 했다. 23세였던 1939년, 오빠들이 독립운동을 위해 모두 러시아로 망명한 후 돌아오지 않자 나라 잃은 백성의 설움을 뼈저리게 느끼고 서산 대사나 사명 대사 같이 나라를 구하겠다는 원대한 뜻을 품고 출가의 길에 올랐다. 스님은 출가 후 오직 참선을 통해 깨치겠다는 일념으로 철저한 기도와 수행을 했고 정화운동에도 크게 기여했다.