의빈 권씨의 불사

의빈 권씨 왕실 불교 신앙 대표 인물

태종 승하에 신빈 신씨와 비구니 돼

당시 궁중에 비구니 왕래 활약 기록

세종의 비호로 왕실 여성 불사 참여

“나라에서 행하는 불사는 내가 이미 파(罷)하였으나, 궁중의 부녀들이 그 아들의 수(壽)를 연장하기를 바라서, 사재(私財)를 써서 혹은 예참(禮懺)을 베풀고 혹은 수륙재를 행하니, 금하고자 하나 금하지 못한다.”

(<태종실록> 권1, 태종 1년 1월 17일 정축).

조선의 3대 임금인 태종(太宗, 1367~1422, 재위 1400~1418)은 시독(侍讀, 경연에서 경서를 읽고 강론하는 역할을 담당한 정5품 관직) 김과(金科)에게 위와 같이 고충을 피력했다. 태종 즉위 원년, 즉 1401년 1월의 일이니 조선이 건국한 지 불과 10년도 채 되지 않은 시점이다. 불교를 강력히 통제하려 했으나 개인적인 발원을 위해, 때로는 왕실의 안녕을 위해 불사(佛事)를 거행한 여성들을 차마 막지 못했던 임금의 고뇌를 여기서 읽을 수 있다.

나라님도 막지 못한 불심

사재를 사용해 예참을 베풀고 수륙재를 행하며 때로는 불상과 불화 조성을 발원했던 궁중의 부녀들 중에는 태종의 후궁들이 있었다. 그중 의빈 권씨(懿嬪 權氏, 1384~1468)는 이 시기 왕실 여성들의 불교 신앙과 불사를 대변하는 대표적 인물이다. 의빈 권씨는 1402년(태종 2)에 태종이 후궁 제도를 공식적으로 마련한 후 처음으로 맞이한 최초의 간택 후궁이다. 그녀는 1402년(태종 2) 4월 입궁한 지 한 달여 만에 정의 궁주(貞懿宮主)로 봉해졌고, 1422년(세종 4) 2월에는 의빈으로 책봉됐다. 태종과의 사이에서 정혜 옹주(貞惠翁主, ?~1424)로 봉해진 딸을 하나 두었다.

1422년(세종 4) 5월 10일 태종이 승하하자, 의빈 권씨는 신빈 신씨(信嬪辛氏, 1377~1435)와 함께 머리를 깎고 비구니가 됐다. 이는 세종의 허락도 없이 벌어진 일이기에 신료들의 비판을 받았다. 태종의 후궁들은 서로 경쟁적으로 머리를 깎고 염불하는 기구를 준비해 아침저녁으로 불법을 행했다. 태종이 억불정책을 시행했음에도 그의 후궁들은 부처의 힘을 빌려 선왕의 명복을 빈 것이다. 이들의 불사는 임금인 세종이 금할 수 없었다고 한다. 1424년(세종 6)에는 하나뿐인 딸 정혜 옹주가 세상을 떠났다. 이후 의빈 권씨는 세종의 여섯째 아들 금성대군 이유(錦城大君 李瑜, 1426~1457)를 맡아 길렀다.

의빈 권씨는 이후로도 오랫동안 수행자의 삶을 살았던 것으로 보인다. 1441년(세종 23) 정인지(鄭麟趾, 1396~1478)가 불법을 숭상하는 것에 대해 우려와 실망을 표명하며 세종에게 올린 상소에 그녀의 이름이 등장한다. 이에 의하면, 의빈 권씨는 구(丘)씨 성의 비구니에게 귀의해 태종이 붕어한 직후 출가한 것으로 짐작된다. 당시 궁중에 비구니들이 왕래해 설법하고, 왕실 여성을 출가로 이끌 만큼 활약했다는 것을 알려주는 대목이다.

정인지는 상소에서 의빈 권씨가 옛 모습으로 돌아오게 하여 궁중의 질서를 바로잡아달라고 세종에게 청했다. 그러나 세종은 “나는 이미 양(梁) 무제(武帝)가 되었다”며 이를 단호하게 물리치고, 억불을 요구하는 신료들의 청을 윤허하지 않았다. 즉, 세종은 숭불 정책을 펼쳐 ‘황제 보살’이라고까지 불렸던 양 무제로 자처하면서까지 숭불 의지를 강력히 표명한 것이다.

이 같은 국왕의 적극적인 비호는 의빈 권씨를 비롯한 당대의 왕실 여성들이 불교를 신앙하고 불사에 참여할 수 있는 분위기를 마련해 주었다. 이는 세종이 승하하던 날 저녁 10여 명의 후궁들이 머리를 깎고 여승이 되었다는 기록에서도 살펴볼 수 있다. 이들은 각궁의 자수(刺繡)에 능한 사람을 내전(內殿)에 모아서 부처를 수놓게 하고, 밖에서 공장(工匠)을 모아서 불상(佛像)을 만들게 하며, 스님들로 하여금 그 일을 주관하게 했다. 억불을 표방했으나 숭불을 지속했던 조선 전기 궁중불교의 내밀한 모습이다. 이 시기 불교미술이 융성할 수 있었던 데에는 국왕의 묵인과 왕실 여성들의 적극적인 신앙이 있었다.

개인과 왕실의 안녕을 위하여

의빈 권씨가 개인적으로 거행한 초기의 불사로 충청남도 보령 금강암(金剛庵) 미륵전에 봉안된 석불좌상이 있다. 불상과 함께 비편(碑片)이 전해지고 있어 금강암의 중건과 불상의 조성에 대한 귀중한 정보를 알 수 있다. 비문에 의하면, 1412년(태종 12) 의빈 권씨는 무학 대사의 제자인 영암(玲岩) 비구의 청에 응해 권홍(權弘, 1360~1446)과 옹주 이씨와 함께 보령 금강암의 중건을 후원했고, 이때 질 좋은 청석(靑石)으로 미륵상을 조성하게 했다. 권홍은 곧 의빈 권씨의 아버지이며, 옹주 이씨는 아직 작호를 받지 못한 어린 나이의 정혜 옹주로 생각된다.

비문에 ‘원당주(願堂主)’로 이름을 올린 데에서 알 수 있듯, 금강암은 곧 그녀가 피로 이어진 친정 가족들과 딸 정혜 옹주를 위해 기도를 올리는 사적인 차원의 원당이었다. 입궁한 지 10년이 되던 해, 그녀는 무엇을 빌었던 것일까. 슬하에 딸 하나만 두었던 당시의 상황을 고려하면, 궁내에서 더 확고한 지위를 확립할 수 있는 왕자의 출산을 빌었을 가능성이 크다.

보령 금강암 석불좌상은 상대석과 하대석에 연판문이 새겨진 타원형 삼단대좌 위에 안치돼 있다. 머리 위에는 원형의 보개(寶蓋)를 쓰고 있으며, 그 위에는 별도의 돌로 만들어진 커다란 보주가 올려져 있다. 긴 타원형의 얼굴, 통통한 볼과 작은 입에서 조선 전기 불상의 표현 양식을 엿볼 수 있다. 복부 앞에 포갠 양손에는 용화(龍華)로 생각되는 꽃봉오리를 받쳐 들었다. 이 같은 수인이나 비편에 언급된 ‘미륵’을 종합할 때, 보령 금강암 석불좌상은 미륵불로 추정된다.

의빈 권씨가 이끈 가장 주요한 불사로 1458년(세조 4) 완성된 영주 흑석사 목조아미타여래삼존상을 들 수 있다. 1992년 불상 안에서 다양한 복장물과 복장 기록이 발견돼 불상의 조성 경위, 시주자, 조성 시기 등이 명확히 밝혀졌다.

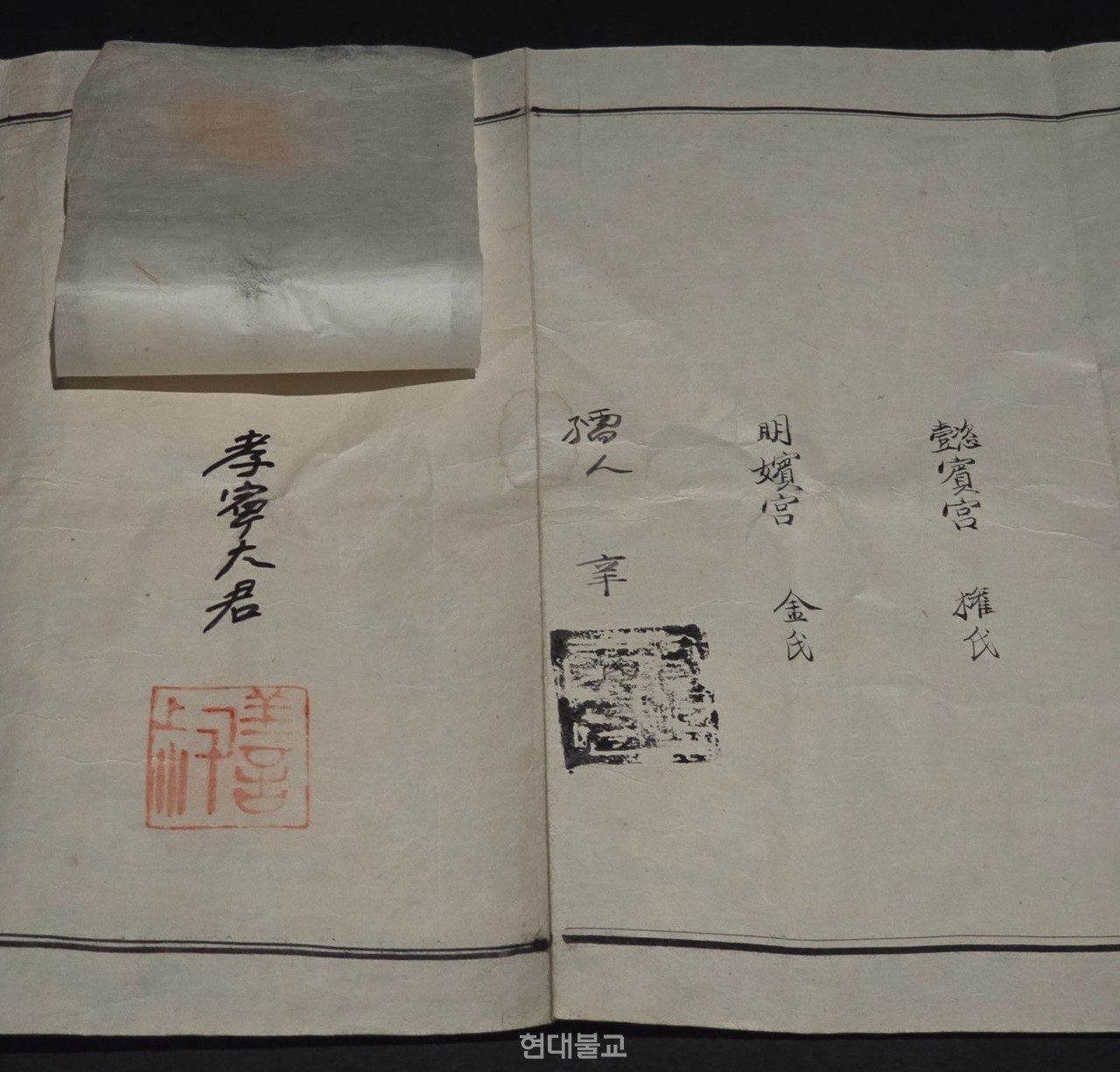

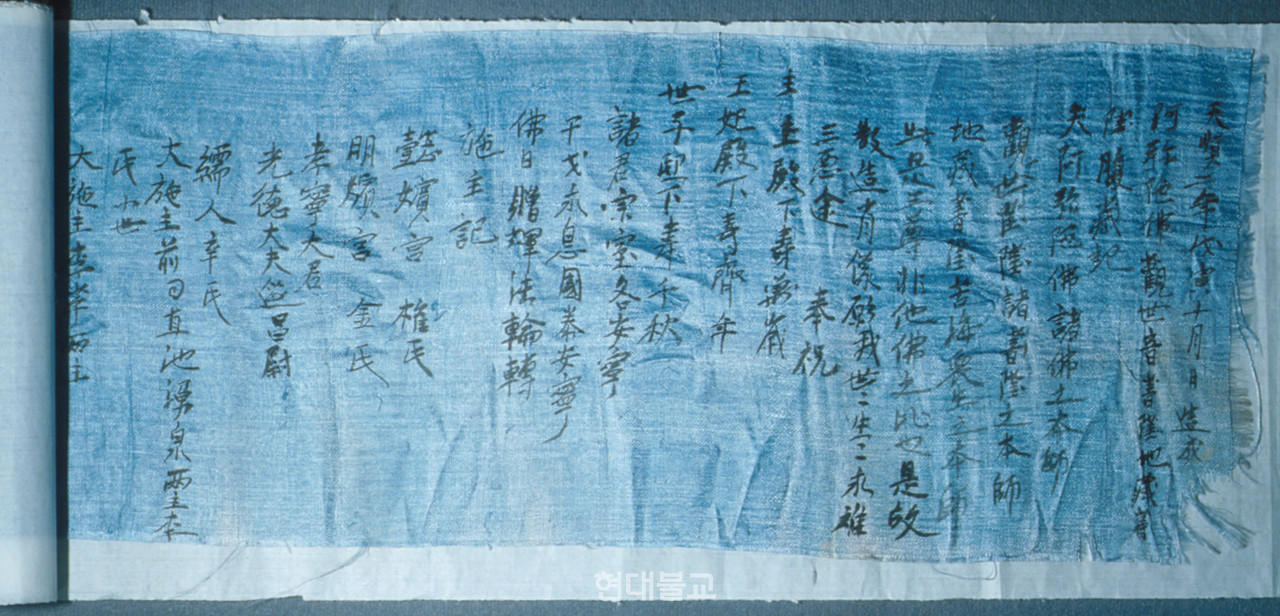

복장에서는 1457년(세조 3) 2월 작성된 ‘정암산 법천사 당주 미타삼존 원성제연 보권문(井巖山法泉寺堂主彌陀三尊願成諸緣普勸文, 이하 보권문)’과 이듬해인 1458년(세조 4) 10월 작성된 ‘아미타삼존불 복장기(이하 복장기)’, 모두 2점의 발원문이 발견됐다. 이를 통해 이 불상이 본래는 정암산 복천사에 봉안하기 위해 조성된 아미타불, 관음보살, 지장보살의 삼존 중 본존이었음을 알 수 있다.

의빈궁 권씨라는 이름은 보권문에 첫 번째로 등장한다. 그 아래로 명빈궁 김씨, 유인 신씨(孺人 辛氏), 효령 대군(孝寧大君), 이호(李)의 이름이 열거돼 있다. 마찬가지로 복장기에도 의빈궁 권씨가 첫 번째 시주자로 이름을 올렸다. 그 아래로 명빈궁 김씨, 효령 대군, 광덕대부 연창위(光德大夫 延昌尉), 유인 신씨, 지용천(池湧泉), 이호를 비롯한 많은 동참 시주자들의 이름이 이어진다.

발원문에 이름이 열거된 순서를 고려할 때, 의빈 권씨는 이 불사를 주도한 핵심 인물로 판단된다. 이 외에 발원문 앞쪽에 이름을 올린 이들은 태종대에서 세조대에 이르는 시기에 활약한 대표적인 왕실의 불자들이다. 예컨대, 명빈 김씨는 의빈 권씨와 마찬가지로 간택을 통해 입궁한 태종의 후궁이자 독실한 불자였다. 태종의 둘째 아들인 효령 대군은 당대 종실의 최고 어른이었고, 수많은 불사를 이끌며 조선 전기 불교계의 발전에 크게 기여했다. 연창위 안맹담(安孟聃, 1415~1462)은 세종의 둘째 딸 정의 공주(貞懿公主, 1415~1477)와 혼인했으며, 부인과 함께 불교 신앙을 실천했던 인물이기도 하다.

법천사에 아미타삼존불 조성 불사가 진행됐던 1457년 2월에서 1458년 10월에 걸친 시간은 극도의 정치적 혼란기였다. 1455년 6월 세조가 즉위하며 단종(端宗, 1441~1457)이 폐위됐고, 실패로 돌아간 1456년의 단종 복위 운동은 많은 신료들과 왕실 구성원들이 숙청되는 결과를 낳았다. 이때 희생된 이들 중에는 의빈 권씨가 양육했던 금성 대군(錦城大君, 1426~1457)과 그녀가 말년에 몸을 의탁했던 혜빈 양씨(惠嬪 梁氏, ?~1455)도 있었다.

혜빈 양씨는 어머니를 일찍 여읜 단종과 경혜 공주를 맡아 보살폈고, 세종의 사후에는 비구니가 되어 선왕의 명복을 빌었다. 이 같은 혜빈 양씨의 삶의 경로는 역시 손자뻘인 금성 대군을 양육하고, 태종의 사후에 비구니가 되어 불사에 매진했던 의빈 권씨와도 공통점이 많다.

정쟁으로 인한 사회적 불안을 맞닥뜨렸던 왕실의 구성원들은 이 불사를 통해 왕실과 국가의 안녕을 되찾고자 빌었을 것이다. 비록 불상 조성을 발원한 시점인 1457년에는 혜빈 양씨를 제외한 이들은 생존해 있었으나 불상이 완성된 1458년에는 금성 대군도 단종도 이미 사사(賜死)된 이후였다. 이에 따라 발원의 의미도 처음과는 조금 달라졌을지도 모른다. 완성된 불상 앞에서, 의빈 권씨를 비롯한 왕실의 구성원들은 먼저 간 이들의 극락왕생을 빌었을 것이다.

▶한줄 요약

세종은 의빈 권씨를 비롯한 당대의 왕실 여성들이 불교를 신앙하고 불사에 참여할 수 있는 분위기를 마련해 주었다. 억불을 표방했으나 숭불을 지속했던 조선 전기 궁중불교의 내밀한 모습은 여러 기록에서 살필 수 있다.