억불시대, 조선왕궁 지킨 ‘불심’의 공간

경복궁 문소전 내불당 경찬회 기록돼

궁중숭불도, 내불당 추정 불전 그려져

두건 쓰고 장삼·가사 수한 인물 담아

비구니 등 여성 왕실 사찰 운영 암시

성리학을 기치로 건국된 조선에서 살았던 많은 사람들은 여전히 부처에게 기원하고 부처의 나라에 다시 태어나기를 꿈꿨다. 조선을 세운 태조(太祖) 이성계(李成桂, 재위 1392~1398)야말로 이를 제일 잘 보여주는 인물일 것이다. 태조는 1394년 한양부로 천도(遷都)를 단행했다. 새 수도에는 유교적 이념을 바탕으로 종묘와 궁궐, 성곽 등을 건설하는 한편, 부처에게 왕실의 복을 비는 크고 작은 원찰(願刹)을 건립하도록 했다. 왕실 원찰은 수도의 건설을 기획하고 추진했던 성리학자 신료들의 구상에는 없었던 불교 공간이었지만, 궁궐 안에는 불당(佛堂)이 건립되었다. ‘내원당(內願堂)’ 혹은 ‘내불당(內佛堂)’이라 지칭되었던 이 불교 시설은 사찰보다는 규모가 작지만, 궐내에서 국왕과 왕실을 위해 불사를 거행하는 중요한 공간이었다.

조선 궁궐 안의 절, 내원당(內願堂)

국초에 건립된 내원당의 위치나 연혁에 대해 사료에서 구체적으로 찾아보기 어렵다. 다만 〈태조실록〉 권9, 태조 5년(1396) 1월 24일(계미) 기사에 “(임금이) 화공에게 분부하여 부처를 그려서 새 궁에 안치하고 불사를 일으키게 하였다.”라는 내용이 있어 학계의 주목을 받았다.

비록 ‘내원당’이나 ‘내불당’이란 이름은 나오지 않지만, 새 궁 안에 부처를 안치했다는 것 자체가 곧 불당을 설치했다는 뜻으로 해석할 수 있기 때문이다.

태조의 양위로 조선의 제2대 국왕으로 등극한 정종(定宗, 재위 1398~1400)은 1399년에 개경으로 천도를 단행했다. 정종이 즉위한 지 겨우 2년 만에 양위하면서 태종(太宗, 재위 1400~1418)은 개경의 수창궁에서 왕위에 오르게 되었다. 태종은 1404년 한양으로의 환도(還都)를 전격적으로 결정했고, 한양에 이궁(離宮, 정궁 외의 별궁)을 세울 것을 명했다.

1405년 가을 한양으로 환도한 태종은 정궁인 경복궁이 아니라 이궁인 창덕궁(昌德宮)으로 들어갔다. 사료에 내원당에 대한 직접적 언급이 보이는 것은 바로 이 무렵의 일이다. 태종은 1406년 8월 창덕궁 북쪽에 인소전(仁昭殿, 1408년 문소전(文昭殿)으로 개칭)을 설치해 신의왕후 한씨(神懿王后 韓氏, 1337~1391)의 영정을 안치하고, 그 부속으로 불당을 창건했다.

창덕궁의 문소전 불당은 명실공히 조선 초기 국왕을 위시한 왕실 사람들을 위한 신앙 공간이었다. 예컨대, 세종(世宗, 재위 1418~1450)은 1419년 태조가 흥천사 석탑 안에 두었던 불사리 등을 내불당에 옮겨 두었고, 각 도 사찰의 승인(僧人)들이 헌상하는 불사리와 불골을 여기에 모셔 두었다. 세종은 1423년, 신녕궁주 신씨(愼寧宮主 辛氏, 1377~1435)가 부왕인 태종의 명복을 빌려 하자 내불당에서 황금으로 경전을 베껴 쓰도록 했다.

그런데 세종의 호불(好佛)은 점차 변화된 양상을 보인다. 세종은 1432년 11월 경복궁에 진영 대신 신주를 봉안하는 원묘(原廟)로 문소전을 새로이 건립했고, 1433년에는 창덕궁 문소전의 불당을 폐지하고 불상 등은 도성 안 흥천사(興天寺)로 옮기게 했다.

그러나 세종은 재위 후반인 1448년 7월에 이르러 기존 태도를 번복하고 경복궁 문소전 서북쪽에 내불당을 다시금 건립하고자 했다. 이때 신하들이 궁궐 안에 절을 짓는 것을 극심히 반대하자 결국 궁성 백 보 밖에 내불당을 지어 낙성했다고 한다. 1448년 12월 5일의 일이다. 경복궁 문소전의 내불당은 연산군(燕山君, 재위 1495~1506)이 도성 내 사찰들을 철거한 1504년까지 존속했던 것으로 보인다.

세종이 경복궁 문소전 내불당의 낙성을 축하하며 무려 닷새에 걸쳐 베푼 경찬회(慶讚會)에 관한 기록에서 그 화려함을 엿볼 수 있다. 〈세종실록〉 제122권, 세종 30년(1448) 12월 5일(정사)의 기사에는 다음과 같이 전한다.

“불당의 제도가 사치와 화려함이 지극하여 금과 구슬이 눈을 부시게 하고, 단청이 햇볕에 빛나며, 붉은 비단으로 재봉(裁縫)하여 기둥에 입혀서 주의(柱衣)라고 이름하여 더럽혀짐을 방지하고, 향나무를 새겨 산(山)을 만들고 금부처 세 구(軀)를 그 가운데 안치하였으니, 그 금부처는 안평대군이 일찍이 성녕대군 집에서 감독해 만든 것이다. 근장(近仗, 근위병)으로 하여금 관대(冠帶)를 갖추고 대가(大駕, 임금이 타던 수레)를 호위하는 의식과 같이 대내(大內, 대전의 안)에 메고 들어가게 하여, 친히 관람하신 뒤에 불당에 안치하였다.”

이에 덧붙여, 세종은 새롭게 악곡을 지어서 관악기와 현악기로 연주하게 하고 악기를 모두 새로 만든 연후에 공인(工人) 50명과 무동(舞童) 10명에게 미리 연습시키며 부처에게 공양하게 했다고 하니, 그 정성을 짐작하기 어렵지 않다. 세종은 이듬해 1월 18일에도 내불당에서 나흘에 걸쳐 거듭 경찬회를 베풀었다. 세종이 재건한 내불당은 군주가 불교적 효를 실천하는 공간이자, 살아 있는 왕실 가족의 안녕을 비는 장소이기도 했다. 세종은 1449년 11월에 세자의 구병(救病)을 위해 수양대군 등에게 명하여 내불당에서 약사재(藥師齋)를 행했고, 세자가 쾌차하자 같은 해 12월 내불당과 흥천사에서 보공재(報功齋)를 베풀었다고 한다.

궁중숭불도 속 불당과 여성의 신앙 공간

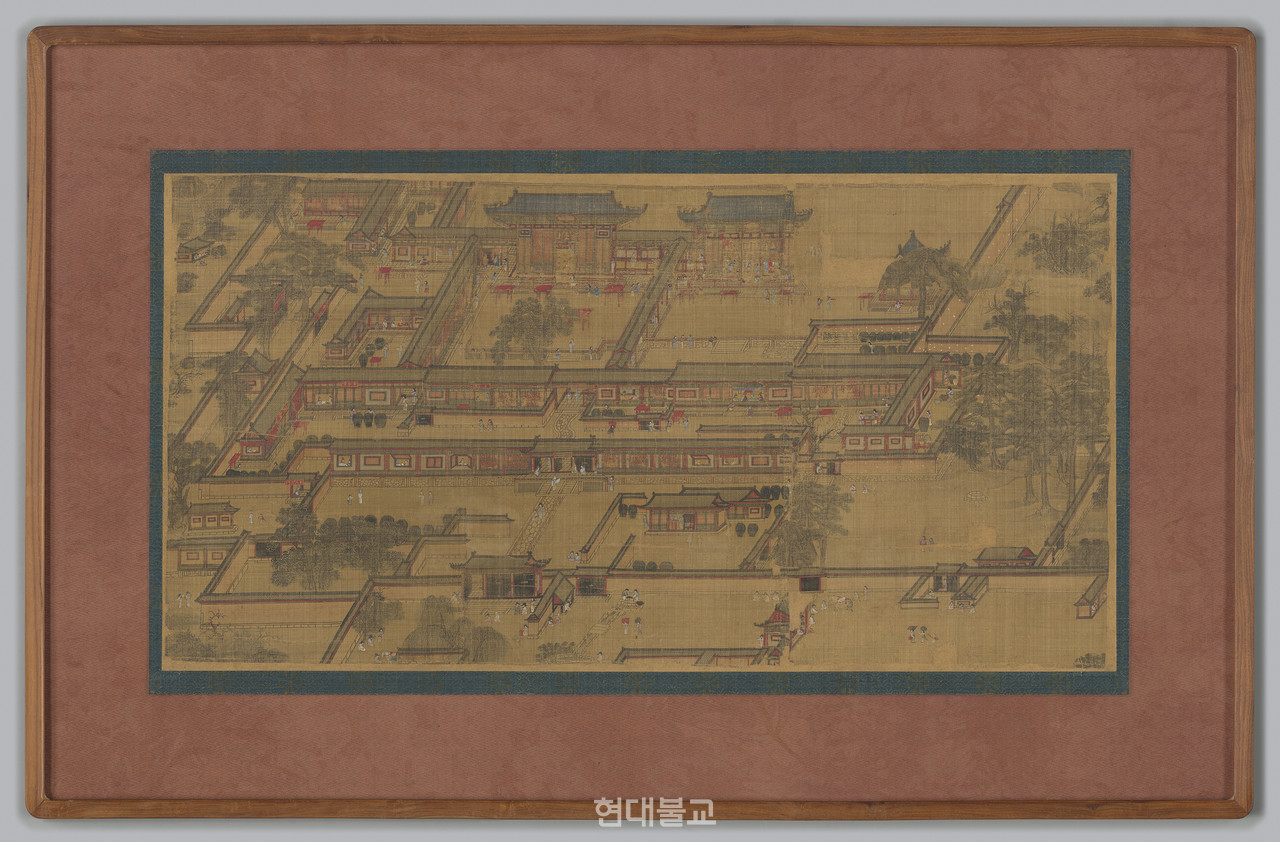

앞서 언급한 경복궁 문소전 내불당의 경찬회 기사 외에 내불당의 모습에 대해 알려 주는 기록은 좀처럼 찾기 어렵다. 그런데 이러한 공백을 메워 주는 귀중한 시각 자료로 흔히 ‘궁중숭불도(宮中崇佛圖)’라고 알려진 한 점의 그림이 있다. 이 작품의 내력에 대해서는 상세하지 않으나, 여러 폭을 연결한 병풍 중 세 폭에 걸쳐 묘사된 장면을 현재와 같은 형태로 잘라 액자로 표구했다고 알려져 있다.

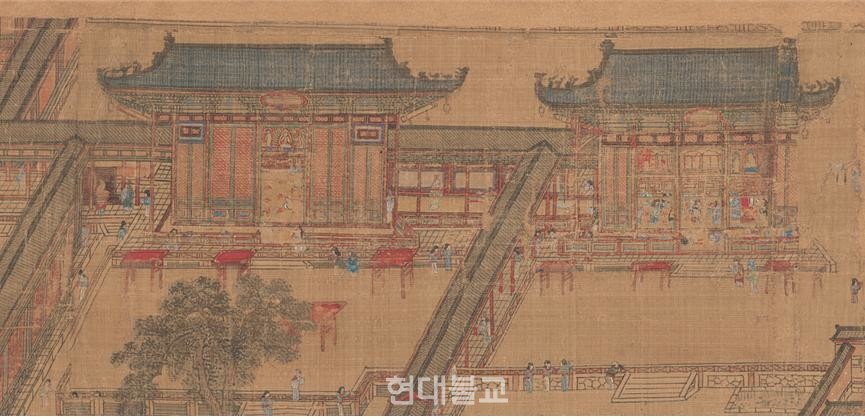

이 작품은 궁궐의 모습을 부감법으로 그린 궁궐도의 일부였을 것으로 추정된다. 그림 상단 중심부에는 청기와를 얹고 추녀마루를 잡상(雜像)으로 장식한 정면 5칸의 불전(佛殿)이 자리 잡고 있다. 조선 전기에 청기와의 주원료인 염초는 국가에서 관리하는 군수물자였다. 이 때문에 청기와의 원료 수급과 제조는 원활하지 못했다. 그 결과 청기와는 궁궐의 중요한 전각이나 왕실의 원찰, 중국과 관련이 깊은 건축물 등에 극히 제한적으로 사용됐다. 이로 보아 청기와로 이은 그림 속의 불전은 왕실의 후원을 받은 사찰, 나아가 궁궐 내에 건립된 내불당일 가능성이 있다.

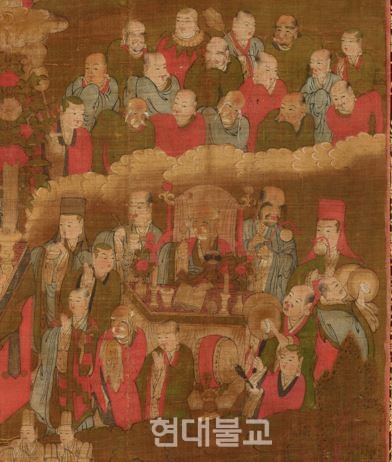

불전 어칸의 열린 문 사이로는 금빛을 내뿜는 삼존불상이 보인다. 수미단 위에는 결가부좌한 좌상이 안치돼 있고, 그 좌우로 보살입상이 모셔져 있다. 불전의 양옆으로 연결된 회랑에는 두건을 쓰고 장삼을 입은 위에 붉은 가사를 수한 인물들이 그려져 있다. 내불당의 주불전으로 짐작되는 이 건물 앞으로는 붉은색의 높은 탁자 4기가 놓여 있고, 그 옆으로 나무 한 그루가 서 있다. 불전 앞에는 머리를 틀어 올리고 긴 저고리를 입은 여성들이 두셋씩 짝을 지어 분주하게 오고 가는 모습이다.

오른쪽 회랑에 연결된 건물 안에는 높은 수미단 위로 감실(龕室) 4기와 삼존불상이 모셔져 있어 사당으로 짐작된다. 감실 안에는 먼저 세상을 떠난 왕실 가족의 신위가 모셔졌을 것이다. 불단 앞에는 회색 옷을 입고 머리에 두건을 쓴 여러 승인이 법고 소리에 맞춰 작법무(作法舞)를 올리는 모습이 그려져 있다. 이 건물의 앞에는 높은 탁자 4기가 묘사돼 있다.

이처럼 두건을 쓰고 가사를 수한 비슷한 차림새의 인물들이 그림 전체에 걸쳐 보인다. 흥미롭게도 두건은 조선 왕실의 발원으로 도갑사(道岬寺)에 봉안됐던 ‘관음삼십이응신도(觀音三十二應身圖)(1550년, 일본 지온인[知恩院] 소장)’에서도 볼 수 있듯이 비구니를 상징하는 차림새였다. ‘관음삼십이응신도’에는 비구니 도상 옆에 ‘비구니가 되어 득도한 이(比丘尼身得度者)’란 뜻의 글귀가 한자로 적혀 있어 이를 분명히 했다. 조선시대의 여러 감로도(甘露圖)에 등장하는 비구니 역시 두건을 쓴 모습으로 묘사된 경우가 많다. 이는 두건이 조선시대 불교 회화에서 여성 출가 수행자를 상징하는 주된 도상이었다는 점을 알려 준다.

다시 ‘궁중숭불도’로 돌아와 본다. 이 그림 속에 묘사된 전각들이 어느 시기의 내불당을 재현한 것인지는 명확히 가리기 어렵다.

다만 처마 밑에 묘사된 붉은 격자문 장식이나 여성들이 입은 긴 저고리가 1550년에 그려진 ‘호조낭관계회도(戶曹官契會圖)’에 보이는 그것과 유사하다. 이에 근거할 때, ‘궁중숭불도’는 16세기 중엽에 그려진 작품으로 추정된다.

그림 속에서 의례를 주관하는 이들이 두건을 쓰고 있고, 또 마당을 오고 가는 많은 이들이 여성이라는 점은 매우 주목된다. 이 점은 조선 전기에 비구니가 내불당과 같은 왕실 사찰의 법회를 주도했고, 이러한 사찰의 살림이 여성들에 의해 운영됐다는 점을 암시하기 때문이다. 나아가 그림 속에 묘사된 수많은 여성의 모습은 조선 전기 내불당이 비록 국왕에 의해 설치되고 존폐됐으나, 결국에는 왕실 여성들의 신앙 공간이자 불사의 현장이었다는 점을 보여준다.

▶한줄 요약

성리학을 기치로 건국된 조선의 궁궐 안에는 ‘내원당(內願堂)’ 혹은 ‘내불당(內佛堂)’으로 불린 불당(佛堂)이 건립됐다. 사찰보다는 규모가 작지만, 궐내에서 국왕과 왕실을 위해 불사를 거행하는 중요한 공간이었다.