구주와 변호사, 국기모독죄로

李 대통령, 우 국회의장 고발

‘진관사 태극기’ 배지 착용 이유

비판 나오자 ‘유물 복원’ 운운

보훈부 “3.1운동 사용된 태극기”

불탄 흔적 민족 항일 정신 상징

높이 평가돼 현재 ‘보물’로 지정

이재명 대통령이 취임 직후 계속 착용하고 있는 태극기 배지의 원본은 ‘진관사 태극기’다. 이 배지는 우원식 국회의장이 민주 민권 세상에서 대한민국의 정체성부터 명확해야 한다는 뜻에서 이 대통령에게 달아준 것이다.

이 같은 ‘진관사 태극기’ 배지에 대해 전 자유통일당 대선후보인 구주와 변호사가 이 대통령과 우 의장을 국기모독죄로 고발해 논란이 되고 있다.

구 변호사는 6월 8일 자신의 유튜브 채널 게시판에 “형법 105조의 국기모독죄에 딱 걸렸네요. 태극기를 손상, 오욕, 제거하는 국기모독죄는 5년 이하의 징역에 처해지는 중범죄”라고 적었다.

6월 9일에는 “이 대통령과 우 의장을 형사고발했다”면서도 ‘진관사 태극기’를 복원하지 않고 배지를 만들었다는 비판을 유튜브 게시판에 남겼다. 그는 “보통 유물을 복원할 때는 찢어진 부분, 훼손된 부분은 정상적인 형태로 다시 만드는 것이 상식입니다. 더욱이 국기라면 더더욱 그래야겠지요”라고 썼다.

하지만 사실상 진관사 태극기 배지로 이 대통령과 우 의장에게 형사적 책임을 묻기는 어려워 보인다. 형법 제105조(국기, 국장의 모독)는 “대한민국을 모욕할 목적으로 국기 또는 국장을 손상, 제거 또는 오욕”하면 처벌한다고 규정하고 있다.

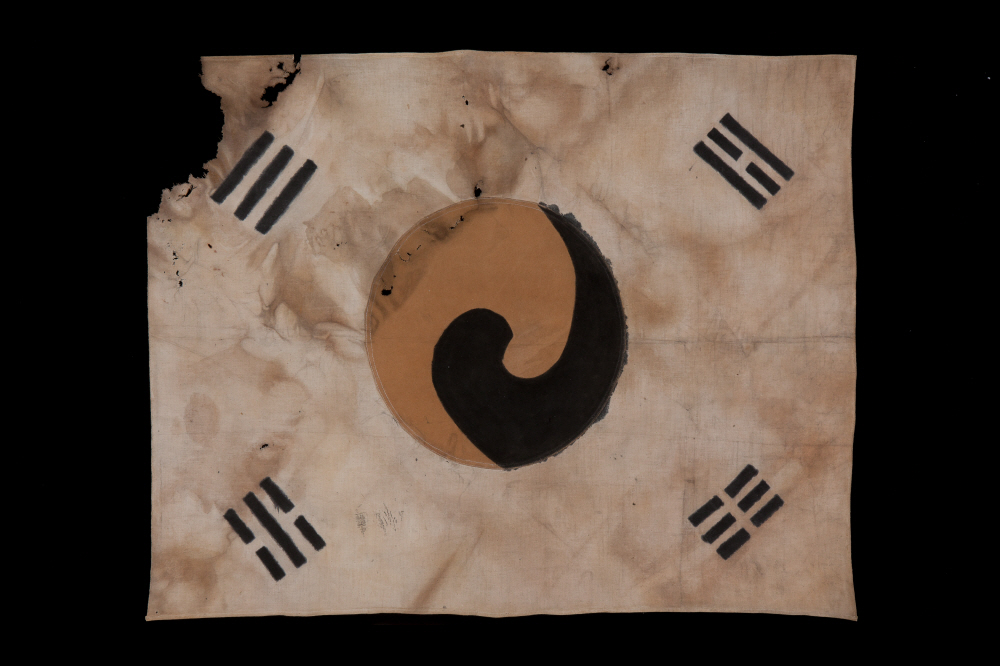

2009년 서울 은평구 진관사에서 발견된 당시 <조선독립신문> <독립신문> 등을 감싸고 있던 태극기는 이미 그때부터 왼쪽 모서리가 불에 타 있었기 때문에 이 대통령 등에게 모욕할 목적이 있었다고 보기 어렵다.

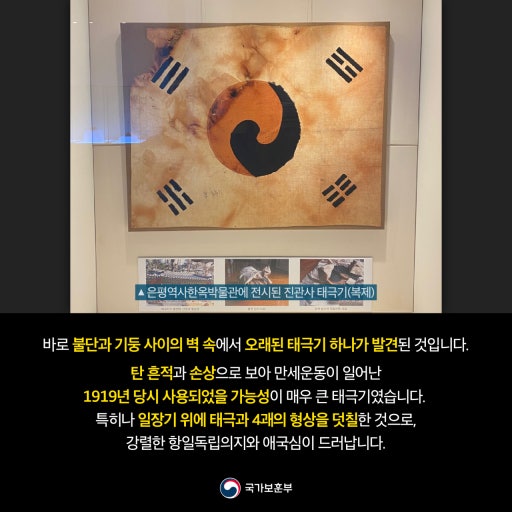

불에 탄 자국 역시 우리 민족의 항일 정신을 확인할 수 있는 중요한 역사적 흔적이다. 윤석열 정권 당시 처에서 부로 승격된 국가보훈부는 진관사 태극기의 불에 탄 자국에 대해 “탄 흔적과 손상으로 보아 만세운동이 일어난 1919년 당시 사용됐을 가능성이 매우 큰 태극기”라면서 “일장기 위에 태극과 4괘의 형상을 덧칠한 것으로 강렬한 항일독립의지와 애국심이 드러난다”고 설명한 바 있다.

구 변호사의 논리대로 라면 3·1운동의 항일 정신이 담긴 태극기의 불 탄 자국을 지우라는 꼴 밖에 되지 않는다.

이에 대해 국가유산청 문화유산감정위원을 역임했던 최선일 동북아불교미술연구소장은 “한 유물의 가치는 그 안에 담긴 역사성과 예술성, 의미 등을 종합해서 본다”며 “‘진관사 태극기’는 태극기 도상의 변천부터 3·1운동 참여까지 우리 민족사에 중요한 유산이다. 그럼에도 불에 탄 흔적을 복원하라는 것은 유산의 가치를 훼손하라는 것과 다름이 없다”고 힐난했다.

진관사 태극기는…

국가지정문화유산 보물 ‘서울 진관사 태극기’는 2009년 5월 26일 서울시 은평구 진관사의 부속건물인 칠성각(七星閣)을 해체·복원하는 과정에서 내부 불단(佛壇) 안쪽 벽체에서 발견됐다. 당시 태극기에 보자기처럼 싸인 독립신문 류 19점이 함께 발견됐다. 신문류는 <경고문> <조선독립신문> <자유신종보(自由晨鐘報)> <신대한(新大韓)> <독립신문> 등 5종이다. 이들 신문들이 1919년 6월 6일부터 12월 25일까지 발행된 사실로 미루어 볼 때 진관사 소장 태극기 역시 3.1만세운동이 일어나고 대한민국임시정부가 수립된 1919년 즈음에 제작된 것으로 추정된다.

태극기를 숨긴 인물은 진관사 승려였던 백초월(白初月) 스님으로 추정된다. 백초월 스님은 3.1만세운동 직후 비밀 지하신문인 <혁신공보>를 발간해 독립의식을 고취시켰으며, 불교계의 자금을 모아 임시정부와 만주지역의 독립군 부대에 제공하는 등 국내 불교계의 독립운동을 실질적으로 총괄한 인물이다.

진관사 태극기의 가장 큰 특징은 일장기 위에 태극과 4괘의 형상을 먹으로 덧칠해 항일 의지를 극대화했다는 점이다. 특히, 왼쪽 윗부분 끝자락이 불에 타 손상됐고 여러 곳에 구멍이 뚫린 흔적이 있어 만세운동 당시 혹은 그 이후 현장에서 사용되었을 가능성이 매우 크다. 따라서 현재 1919년에 제작된 태극기가 거의 알려지지 않은 상황에서, 이 태극기는 1919년에 제작된 실물이라는 자체만으로도 중요한 의미가 있다.