임란 후 경기 일대서 활동한 승려 장인

경기 지역 대형불상 조성 맡아

광원 스님과 함께 경기서 활동

신륵사, 관현사 등서 불상 조성

관현사에선 證師 역할도 겸임해

조선전기 불상 양식 계승 ‘특징’

임진왜란과 정유재란 기간에 의승군(義僧軍)의 활동으로 사찰은 왜구들에게 종교적인 성소(聖所)가 아닌 저항 세력의 거점으로 인식되었다. 특히, 남해의 해상권을 빼앗긴 왜구들이 철저히 육지에 고립되면서 의승군의 주요 활동지인 전남 구례 화엄사(華嚴寺)와 전북 김제 금산사(金山寺) 등이 파괴되었고, 종전 후 전각이 하나도 남아 있지 않은 사찰이 많았다는 기록이 전해질 정도이다. 1600년부터 1620년대까지는 우리나라 사찰을 대표하는 삼보사찰(통도사, 해인사, 송광사)과 왕실의 원찰(願刹) 및 고승대덕(高僧大德)이 거주하는 암자가 먼저 복구되면서 전각, 불상, 불화 순으로 정비되었다.

조선후기 만들어진 중대형 불상은 여러 공정에 필요한 몇 명의 조각승들이 공동으로 제작하였다. 그러나 불상에서 발견된 조성발원문이나 사적기에는 장인들의 이름만 나열되어 개별 장인들이 담당한 작업을 파악할 수 없다. 따라서 문헌에 가장 먼저 언급된 수화승(首畵僧)의 조형 감각이 불상에 반영되었다는 가정하에 개별 조각승의 조형성을 접근하고 있다. 또한 불상 제작은 손재주가 있는 스님만이 참여하면서 기술 습득과 실습이 도제(徒弟) 방식으로 전승되면서 사승(師承) 관계를 중심으로 계보를 형성한 것으로 추정하고 있다.

조선후기 조각승 연구를 통해 임진왜란 이후 경제력이 있던 호남이나 영서 지역에서 불상을 제작한 조각승의 활동과 불상의 양식적 특징을 밝혔다. 그렇지만 이 시기에 경기도를 중심으로 활동한 조각승은 광원(廣圓) 스님, 인일(仁日·因日) 스님 밖에 밝혀지지 않았다.

조각승 인일의 기년명 불상은 2014년 경기도 지정문화유산 지정 조사를 계기로 광주 수도사에서 단서를 찾았다. 목조관음보살좌상 조사 당시 사찰에서 사진 2장을 보여줬는데, 2002년에 보살상을 개금하면서 보살상과 복장물을 촬영한 것이었다. 발견된 복장물은 백지묵서 발원문, 불교전적, 후령통 등으로 세부 사진이 없어 발원문 전체 내용을 파악할 수 없지만, 두루마리로 말린 조성발원문의 일부 사진에서 확인할 수 있는 글자는 “…畵員因日比丘」處○比丘…化主…萬曆三十…二十五日”이었다.

이를 통해 광주 수도사 목조관음보살좌상이 만력30년대(1602~1611년)에 조각승 인일이 제작했음을 알 수 있었다.

또한 조각승 인일은 1610년(만력38, 광해군2) 10월에 여주 신륵사(神勒寺) 극락보전 목조아미타여래삼존상을 수천(守天) 스님과 제작하였다. 당시 인일의 이름 앞에 대화원(大畵員) 산인(山人)이라고 적혀 있어 신륵사가 위치한 봉미산(鳳尾山)에 거주한 스님이라는 것을 알 수 있다. 이 불사의 증명은 화엄종(華嚴宗) 중덕(中德)인 설암 경옥(雪庵敬玉)이 맡았다.

이후 인일은 1637년 6월에 서울 관현사 목조관음보살좌상을 조성하였다. 당시 인일은 증명(證明)과 화원(員)을 겸하였는데, 증명은 증사(證師)라고 부르며, 법회를 하거나 불상과 불화 등을 조성할 때 교리에 합당하고 법식대로 제작하였는지 감독하는 소임을 맡은 스님을 일컫는다. 따라서 1630년대 증명을 맡은 인일 스님은 연륜이나 지위가 높았을 것으로 추정된다. 그런데 관현사 목조관음보살좌상 조성발원문 중 시주질 가장 앞에 “연풍현감(延豊縣監) 이윤(李尹)”이 언급된 것을 보면 원래 불상 조성 사찰이 괴산 지역 사찰일 가능성이 높다.

수화승으로 수도사 목조관음보살좌상 제작을 주도한 인일 스님의 생애와 승려 장인이 된 배경은 알 수 없지만, 불상 조성에 참여한 3건의 문헌을 통하여 활동 시기와 지역을 짐작할 수 있다. 현재 파악된 인일 스님은 1600년대 중반에 광주 수도사 목조관음보살좌상을 조성한 후, 1610년 10월 여주 신륵사 목조아미타여래삼존상과 1637년 6월 서울 관현사 목조관음보살좌상을 조성하였다.

이런 문헌을 바탕으로 인일 스님은 최소한 1570년 전후에 태어나 임진왜란과 정유재란을 거친 후, 수화승으로 1600년대 광주 수도사 목조관음보살좌상하고, 1610년에 여주 신륵사 목조아미타여래삼존상을 제작할 때 대화원(大員)으로 명성을 갖춘 조각승이었으며, 1630년대 중반 충북 괴산 사찰이나 암자에 목조관음보살좌상을 조성하여 대략 70세까지 살았던 것으로 보인다. 조각승 인일은 다른 조각승들과 달리 여러 후배나 제자들과 공동 작업하지 않고 보조화승 1명 정도만을 데리고 불상을 제작하였다.

인일 스님의 조각승 계보는 아직 단정할 수 없고, 인일(1610~1637·이하 활동시기)→ 수천(1610~)으로 이어진 것으로 보인다.

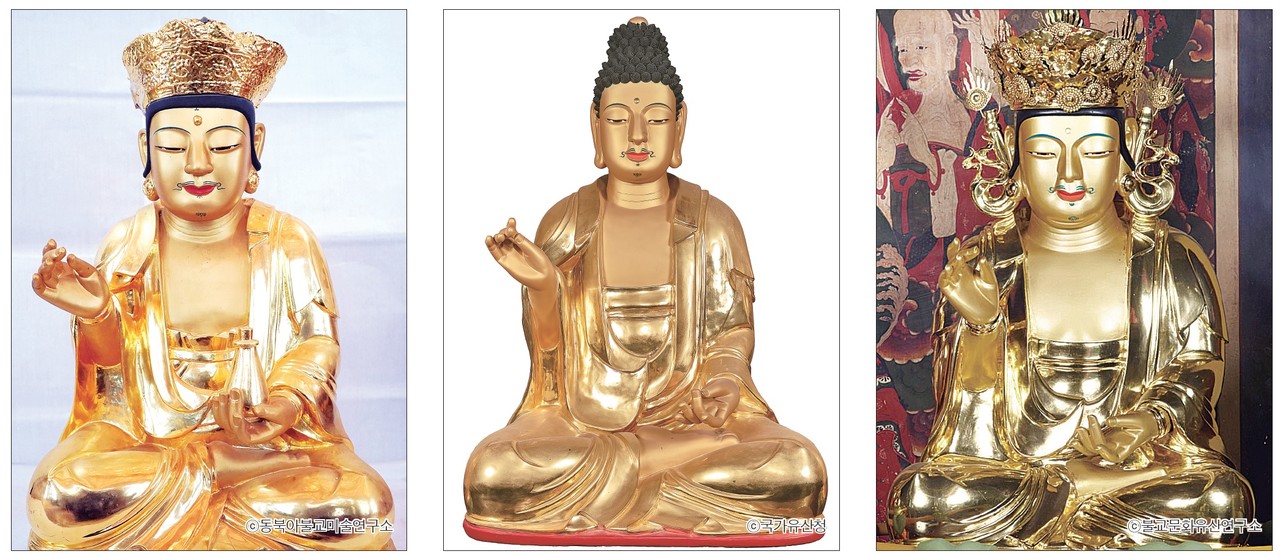

인일 스님이 제작한 수도사 목조관음보살좌상은 높이가 72㎝의 결가부좌한 자세를 하고 있다. 보살상은 오른손을 어깨까지 올려 엄지와 중지를 안쪽으로 구부리고. 왼손을 오른발 위에 자연스럽게 들어올려 뚜껑이 있는 정병(淨甁)을 살포시 쥐고 있다. 보살상은 머리와 상체를 곧게 세워 조선 전기에 제작된 목조불상과 같은 자세를 취하고 있다. 이는 조선후기 제작된 불상이 머리를 앞으로 약간 숙여 자세가 구부정한 것과 차이가 난다. 머리에는 송곳 같은 작은 정으로 뒷면을 두드려 연당초문(蓮唐草文)을 빽빽이 새긴 금속판으로 만든 보관(寶冠)을 쓰고, 정수리 부분에 각이진 보계(寶)를 따로 만들어 끼웠다. 계란형의 얼굴에 눈꼬리는 많이 올라갔고, 코는 삼각형에 입은 살짝 미소짓고 있다. 특히, 인중이 완만한 곡선으로 끝이 뾰족한 형태는 조선 전기에 제작된 불상에서 볼 수 있는 요소이다. 보살상은 얼굴에 비하여 신체가 약간 작은 편이다.

보살상은 대의 안쪽에 부견의를 입고 있다. 오른쪽 어깨의 대의자락은 끝단이 겨드랑이까지 짧게 늘어지고, 나머지 대의자락이 팔꿈치와 배를 지나 왼쪽 어깨로 넘어간다. 왼쪽 어깨와 팔뚝을 따라 넓게 펼쳐진 대의자락이 늘어져 있는데, 이와 같은 대의자락 표현 역시 15-16세기에 제작된 목조불상에서 볼 수 있지만, 1640년 이후에 제작된 불상에서는 없어진 요소이다. 하반신을 덮은 대의자락은 복부에서 수직으로 한 가닥이 넓게 펼쳐지고, 그 옆으로 자연스러운 옷주름이 늘어져 있다.

특히, 하반신의 대의 처리는 1610년에 조각승 인일 스님이 만든 여주 신륵사 목조아미타여래좌상에서도 볼 수 있다. 보살상 왼쪽 어깨에 접힌 폭이 넓은 옷주름이 팔뚝까지 늘어져 있는 표현은 1637년 서울 관현사 목조관음보살좌상에서도 볼 수 있어 인일 스님이 다른 조각승과 다른 조형 감각을 가졌음을 알 수 있다. 보살상 뒷면은 목둘레에 대의 끝단을 두르고, 왼쪽 어깨에 앞에서 넘어온 옷자락이 엉덩이까지 길게 늘어져 있다. 가슴을 덮은 승각기(僧脚崎)는 자연스러운 주름이 상단에 접히게 끈으로 묶었다.

광주 수도사는 <봉은본말사지(奉恩本末寺誌)> 내 ‘수도사지(修道寺誌)’에 “수도사는 경기도 광주군 도척면 방도리 633 정수산(靜水山) 남쪽 기슭에 있다. 1859년 김좌근(金左根)이 절 12칸을 창건하였다. 1943년 6월 화주 진허(震虛) 대사가 법당 3칸을 짓고 큰방을 중수하다”라고 적혀 있다. 또한 관음상은 “법보 1. 관음상 목질금상(木質金相). 높이 2척 10분…”이라고 적혀 있어 관음상을 사찰 창건 시 다른 사찰에서 이운한 것으로 보인다.

조각승 인일 스님은 조선 전기에 제작된 불상의 양식적인 특징을 계승하고, 17세기 초반에 경기도와 충청도를 중심으로 활동한 중요한 작가이다. 인일 스님이 제작한 것으로 추정되는 불상은 서울 성북 보문사 목조관음보살좌상(1610년대 전후), 충북 청주 보살사 목조아미타여래삼존좌상(1620년 전후, 협시보살 도난) 등이 있다.