12. 가야산 해인사

250t 8만장 경판 서울서 합천까지

옮긴 이들 공덕 더해 오늘날 전해

장경각 속 여러 인연 이야기 가득

신라 때 아픈 공주 위한 불사 설도

경남 합천 가야산 해인사는 의상 스님과 제자들이 세운 화엄십찰 가운데 하나다. 해인사는 의상 스님의 법손인 순응 스님과 이정 스님이 신라 제40대 애장왕 3년(802)에 왕과 왕후의 도움으로 창건하였다.

석가모니부처님이 깨달음을 얻은 보드가야 근처에 있는 산이 가야산이다. 자연스럽게 가야산 해인사도 깨달음을 얻는 도량임을 나타낸다. 해인(海印)은 해인삼매에서 왔다. 해인삼매는 〈화엄경〉에 등장한다. 마치 바람이 그치고 파도가 잔잔해져 바다가 고요해지면 거기에 만 가지 모습이 그대로 드러나듯이, 어리석음의 바람이 그치고 번뇌의 파도가 잔잔해지면 마음의 바다[海]에는 도장을 찍듯이[印] 모든 참모습이 그대로 드러난다. 바로 해인삼매이자 깨달음의 세계다.

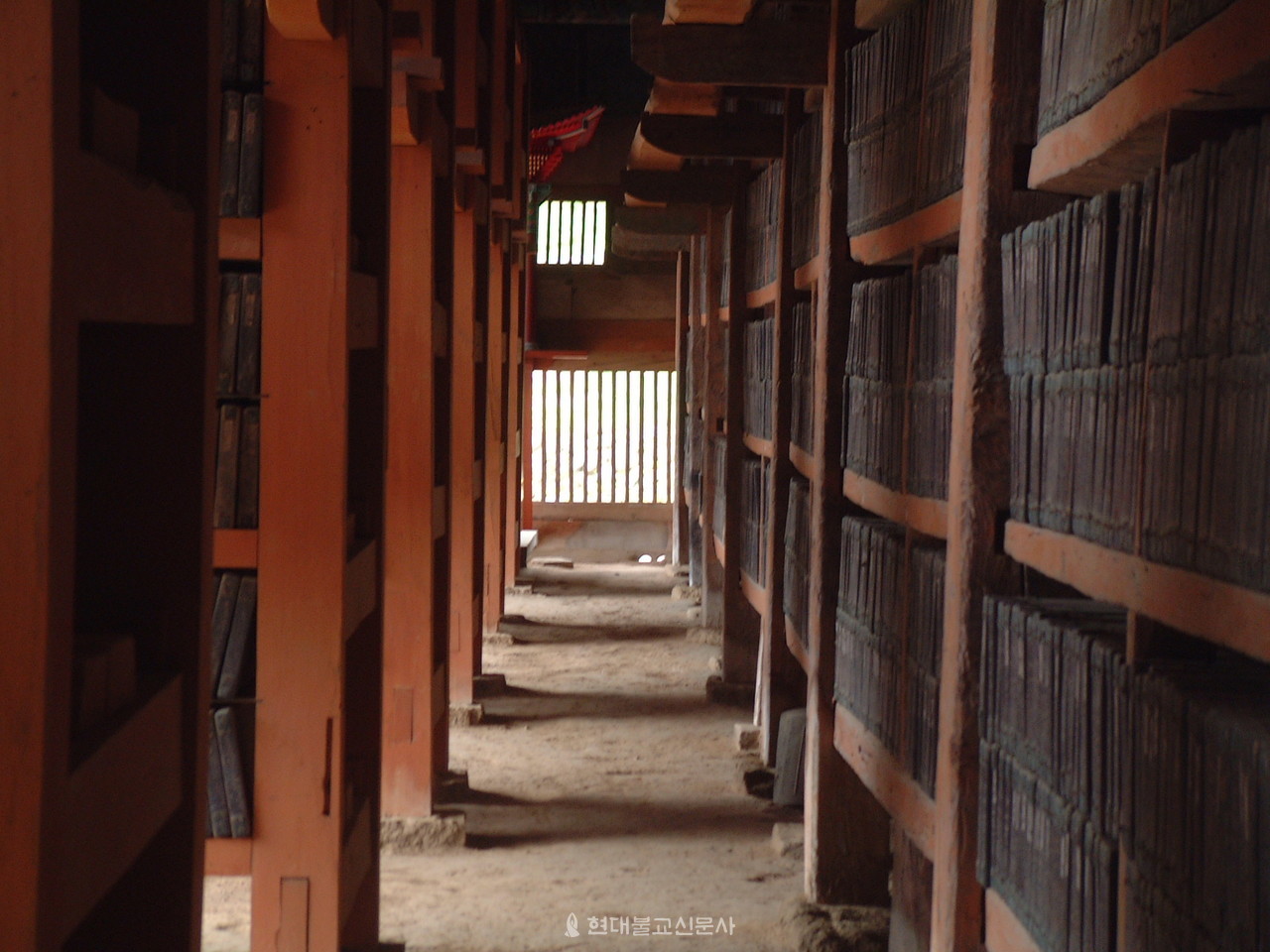

해인사는 삼보사찰 가운데 법보(法寶)사찰이다. 팔만대장경판(고려대장경판)을 모시고 있기 때문이다. 해인사 장경각에 모신 고려대장경을 유네스코 세계문화유산으로 잘못 알고 있는 분이 많다. 세계문화유산에는 부동산만 지정할 수 있다. 고려대장경이 아니라 장경각(판전)이 1995년 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다. 해인사 일주문 앞 큰 돌에는 ‘세계문화유산 고려대장경판전’이라는 글씨가 새겨져 있다. 고려대장경은 2007년 유네스코 세계기록유산으로 지정되었다.

이렇게 오해할 정도로 고려대장경은 뛰어나다. 뛰어난 만큼 풀지 못한 이야기도 여럿 있다. 그중 하나가 고려대장경을 해인사까지 옮긴 여정이다. 완성된 경판은 처음 강화도성 서문 밖의 대장경 판당에 모셨다가 후에 강화의 선원사로 옮겨졌다. 그 후 조선 초기 1938년 서울의 서대문 밖 지천사를 거쳐 해인사로 옮겨졌다.

1236년부터 1251년까지 판각된 대장경판은 약 8만 장에 이른다. 경판의 개당 무게는 대부분 3∼3.5kg이며, 4.4kg까지 나가기도 한다. 전체 무게는 250t이 넘는다. 이처럼 엄청난 양과 무게의 경판을 그 옛날 해인사까지 어떻게 옮겼을까? 크게 두 경로로 추정한다. 서울 지천사에서 시작하여 장호원충주를 지나 조령문경점촌구미를 통과하여 장경나루를 거쳐서 해인사까지 운반하는 경로다. 그런데 조령을 넘는 등 육로가 많아서 힘든 경로다. 또는 서울 한강에서 배에 경판을 싣고 서해로 나와 남해를 돌고, 낙동강을 타고 지금의 고령군 개진면 개포마을에 배를 대고 해인사까지 운반하는 경로다. 개포마을 이름도 ‘경을 풀었다’는 뜻인 개경포(開經浦)에서 나왔다.

어떤 경로이든 경판을 옮긴 이들의 공덕이 더하였기에 고려대장경은 오늘날까지 전해지고 있다. 경판을 머리에 이거나 소달구지에 싣고 운반하는 모습을 그린 벽화를 가끔 볼 수 있다. 또 이러한 공덕을 잊지 않고 따라 기뻐하며 찬탄하고자 경판 이운 행사를 열고 있다.

가야산 신선이 된 고운 최치원

어떤 경로이든 결국 가야산 홍류동 계곡을 따라 운반하였다. 홍류동 계곡을 지날 때면 드는 생각이다.

‘설악산 봉정암에 다녀온 이들이 벅찬 신심을 느끼는 것은 봉정암까지 4~5시간을 걸어 올랐기 때문이리라. 부처님 사리를 모신 사찰은 많은데, 봉정암만큼의 감흥은 일어나지 않는 듯하다. 만약 해인사에 모신 고려대장경을 친견하는 여정도 홍류동 계곡 저 밑에서부터 걸어간다면, 그 감흥은?’

홍류동 계곡을 올라가는 여정이 벌써 극락정토를 거니는 시간이다. 그래서 아마 신라말 고운 최치원(857~?)이 가야산에서 신선이 되었을 것이다. 옛 글에 의하면, 최치원은 벼슬에서 물러난 뒤 가족을 데리고 가야산, 지리산 등지를 돌아다니다 언제 죽었는지 알 수 없다 하고, 그가 머물던 집에 신발 등이 그대로 남아 있는 채 그의 흔적만 사라졌다 한다. 그가 입산 후 어떻게 살았는지 생을 어떻게 마감했는지 알려지지 않았다. 그리하여 최치원이 가야산 신선이 되었다는 전설이 생겨났다.

해인사 곳곳에는 최치원의 흔적이 여러 곳에 있다. 해인사와 관련한 여러 시를 남겼으며, 홍류동 계곡 바위벽에는 최치원의 시가 새겨져 있다. 일주문을 조금 못 미쳐 길상탑이 있다. 1966년에 탑 안에서 탑지 4매 등이 나왔다. 4매의 탑지는 최치원이 작성하였다. 탑지에는 혼란 속에서 도둑들로부터 사찰의 보물을 지키다 희생된 스님들의 영혼을 달래려 탑을 건립하였다는 사실 등을 기록하고 있다. 무엇보다 신비로운 것은 학사대 최치원의 지팡이 나무다. 학사대(學士臺)는 최치원이 한림학사라는 벼슬을 지냈기 때문에 붙인 이름이다.

최치원은 말년에 친형인 현준 스님이 있는 해인사에 머물렀다. 그러던 어느 날 최치원은 제자들을 불러 자신이 머물던 암자 앞에 짚고 다니던 지팡이를 꽂으며 말하였다. “내가 살아 있다면 이 지팡이 또한 살아 있을 것이다. 학문에 열중하라.” 이 말을 남기고 홍제암 뒤 골짜기로 사라졌다. 그 뒤 거꾸로 꽂힌 지팡이에서 새움이 터서 나무가 자라났다.

물론 그 나무가 계속 이어져 온 것은 아니다. 〈백불암집〉에 의하면, 그 지팡이 나무 자리에 1757년경에 심은 손자뻘 후계목이 있었다. 그렇게 이어져 오던 전나무는 역사와 생물학적 가치를 인정받아 2012년 국가지정문화재 천연기념물로 관리 되어왔다. 그러나 2019년 태풍 링링 피해로 부러지면서 그 가치를 잃었다. 지금 학사대에는 죽은 전나무 밑동을 좌대로 최치원 동상이 있다. 2022년 10월 21일 제막하였다. 그리고 그 나뭇가지로 의자를 만들어 참배객이 사색할 수 있도록 하였다.

눈 셋 달린 강아지와 경판 불사

장경각에는 고려대장경 이외에도 여러 인연의 경판이 있다. 신라 때 합천 사람 이거인이 대장경 불사를 발원하여 아픈 공주를 위해 경판을 조성하였다는 이야기가 있다.

이거인은 가난하였으나 성품이 매우 고왔다. 어느 날 그는 길에서 눈이 셋 달린 강아지를 발견하여 집으로 데려와서 귀여워하며 잘 길렀다. 3년 후 개가 아무 병도 없이 갑자기 죽자 정성껏 장사와 제사를 지냈다. 다음 해 그도 갑자기 병으로 죽었다.

그는 저승에서 눈 셋 달린 왕을 만났다. 왕이 말하였다. “저는 몇 년 전 명부에서 잘못을 저질러 개의 몸으로 지상에 귀양을 갔습니다. 귀양살이 3년 동안 주인어른에게 후한 대접을 받았습니다.” 그리고는 은혜를 갚고자 염라대왕 앞에서 어떻게 말할지 알려주었다. 염라대왕이 물었다. “너는 인간 세상에서 어떤 인연을 지었는가?” “부처님 말씀을 세상에 오래도록 전할 수 있는 불경을 만들려고 하였습니다. 그런데 갑자기 저승에 왔습니다.” 염라대왕은 판관에게 명하였다. “저승 명부에서 이거인의 이름을 찾아서 목숨을 10년 더 연장하여 세상에 다시 보내라.” 눈 셋 달린 왕은 말하였다. “주인어른, 인간 세상에 돌아가면 ‘대장경 판각 공덕문’이라는 권선문(불사에 참여하여 복덕을 짓도록 권장하는 글)을 만들어 관청으로 가서 도장을 받고 기다리세요. 제가 인간 세상을 돌아볼 일이 있습니다.” 그는 곧 꿈꾸듯 깨어났다.

그때 궁궐에서는 두 공주가 병으로 앓아누웠다. 백약이 무효였다. 어느 날 두 공주가 말하였다. “대장경 불사하는 자와 인연을 지으면 저희 병이 낫습니다.” 임금은 곧 나라 안에 명하였다. 합천 군수는 이거인에게 권선문을 가지고 궁궐로 가게 하였다. 궁궐에 온 그에게 공주가 말하였다. “저는 바로 세 눈을 가진 왕입니다. 약속을 지키고자 왔습니다.” 왕은 임금에게 말하였다.

“대왕이시여, 저는 저승의 삼목구왕(三目狗王)입니다. 이분은 저승에 왔다가 염라대왕으로부터 대장경 불사를 명 받고 다시 이승에 왔습니다. 임금께서는 이 불사에 큰 시주가 되어 주십시오. 그리하면 공주들도 무사하고, 나라도 태평하며, 임금께서도 무병장수할 것입니다.” 임금이 흔쾌히 응하자 왕은 이거인에게 이별을 고하고 공주 몸에서 떠나갔다. 곧 공주들은 완쾌하여 자리에서 일어났다. 임금은 대장경 불사에 많은 재물을 보시하고, 좋은 일꾼을 모아 경판을 새기게 하였다. 그 경판을 가야산 해인사에 모셨다.

이거인의 자비와 개의 은혜 보답으로 인한 불연(佛緣)의 결과는 해인사 장경각에 천년을 지나 오늘날까지 전해오고 있다.