“최애 스님 ‘혜초’”…韓불교 사랑한 碧眼 학자

1985년 문교부 연구생으로

서울대 오면서 한국과 인연

伊서 29년간 한국학 가르쳐

왕오천축국전·삼국유사 등

번역해 이탈리아 학계 전해

일부 번역서, 교과서로 활용

‘한국 불교 세계화’ 위해서는

정부지원 필수…고전 관심을

“K-팝아닌 불교가 문화寶庫”

“이탈리아에 한국문화원이 언제 생긴 줄 아세요?”

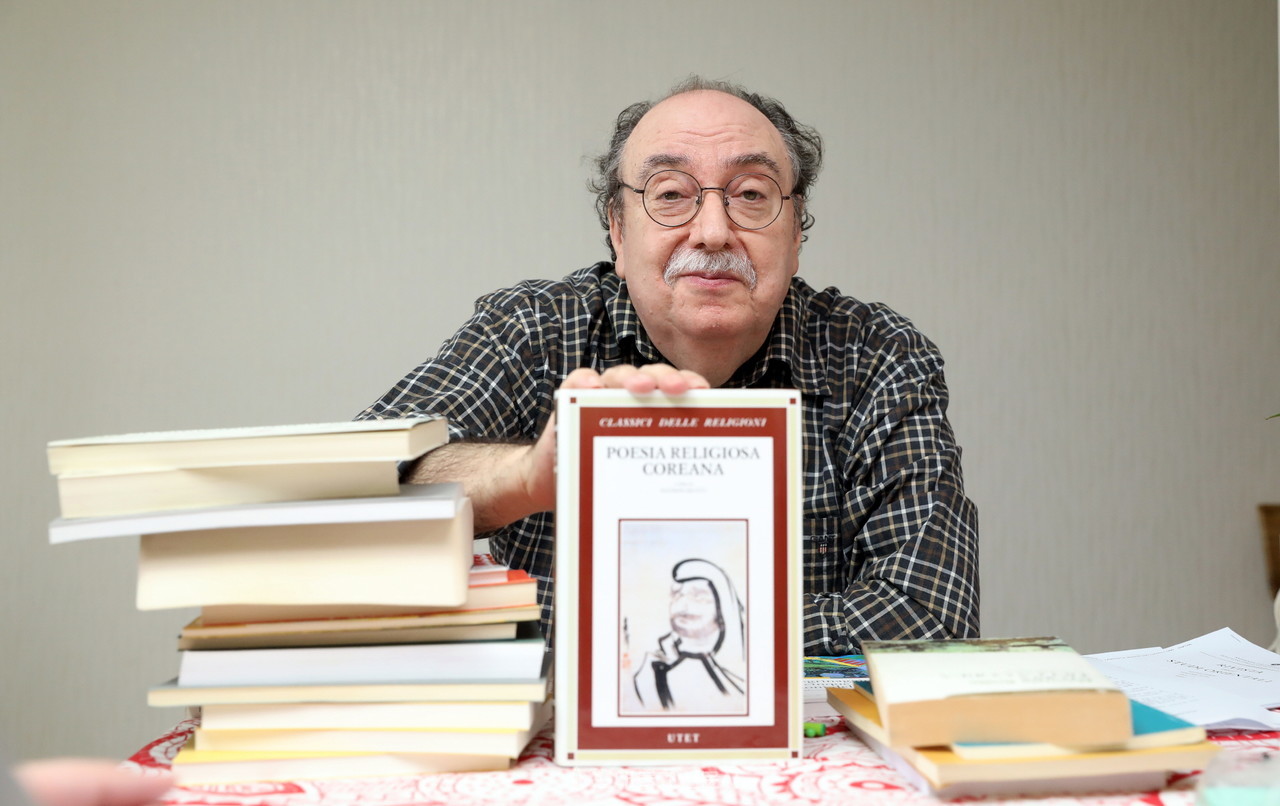

자택을 방문한 기자에게 커피와 디저트 주류를 내온 마우리찌오 리오또(Maurizio Riotto, 64) 안양대 부설 연구소 HK+사업단 교수는 상기된 표정으로 질문했다. “모르겠다”고 답하자 “2016년입니다”이라는 답이 돌아왔다.

이탈리아라면 한국과 수교를 체결한 지 138년이 되는 국가다. 그럼에도 수교를 맺은 지 132년 만에 한국문화원이 설립됐다는 게 놀라웠다. 리오또 교수는 말을 이어갔다.

“일본은 이탈리아에 문화원을 1962년에 만들었어요. 그리고 자신들의 종교, 문화, 언어를 이탈리아에 전했죠. 한국은 54년이 늦었죠. 그런데 늦은 만큼 열심히 해야 하는데 현재 한국은 K-팝, 드라마, 요리 밖에 없어요. 그런 건 유행이 끝나면 끝입니다. 오랫동안 남는 건 고전입니다. 한국 고전을, 문학을, 인문학을 알려야 합니다.”

그가 이렇게 고전을 강조하는 이유는 명확하다. 그가 고전을 통해 한국과 한국불교를 알았고 평생에 걸쳐 연구에 매진해왔기 때문이다.

연구생으로 한국에 오다

리오또 교수의 한국과 인연은 1985년 2월 당시 문교부 연구생으로 서울대 고고미술사학과에 오면서부터다. 그는 이탈리아에 있을 때도 고전을 공부했다. 석사까지는 팔레르모 국립대에서 지중해 고대사를 전공했다.

“그리스와 로마 고대사를 보면서 교류 관계들을 살폈는데 페르시아 언저리까지만 나오는 겁니다. 더 옆으로 가니 인도, 중국, 한국, 일본이 있었어요. 문헌을 찾아보니 중국과 일본 문헌들은 많은데 한국 관련 문헌이 전무한 겁니다. 지정학적으로 한반도는 아주 흥미로웠어요. 중국과 일본 사이에 있고, 시베리아도 가깝고, 대만도 가깝죠. 이런 곳의 역사는 재미있을 수 밖에 없다고 생각했어요. 마치 제 고향인 이탈리아와도 비슷하겠다고 생각했죠.”

대학을 졸업하고 25살에 한국으로 온 리오또 교수는 유학생활 동안 천생 배필을 만났다. 이탈리아 과외선생으로 만난 학생의 언니인 황양숙 씨와 1987년 결혼하게 됐다. 1988년 로마 라사피엔짜 국립대서 한국고대사로 박사학위를 받고, 1990년부터 2019년까지 나폴리 동양학 대학교 교수로 재직하며 한국어문학과 한국문화를 가르쳤다.

이탈리아에서 교수로 활동하면서도 성균관대, 서강대, 고려대, 이화여대 등에서 초청교수로 활동하며 한국과의 인연을 꾸준히 이어갔다.

또한 저술활동도 이어갔는데 주로 한국 고전과 문학을 이탈리아어로 번역하는 것이 주를 이뤘다.

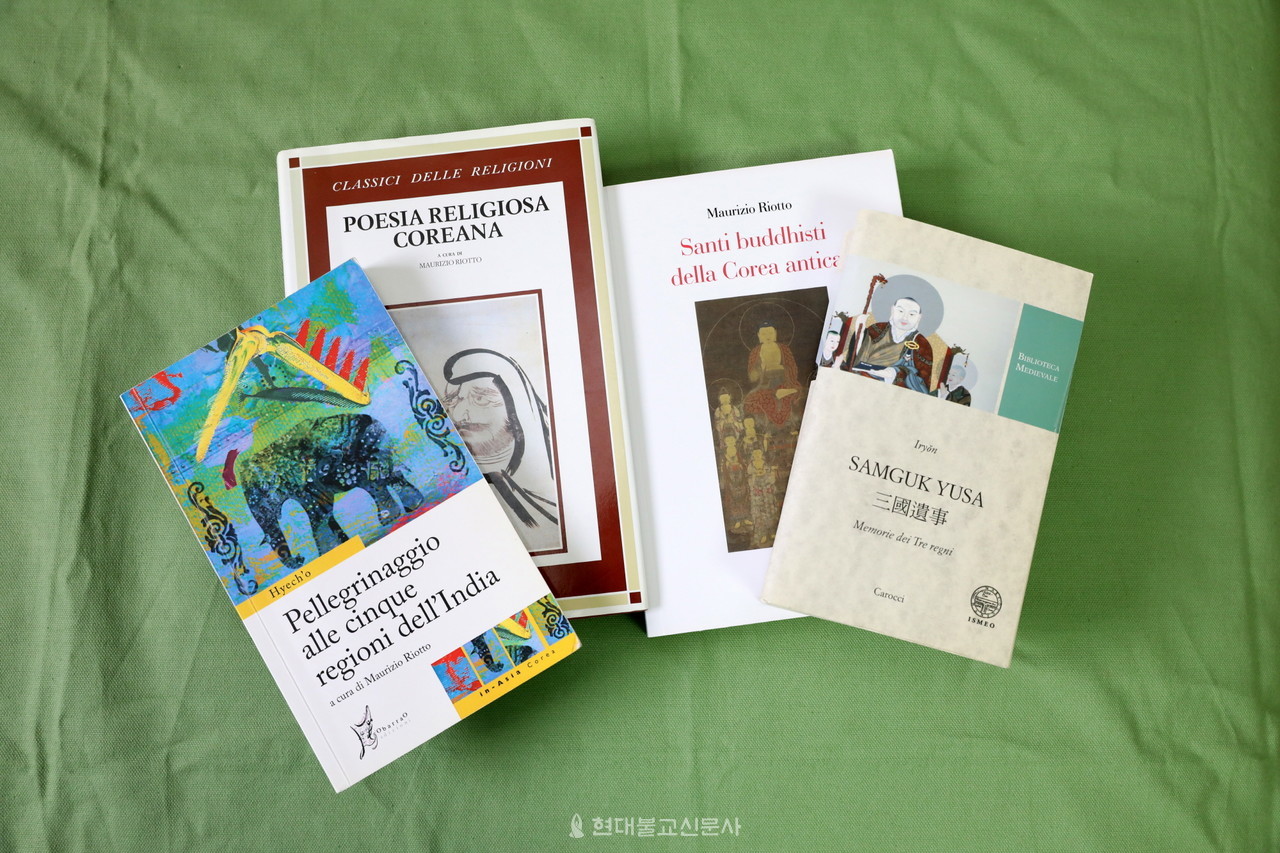

특히 불교 고전 번역물이 눈에 띄었다. 2010년에는 혜초 스님의 〈왕오천축국전〉을, 2014년에는 설화집인 〈수이전〉을, 2019년에는 일연 스님의 〈삼국유사〉를, 2021년에는 각훈 스님의 〈해동고승전〉을 각각 번역해 이탈리아에 소개했다. 또한 그는 〈구운몽〉 〈춘향전〉 〈홍길동전〉부터 〈우리들의 일그러진 영웅〉까지 한국 고전·현대 문학을 번역해왔다. 그렇게 번역한 저작은 26권에 달한다.

‘삼국유사’ 한국 문화 집약체

가장 심혈을 기울였다고 할 저작은 단연 〈삼국유사〉다. <삼국유사>는 고려 후기의 승려 보각국사 일연이 고려시대까지 전승되던 삼국시대의 여러 역사와 설화를 담아 1281~83년 무렵에 저술한 사서(史書)다. 한국 고대의 역사·지리·문학·종교·언어·민속·사상·미술·고고학 등 총체적인 문화유산의 원천적 보고로 평가되고 있다. 5권 2책으로 이뤄져 있으며, 이와는 별개로 9개의 편목으로 나눠져 있다.

2014년에 번역에 착수해 책 발간까지 5년이 걸렸다. 리오또 교수는 〈삼국유사〉 판본 중 가장 완벽하다고 전해지는 1512년 중종임신본(中宗壬申本)을 저본으로 삼았다. 번역서에는 저본의 판본부터 세세한 각주, 참고문헌, 색인목록까지 담아내 관심 있는 이탈리아인이라면 〈삼국유사〉를 한권으로 이해 할 수 있게 했다.

“〈삼국유사〉는 한국 고전의 대표작입니다. 일단 안 들어가는 분야가 없습니다. 문학, 종교사, 불교철학, 역사, 언어가 총망라됐죠. 단적인 예로 전해지는 신라 향가 25수 중 15수가 〈삼국유사〉에 수록돼 있죠. 이는 한국 국문학적으로 매우 중요한 자료입니다. 한국문화의 보고는 〈삼국유사〉입니다. K-팝이 아니라.”

리오또 교수 말에는 한국불교에 대한 애정이 묻어나왔다. 그는 한국 정신문화의 근간은 폐쇄적인 유교가 아닌 ‘통섭적인 불교’라고 본다. 고려 이후 중국문화를 따라가다 조선에 들어 중국 유교에 완전히 젖어들면서 문화가 폐쇄적으로 변화됐다는 것이다.

“한국은 통일신라까지는 완전한 독립체였습니다. 통일신라는 완벽한 국제사회였죠. 서역의 구법승부터 아랍의 상인들까지 신라를 찾았습니다. 예를 들어보면 역병을 쫓는다는 처용탈이 있는데 생긴 것을 보면 아랍인같이 생겼죠. 당시 세계에서 의학이 가장 발달한 지역이 아랍입니다. 또한 외국의 종교이자 사상인 불교는 삼국시대에 전해졌죠. 불교가 전해지며 동북아시아 정신문화에 일대 혁신을 가져왔죠. 한반도는 불교 도래 후 1000년동안 불교국가였습니다. 그렇다면 한국 정신문화의 근간이 어디에 있겠습니까.”

韓고승 전기, 서양에 전하다

가장 최근의 저작인 〈해동고승전〉도 철저한 번역과 연구를 통해 탄생한 역작이다. 〈해동고승전〉은 영통사 주지 각훈(?~1230)이 1215년 왕의 명령을 받아 편찬한 책으로 다섯 권 이상이었던 것으로 추정되지만 현재는 2권만 전해지고 있다. 신라와 고구려 승려들의 불교 수학에 관한 전기를 모은 〈해동고승전〉은 삼국시대 고승들에 관한 유일한 작품으로 탁월한 역사적, 문학적, 종교적 가치를 지닌 텍스트다.

베네치아대 카포스카라나 출판사서 출간한 리오또 교수의 번역서〈Santi buddhisti della Corea antica(고대 한국의 불교성인)〉는 고서의 진본성 연구 논문과 함께 자세한 역주와 한문 원본을 소개했다. 한국불교 고전 〈해동고승전〉이 서양에 소개된 것은 이번이 처음이다.

이런 꼼꼼하고 세밀한 연구와 번역을 통해 세상에 나온 한국 고전 번역물들은 이탈리아 현지에서는 한국 교과서로 통한다. 실제 그가 쓴 〈한국어 입문〉이나 〈한국문학사〉, 〈한국통사〉 등은 이탈리아 곳곳에서 교재로 쓰인다. 몇몇 번역서는 스페인어로 번역돼 유럽에 소개되기도 했다.

내가 가장 사랑하는 韓스님은

이내 궁금해졌다. 대부분의 한국인도 읽어본 적이 없을 〈왕오천축국전〉 〈해동고승전〉을 연구·번역해 이탈리아에 전하는 그가 가장 최애(最愛, ‘가장 사랑한다’는 표준어)하는 고승이 누구일지. 곧장 망설임없이 “혜초 스님”이라는 답변이 나왔다.

“혜초 스님은 오로지 구법을 목적으로 걷고 걸었습니다. 지금은 여행이 어려운 일이 아니지만, 고대에는 출신도 좋아야 하고, 나라에 인정을 받아야 갈 수 있는 일이었습니다. 혜초 스님은 인도 스승이 있어서 경전을 구하기 위해 힘든 여행을 했죠. 그 여정 속에서도 스님은 자신의 여행 기록을 남겼습니다. 내용을 살펴보면 비잔틴제국까지 등장하죠. 이는 아마 한국 유일 기록일 겁니다. 당시 스님들은 비교문화연구의 대가였습니다. 한국불교 역시 이 영향을 받았을 겁니다.”

대화는 인문학의 중요성으로 넘어갔다. 리오또 교수는 “현대인은 고전을 배우고 인문학을 익혀야 한다”고 강조했다. 이유는 명확했다. ‘독립적 인간’이 돼야 하기 때문이다.

“현재 인문학자들은 정부에서 지원해주는 사업에 맞춰 연구하기 바쁩니다. 스스로 생각하지 않고 유행에만 민감하게 반응하고 있습니다. 인문학은 스스로 생각하고 공부하는 학문입니다. 비평하지 않는 인간은 양(羊)과 같습니다.”

韓불교 세계화, 결국 ‘古典’

비영어권 국가인 이탈리아의 한국학 학자인만큼 ‘한국불교 세계화’ 과제에 대해 궁금해졌다. 리오또 교수는 단번에 답했다. “한국불교 세계화요? 일단 한국불교에 대해서 아무도 몰라요.”

그가 지적하는 요점은 인터뷰 초입과 ‘수미쌍관’이다. 우선 한국 정부는 경제 활동이 활발한 곳을 중심으로 문화원을 개설한다. 외교 관계를 맺은 지 130여 년이 지나서야 이탈리아에 한국문화원이 개설된 것도 이탈리아가 한국과 많은 교역을 하지 않아서라는 게 리오또 교수의 주장이다. 그나마 2016년 설립된 한국문화원은 드라마, 영화, 음악 일변도다. 이런 상황에서 한국불교를 알리는 것은 불가능에 가깝다.

“제가 번역한 고전들은 현지인들에게는 한국을 알리는 중요한 역할을 하고 있습니다. 한국불교만큼 한국의 역사와 정신문화를 바로 알릴 수 있는 게 없습니다. 한국을 알리고 싶다면 한국불교를 알려야 합니다. 이는 정부의 지원이 필요합니다. 한국의 고전을 번역해 알리고, 현지인들이 연구하게 해야 오랫동안 남을 수 있습니다. K-팝도 드라마도 결국엔 유행이죠. 하지만 고전이 남긴 잔향은 오래갑니다.”

2019년 은퇴하고 2020년부터 안양대 부설 연구소 HK+사업단에서 교수로 활동하고 있는 그는 올해에도 한국 고전 번역을 이어간다. 오는 5월에는 고려시대 문인 이승휴가 쓴 〈제왕운기〉를 번역·출간하며, 고려 후기 요원 스님이 〈법화경〉의 영험담을 모아 엮은 〈법화영험전〉을 하반기까지 출간할 예정이다.

리오또 교수는 인터뷰 말미 공부하는 이유에 대해 “오롯이 호기심 때문”이라고 했다. 한국불교를 공부하고 배우는 것도 “알고 싶어서”였다. “배울 게 있다면 거지에게도 배울 수 있다”는 그의 지적 탐구 여정은 현재 진행형이다.