조선 공주들의 염원, 불화에 새겨지다

‘황금 가지와 옥 잎사귀’, 이처럼 귀하고 어여쁜 존재가 또 있었을까. 바로 임금의 딸들을 일컬음이다. 조선 시대 임금의 딸은 왕비가 낳은 적녀인 공주와 후궁의 소생인 옹주로 구분됐다. 이들은 태어난 직후에는 아기씨라 불리다가 예닐곱 살이 되면 정식으로 봉작됐다. 열 살 무렵이 되면 혼례를 올리고, 성년인 16살쯤 되면 궁을 나와 남편과 함께 살았다고 한다.

공주는 ‘왕실 여성’이라 하면 바로 생각나는 존재지만 의외로 내명부(內命婦)가 아니라 외명부(外命婦)에 속한다. 공주는 왕과 왕비, 대군과 마찬가지로 품계를 초월한 무품(無品)이었다. 이들은 왕녀라는 신분 덕분에 특권을 누린 것은 물론, 경제적으로도 부유했고 평탄한 삶을 누리는 경우가 많았다. 그렇지만 공주들이 살아간 삶의 모습을 방대하고 치밀하기로는 독보적인 조선 시대 기록문화 안에서 찾기란 어렵다. 남성의 붓이 써 내려간 역사 속에서는 공주들 역시 주변적인 존재였다. 아버지인 왕과 남편인 부마들에 관련된 기록 속에 부수적으로 등장할 뿐이다. 그러나 조선 시대(1392~1910) 불화의 화기(畵記)는 역사에 기록되지 않은 공주들의 삶과 이들이 품은 간절한 바람을 우리 앞에 오롯이 드러낸다.

병고에서 놓여나길 바랐던 명숙 공주의 바람

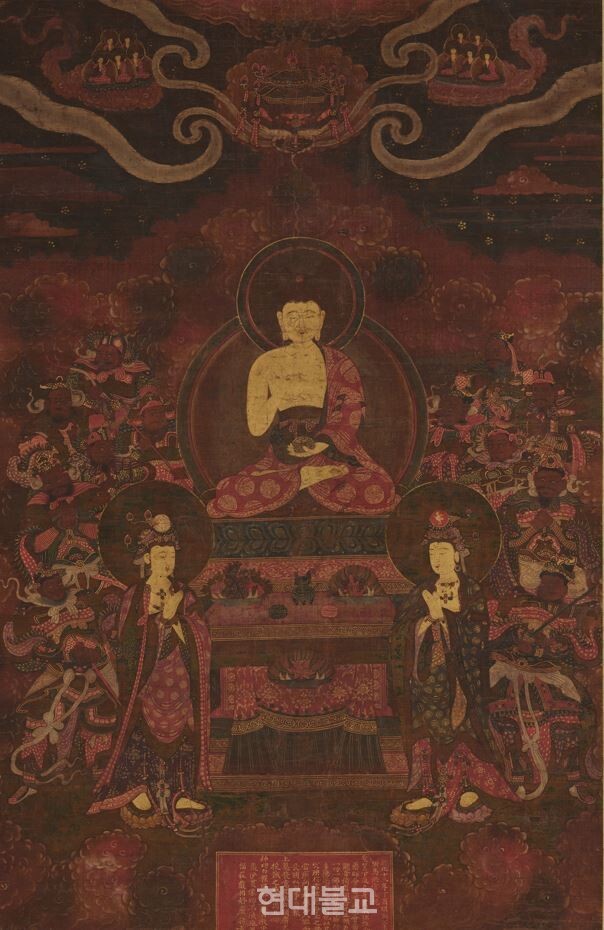

조선이란 새 왕조 출범 뒤 여러 국왕은 공적으로는 불교를 통제하는 정책을 펼쳤다. 그래서인지 현존하는 조선 전기의 불화는 130여 점에 불과하다. 이 중 대비와 왕비를 비롯해 내명부와 외명부의 왕실 여성이 발원한 불화는 20여 점에 달한다. 그중 리움미술관 소장의 ‘약사여래삼존십이신장도’는 현존하는 사례가 매우 드문 15세기의 불화로 더욱 의미가 깊다.

그리 크지 않은 화면 하단 중앙에는 2줄의 금선을 둘러 구획한 붉은색 화기란이 마련돼 있다. 그 안에 금니로 쓴 기록에 의하면, 이 불화는 1477년(성종 8)에 명숙 공주(明淑公主, 1456~1482)와 부마 홍상(洪常, 1457~1513)이 임금을 축원하고 부처님의 성스러운 가르침이 자신들에게 미치기를 기원하며 발원한 미타회(彌陀會)·약사회(藥師會)·치성광회(熾盛光會)·○○관음(○○觀音)·의암관음(倚岩觀音)의 총 다섯 폭 중 한 점이다. 이어지는 발원문을 통해 명숙 공주 부부가 재앙과 고통에서 자유로운 정토를 사모(思慕)하고, 질병의 치유와 무병장수를 기원하며, 팔난(八難)에서 구제받기를 바라는 마음에서 여러 폭의 불화를 일시에 발원했음을 알 수 있다.

화기에는 남편이 아니라 아내인 명숙 공주의 이름이 먼저 기재돼 있어 눈길을 끈다. 공주로서의 신분과 시주자로서의 더 적극적인 역할이 모두 반영된 결과이리라. 명숙 공주는 조선의 제9대 군주인 성종(成宗, 재위 1470~1495)의 동복 누나로, 세조의 맏아들이자 후일 덕종(德宗)으로 추존된 의경 세자(懿敬世子, 1438~1457)와 소혜 왕후(昭惠王后, 1437~1504)의 고명딸이다. 명숙 공주는 많은 불사를 주도했던 할머니 정희 왕후(貞熹王后, 1418~1483)와 어머니 소혜 왕후, 오빠인 월산 대군(月山大君, 1454~1489)의 영향을 받아 불심을 가지게 되었을 것이다.

명숙 공주는 열두 살에 홍상에게 하가(下嫁)해 1471년(성종 2)에 아들을 하나 낳았으나, 꽃다운 20대를 병마에 시달리며 보냈던 것 같다. 병약한 명숙 공주가 질병을 맞닥뜨리면 ‘신기한 효험이 있는 약[神藥]’을 주시는 약사부처님께 귀의한 것은 당연한 일이었다.

공주 부부가 1477년에 발원한 불화 중 현재까지 세상에 모습을 드러낸 것은 ‘약사여래삼존십이신장도’ 한 점에 불과하다. 이 불화는 높은 대좌 위에 약합을 든 채 결가부좌한 약사여래를 권속들이 둘러싼 구도를 보여 준다. 약사여래의 좌우에는 일광보살(日光菩薩)과 월광보살(月光菩薩)이 시립하고, 그 뒤로 여섯 명의 신장이 좌우를 둘러싼 모습이다. 갖가지 빛깔의 구름이 이들을 감싸며 화면에 상서로운 분위기를 더한다. 상하의 구분이 명확한 구도, 여래가 걸친 대의에 묘사된 당초원문(唐草圓文), 금니의 풍부한 사용, 뛰어난 배색 처리는 전통적인 고려 불화와 비슷하다. 여래 정수리 위로 솟아난 뾰족한 계주(珠)와 오밀조밀한 이목구비, 특히 작은 입의 표현에서 조선 초기에 새롭게 나타난 표현을 볼 수 있다.

왕실 안녕을 바라며 세 공주님이 발원한 불화

조선 후기의 불사는 왕실보다는 스님들과 민간 신도들이 주축이 된 경우가 많다. 심산유곡의 사찰 역시 전 국토를 초토화한 임진왜란이란 전대미문의 전란에서 무사하지 못했다. 이와 같은 연유로 17세기는 사찰을 재건하고 불상과 불화를 조성하는 일이 그 어느 때보다 빈번했다. 전국적인 재건 불사는 18세기에 들어서며 다소 주춤해졌지만, 19세기에 접어들면서 한양 도성 주변의 사찰과 암자에서 활발한 불사가 거행됐다. 왕실 여성들이 불사의 전면에 다시 등장하는 것도 이때의 일이다.

국립중앙박물관 소장의 ‘아미타불회도(阿彌陀佛會圖)’는 이 같은 흐름 속에서 조성된 불화이다. 불화는 중앙의 화려한 나뭇결무늬의 대좌 위에 앉아 설법 중인 아미타여래를 중심으로 구성된다. 하단에는 4명의 보살, 제석천과 범천, 사천왕이 정연하게 배치됐고, 상단에는 아미타여래를 십대제자와 보살, 건달바와 야차 등의 신중이 좌우로 둘러싼 구도이다.

부처님 대좌 밑 화기 안에는 ‘주상 전하 경술생 이씨 성수만세, 왕비 전하 기유생 김씨 성수제년, 빈궁 저하 무진생 조씨 수명천추, 세손 저하 정해생 이씨 봉각천추(主上殿下庚戌生李氏聖壽萬歲 王妃殿下己酉生金氏聖壽齊年 嬪宮邸下戊辰生趙氏壽命千秋 世孫邸下丁亥生李氏鳳閣千秋)’라는 축원 문구가 적혀 있다. 이들은 각각 조선의 제23대 국왕인 순조(純祖, 1790~1834, 재위 1800~1834)와 그의 왕비 순원 왕후(純元王后, 1789~1857), 후일 신정 왕후(神貞王后, 1809~1890)가 되는 세자빈 조씨와 헌종(憲宗, 1827~1849, 재위 1834~1849)이 되는 세손을 이른다.

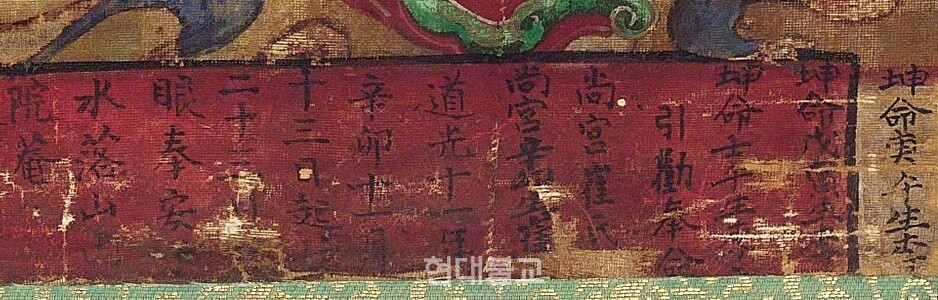

불화 하단부에는 가로로 길게 공간을 마련해 화기를 적었다. 이는 조선 후기 불화에서 흔히 볼 수 있는 형식이다. 화기를 통해 이 불화가 1831년(순조 31)에 조성돼 수락산(水落山) 내원암(內院庵)에 점안·봉안된 불화임을 알 수 있다. 화기는 크게 시주자 명단, 불사를 위해 일한 이들의 소임과 이름을 적은 ‘연화질(緣化秩)’, 불화가 봉헌됐던 내원암에 주석 중이던 스님들을 적은 ‘본암질(本庵秩)’과 수락산 일대의 스님들을 망라한 명단으로 생각되는 ‘산중질(山中秩)’의 네 부분으로 구성된다.

시주자 명단에 가장 먼저 이름을 올린 이는 ‘곤명 경오생 이씨, 곤명 무인생 이씨, 곤명 임오생 이씨(坤命庚午生李○ 坤命戊寅生李○ 坤命壬午生李○)’의 세 사람이다. 곤명은 여성을 의미하며, 이씨라는 성씨에서 축원문 속 인물들과의 관계를 짐작할 수 있다. 이 세 사람은 순조와 순원 왕후 사이에서 태어난 1남 3녀 중 명온 공주(明溫公主, 1810~1832), 복온 공주(福溫公主, 1818~1832), 덕온 공주(德溫公主, 1822~1844)이다. 화기에는 세 공주에 이어 명을 받들어 시주를 권유한[引勸奉命] 상궁 최씨(尙宮崔氏)와 상궁 신묘생 최씨(尙宮辛卯崔○)의 두 사람이 기록돼 있다. 상궁은 내명부에 소속된 궁관(宮官) 중 가장 높은 정5품의 위치에서 궁내 사무를 총괄하는 여성 관리이다.

불화가 조성된 1831년은 다음 세대의 왕실을 이끌어 갈 효명 세자(孝明世子, 1809~1830)가 불과 스물한 살의 나이로 훙서한 다음 해이다. 자식을 앞서 보낸 순조와 순원 왕후, 하나뿐인 오라버니를 영영 떠나보낸 세 공주의 마음은 슬픔으로 가득했을 것이다. 세 공주는 슬픔에 젖은 부모님을 위로하고, 홀로 남은 세자빈과 막 세손에 책봉된 조카의 앞날이 튼튼하길 기원하는 마음에서 이 불화를 조성했다. 아마도 효명 세자와 나이가 비슷해 사이가 더 가까웠던 맏언니 명온 공주가 주도해 발원하고, 가까운 상궁들을 동원해 불사를 거행했을 것이다. 불화에는 효명 세자가 극락의 즐거움을 누리기 바라는 마음도 담겨 있다.

공주의 마음이 피어난 자리

존귀한 신분의 공주도 혼인하면 친정 부모님이 더 애틋해지는 딸이자, 남편과 시부모에게 예를 갖추어야 하는 며느리였고, 병마 앞에서는 어린 자식을 남기고 눈을 감아야 했다는 점에서는 여염의 여느 여성들과 다르지 않았다. 명숙 공주에서 덕온 공주에 이르기까지, ‘금지옥엽’이라 불렸던 이들의 삶과 불심은 화폭 위에 피어나 우리 곁에 남아 있다.

▶한줄 요약

조선 시대 공주들의 삶과 간절한 바람은 불화의 화기에 오롯이 나타난다.