시간을 받아들이는 마음의 문제

돈(頓)을 좋아하는 것은 선(禪)의 사고

설일체유부는 단호히 점(漸)을 말해

보살도 한순간 깨닫는 것 아니야

산책의 여정 속에 영상대학원을 지나면 우뚝 솟아 있는 동국대학교 백주년기념비를 만나게 된다. 백주년기념비는 백년이라는 영욕의 세월을 견뎌 온 동국대학교의 흔적이자, 차를 타고 대학에 들어오면 꼭 보게 되는 학교 상징물이다. 한마디로 학교의 얼굴이라 할 수 있는 백년비 옆으로는 동국대의 또 다른 상징물인 정각원이 있다. 그런데 정각원에 이르는 길이 심상치가 않다.

그렇다. 우리를 계속 괴롭혀 온 계단의 마지막 관문이 정각원 계단이다. 가파른 돌계단은 정각원을 우러러보게 하는 길고 높은 계단이다. 앞서 우리는 동대입구역 6번 출구에서부터 언덕을 올라 혜화문에 이르렀고, 또 박물관까지 계단을 밟아 도착했다. 그 옆으로 난 언덕배기 길을 피해 혜화관, 혜화별관을 끼고 돌았지만 결국 동국대에서 피해갈 수 없는 계단을 또 만나게 된 것이다.

약간의 차이는 있지만, 보통 동국대 학생은 책과 노트북이라는 짐을 짊어지고서 매일 10층 높이를 왔다 갔다 해야 하는 시시포스의 형벌을 받아야 한다. 그중의 반이 바로 이 정각원 돌계단이다. 그런데 형벌을 받을 때 가장 괴로운 점은 시간이 좀처럼 지나가지 않는다는 것이다. 다들 겪어봤겠지만, 하기 싫은 일을 할 때는 시간이 갑자기 거북이가 되어버린다. 반대로 즐거운 일은 찰나 만에 끝나게 된다. 분명 시계는 똑같은 속도로 돌고 있는 데도 말이다.

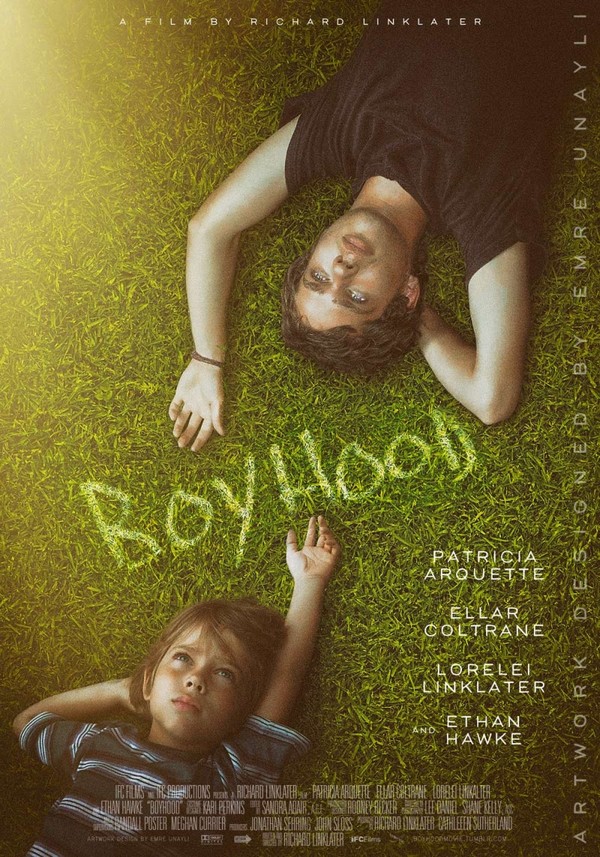

영화 ‘보이후드’는 6살짜리 꼬마가 대학에 들어가기까지의 내용을 담은 3시간 분량의 영화다. 3시간짜리 영화라고 하면 보통 ‘반지의 제왕 1’이나 ‘해리포터와 마법사의 돌’과 같은 영화, 혹은 근래 개봉한 ‘듄 파트1’과 같이 시리즈물로서 우리가 살고 있는 세계와는 아예 다른 세계를 설명하거나, 앞으로 몇 편이 더 나올지 모르는 후속작을 위해 여러 내용을 다루는 영화들이 생각날 수 있다. 이런 영화들은 그 세계관 설명이 장황하다 보니, 다소 지루하다는 평이 꼭 붙는다. 그런데 마찬가지로 3시간짜리 영화인 ‘보이후드’는 그저 6살 꼬마가 18살 대학생이 되는 평범한 삶의 내용이다.

그렇다면 거대한 세계관도 아니고, 꼬마가 자라는 내용을 3시간씩이나 들여 찍은 이유가 뭐냐 하고 물을 수도 있다. 여기에서 ‘보이후드’는 6살 아역배우가 18살 대학생이 될 때까지, 즉 12년에 걸쳐 촬영된 영화라는 사실을 알려주면 반응이 달라진다. 어떻게 사람의 12년 삶을 3시간으로 줄일 수 있냐고. 세계를 설명하는 데 3시간은 길고 지루하지만 한 사람의 인생을 설명하는 데 3시간은 짧은 것이다.

말이 길었지만, 시간은 상대적임을 말하고 싶었다. 불교에서는 이를 돈(頓)과 점(漸)이라 한다. 이 돈점 문제를 근대 성철 스님의 돈오돈수 주창으로 알고계신 분들도 많으리라 생각된다. 돈오점수냐, 돈오돈수냐. 그런데 점오점수를 말하지 않는 것을 보니 모두 돈오를 좋아하는 것은 쉽게 알 수 있다. 돈을 좋아하는 것은 선(禪)의 사고이다. 하지만 부처님의 말씀을 처음으로 종합하고 정리하여 체계를 세운 아비달마 불교, 그중에서도 가장 큰 세력이었던 설일체유부는 단호하게 점을 말했다. 그들에게 깨달음은 끝나지 않을 것만 같은 계단을 한 계단, 한 계단을 지루하게 올라 얻는 힘든 일이다.

나는 계단을 오를 때마다 이 점의 일을 생각한다. 숨에 수를 세고(수·數), 따르고(수·隨), 멈추고(지·止), 관찰(관·觀)하여 돌이켜보고(환·還) 깨끗해지는(정·淨) 아나파나, 육묘문의 여섯 계단을 지나 몸이 고통이고 덧없으며 영원하지 않고 나라 할 수 없음을 고민하여 느낌도 마음도 일체 세상 모두가 그렇다는 것을 관찰하는 사념처의 네 계단. 일체가 고통이라는 것에서 시작하여 사성제를 반복적으로 성찰하는 사선근의 네 계단. 이 사선근의 마지막 계단인 세제일법을 딛고 오르면, 중생은 바로 불교의 성자가 된다. 그런데 성자라 하더라도 끝난 것이 아니다. 계단이 끝나려면 견도 16찰나의 열여섯 계단, 수도 162찰나의 백예순둘의 계단이 남아 있다. 설일체유부에서는 이토록 깨달음은 길고 힘들며 지난한 길이다.

그런데 앞서 시간이 상대적임을 우리는 산책을 통해 알게 되었다. 수백 개의 계단이라도 즐거운 마음으로 오를 수만 있다면 그 시간이 찰나처럼 느껴지겠지만, 괴롭게만 느껴진다면 아무리 올라가도 끝이 없는 등반이 될 것이다. 그런데 온 생명의 행복을 위해 부처님은 가르침을 전하셨고, 우리는 백천만겁이 지나도 만나기 어려운 부처님 가르침을 만난 행복한 중생들인데 왜 이 행복한 사람이 행복의 가르침을 실천하는 것을 행복하게 여기지 못하고 괴롭게 여길까? 설일체유부가 점이라 단언한 것은 이 불교의 실천이 지난하고 괴롭기 때문이라고 확신하고 있기 때문이다.

그렇다. 부처님의 가르침을 만난 우리는 행복한 사람이고 그 분의 가르침은 반드시 행복으로 우리를 이끈다. 그런데 가르침을 실천하는 것은 괴로운 일이다. 왜일까? 부처님 가르침을 만나지 못한 백천만겁의 삶 속에서 우리는 괴로움을 괴로움인 줄 모르고, 그 안에서 즐겁다고 착각하며 살아온 억겁의 습(習)이 남아 있기 때문이다. 습관을 고치는 것은 괴로운 일이다. 담배를 태워본 적은 없지만, 주변에 담배를 끊기 위해 고생하는 친구들을 많이 봤다. 담배라는 습관을 끊어야 자신도 가족도 행복해질 수 있지만, 그것이 너무 괴롭고 견디기 힘든 일이어서 시간이 좀처럼 흐르지 않는다.

그런데 이런 지난하고 괴로운 길을 행복하게 오르는 등반가가 있으니 바로 보살(菩薩)이다. 보살이라고 똑똑해서 한순간에 툭 깨닫는 것이 아니다. 〈반야경〉에서는 반야십지(般若十地)라 하여 보살도 아비달마의 수행자와 똑같은 수행을 일곱 계단 밟아야 한다고 한다. 오로지 보살만의 십지라 하는 〈화엄경〉의 화엄십지도 열 가지 계단이며, ‘입법계품’의 마지막 보현행원은 이 우주가 먼지가 되더라도 보살의 서원은 끝이 없는 여정임을 설한다. 그런데 화엄은 완전한 돈교의 가르침이 아닌가? 끝이 없는데 왜 돈이라 하는가? 영원한 점일 뿐 아닌가? 나는 보살이 우주가 끝나도 끝나지 않을 보살행을 즐겁게 실천하는 자이기에 이것이 돈이라 말한다고 생각한다. 아비달마의 괴로운 발걸음과 대승의 홀가분한 발걸음은 연인을 버리고 십 리도 못가서 발병 나는 마음과 연인을 만나러 한 달음에 달려가는 마음에 다름 아니다. 돈과 점이란 물리적인 시간의 문제가 아니라, 그 시간을 받아들이는 마음의 문제인 것이다.