부처님을 빛깔로 보지말라

깨달음 철저히 고민·점검한 용성 스님

외도 세 확장에 불경 현대어 번역 나서

대각 널리 알리려 ‘금강경’만 3번 번역

분석철학자 비트겐슈타인은 말할 수 없는 것에 대해서는 침묵을 해야 한다고 했다. 그렇다면 이 우주의 지존으로 단 한 분만이 계시어야 하는 ‘부처님’께서 불화엄의 세계에서는 계속 중첩되는 이미지로 나타나고 있는 이 기이한 상황에 대해 우리는 침묵을 지켜야 할까? 도대체 동국대 대각전에서 만 분의 부처님이 서로를 장엄하는 이 불광의 세계는 우리에게 어떤 말을 하고 싶은 걸까?

어쩌면 우리는 처음부터 ‘부처님과 부처님’의 세계로서 너무 간단하게 〈화엄경〉을 들고 왔는지 모르겠다. 거북이처럼 느린 걸음의 산책 속에서 사색의 속도는 사슴처럼 빨랐는지 돌이켜보아야 할 시점이다. 하지만 이미 대각전에서 시간을 많이 보낸바, 다시 대각전에서 이 해답을 찾아보는 것이 좋을 듯하다. 수잔 손택이 작품의 A, B, C를 A, B, C가 아니라 X, Y, Z로 해석하는 것을 경계했듯이 대각전을 대각전으로 결정화하기 위해 대각전에 더 걸음을 머물러보자. 땅에서 넘어진 자, 땅을 짚고 일어난다. 보조지눌 스님의 말처럼 대각전에서 넘어진 우리는 대각전을 짚고 일어나야 한다.

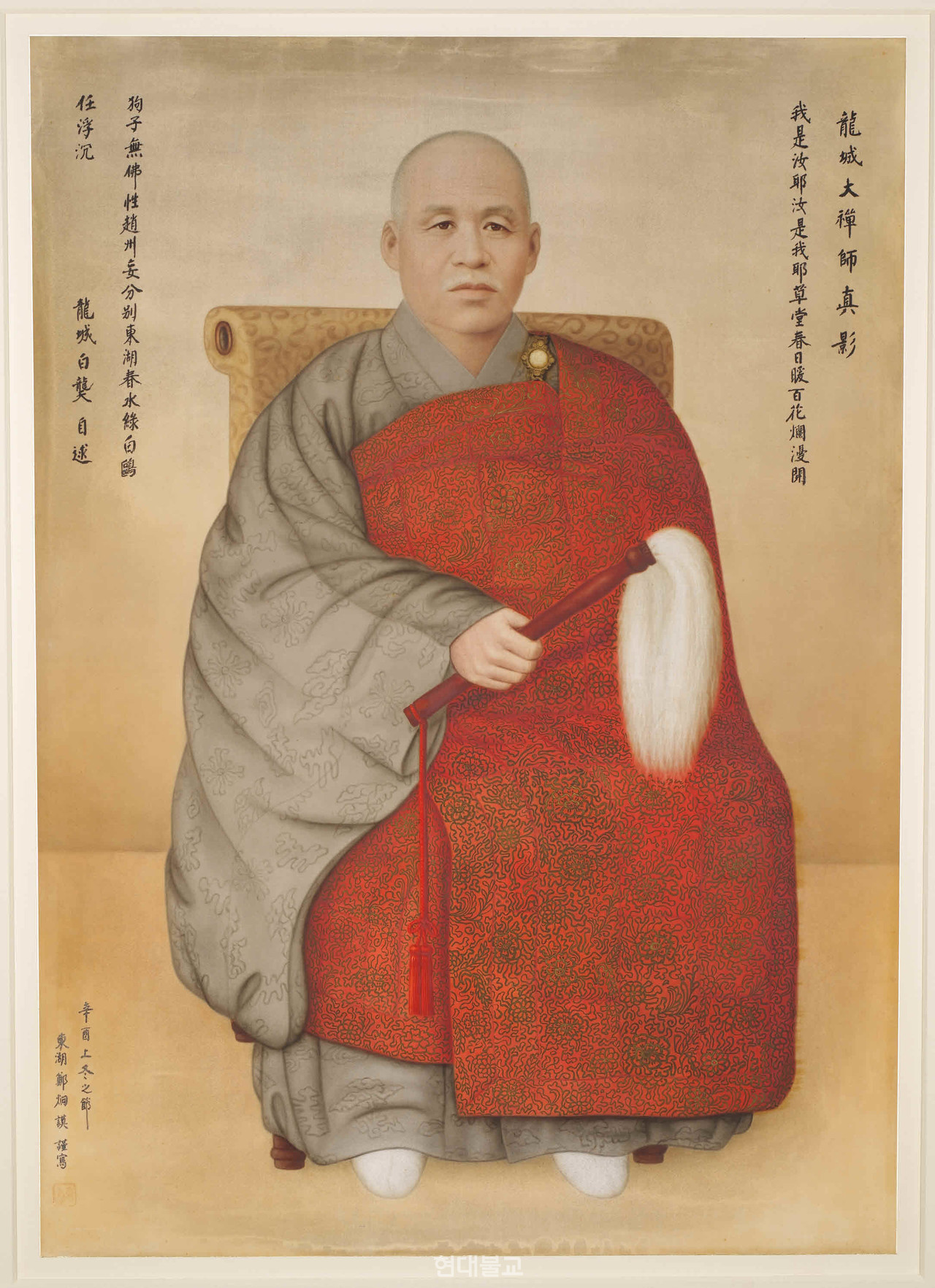

대각전, 그 이름으로 돌아온다면 대각은 부처님의 다른 이름이었다. 외도의 깨달음, 성문의 깨달음, 독각의 깨달음이 있지만, 그 위가 없는 부처님의 깨달음만이 대각이다. 그런데 이 대각이라는 단어를 불교사 속에서 가장 소리높여 부르신 분이 바로 우리나라의 용성진종 선사시다. 용성 스님께서는 불교를 아예 대각교라고 이름하시며 대각의 이름을 부르짖으셨다. 이 용성 스님의 대각에서 다시 출발해 보자.

용성 스님께서는 총 네 번의 깨달음을 얻으셨다. 대비주를 외시어 첫 번째 오도를 이루셨고, 무자화두를 드시어 두 번째 깨달음을 얻으셨으며, 〈전등록〉을 보시다가 일면불월면불의 공안이 타파되어 삼차 오도를 이루시고, 낙동강의 지는 노을을 보시며 마지막 깨달음을 얻으셨다. 이처럼 깨달음을 계속 고민하시고 자신의 증득을 철저하게 다시 점검하신 분이 불교사 속에서 용성 스님말고는 딱히 생각나는 바가 없을 정도다. 이렇게 깨달음 자체에 스님의 행지가 있고, 스님께서 대각교를 제창하시게 된 이유를 알 수 있으리라.

다시 돌아와 용성 스님은 자신이 깨달으신 바를 독불장군처럼 밀어 붙이신게 아니라 계속해서 재검하셨다. 이를 선(禪)의 용어로 오후보림(悟後保任)이라고 하는데, 스님께서는 특히 경전과 논서를 읽으시며 자신의 깨달음과 합치가 되는지를 점검하셨다. 이 과정에서 스님은 자신의 깨달음이 전도된 알음알이가 아님을 확신하셨고, 앞으로 자신의 삶이 부처님과 부처님, 조사님과 조사님으로부터의 혜명을 짊어지셔야 하는 운명임을 체감하셨다.

불불조조의 혜명을 짊어진 운명은 계속 용성 스님의 삶 속에서 시련으로 나타나게 된다. 기독교라는 지금까지는 조선 땅에서 불교가 대적한 적이 없는 새로운 종교가 나타났음에도 불교는 이미 유교라는 외도에 의해서 만신창이가 되어 있었다. 이를 대적할 분은 스님 한 분밖에 없었으니, 그 외로움과 고민이 어떠했을지를 절감할 수밖에 없다. 당시의 상황에 대해서 스님의 말을 빌려보면 그들이 서울에서 보여주는 기세는 “각 종교의 교당이 광대하고 장엄하고 화려하며 우뚝 솟아 하늘을 찌르고 항상 일요일이 되면 청중들이 교당에 가득 찼다”고 하시며 스스로는 탄식하시길 “외도의 교당은 종소리가 땡땡 울리면 수풀처럼 모여드는데 우리 불교는 적막하여 사람이 없으니, 이것이 누구의 잘못인가?”라고 자책하셨다.

그런데 이들의 교당에 종소리가 땡땡 울리면 청중이 수풀처럼 모이는 이유는 무엇일까? 용성 스님은 대각에 대해서 누구보다 확신이 있는 분이셨다. 무려 네 번의 깨달음과 그 보림에 힘써온 그가 아닌가. 부처님 법만이 진리임은 스님께 자명한 일이었다. 그렇다면 수풀과 같은 많은 사람은 무지해서 그런가? 일견 그렇다고 할 수도 있다. 하여 스님께서는 〈귀원정종〉, 사실상 우리나라 최초의 비교종교학 서적을 저술하시어 불교의 진리 앞에 외도의 진리는 화톳불 앞의 눈송이임을 보이셨다. 하지만 불교는 제자리에 있고 외도의 교당은 아직도 수풀처럼 많은 사람이 찾았다.

용성 스님은 외도들이 세를 갖게 된 이유가 진리의 정합에 있지 않음을, 그들이 시절인연을 알았기 때문임을 그제야 알게 되셨다. 다시 스님의 말씀을 빌려보면 외도들은 “오동나무 잎사귀 하나가 떨어지는 것을 보고 천하가 가을이 되었음을 아는” 자들이며 그 시절인연이란 “세계의 인류문화는 생존을 경쟁하고 경제의 파탄이 그 극에 도달하고 있는 시기”이고 한문공부는 이미 옛것에 불과했다. 그렇기에 외도들은 “모두 조선글로 번역된”, “각각 자기들이 신앙하는 종교서적”으로 공부하고 기도하는데 우리 불교는 그렇지 않음에 통탄을 거듭하셨다.

하여 스님께서는 한국불교사 속에서 그 위광이 영원히 빛날 위대한 불사를 시작하시니 불경의 현대어 번역이었다. 사실 〈귀원정종〉만 하더라도 사실상 한문에 현토만 달렸지 우리말만 알아서는 읽을 수가 없는 책이다. 하지만 우리말 번역을 시작하고 출판된 용성 스님의 후기 저작들을 보면 한문투에서 벗어나 거의 순한글 표기로 이루어졌다.

그렇다면 용성 스님이 대각을 널리 알리기 위해 어떤 경전을 번역하셨을까? 정말 많은 경전을 번역하셨지만 단적으로 〈금강경〉이라 할 수 있다. 이 〈금강경〉만 세 번을 번역하셨기 때문이다. 이 〈금강경〉이 스님께서 생각하시기에 대각을 가장 잘 보여주는 경전이었으리라. 그런데 이 〈금강경〉 26분에 다음과 같은 사구게가 있다.

색으로 나를 보려 한다거나

음성으로 나를 구하려 하면

이 사람은 사도를 행함이니

결코 여래를 보지 못하리라

부처님을 색(빛깔)으로 보지말라는 이 〈금강경〉의 사구게. 이 말은 부처님이 부처님을 장엄하는 대각전, 일생동안 조선말로 대각을 부르짖으신 용성 스님, 그 속에서 삼처전심(三處傳心)처럼 세 번이나 번역된 〈금강경〉, 다시 부처님을 색으로 보지 말라는 〈금강경〉의 사구게. “부처님을 부처님으로 장엄하되 그를 빛깔로 보려 하지 말라.” 이것이 대각전이 미적으로 노출되는 순간이며 산책자의 심상에 진주알로 결정(結晶)되어 다시는 잃게 되지 않을 가르침이 된다.

추신. 3회나 거듭된 대각전 산책의 결말이 다소 급하게 끝나버렸다. 글쓴이가 주어진 회차에서 비례의 미를 지키지 못해서다. 하지만 비례의 파괴미도 있으니 독자께서 널리 혜량해 주시길 바란다.