대각, 만불이 장엄하다

부처님은 중생·성문·연각 달리 대각 가져

대각 얻어 장엄 장면 담은 경전이 ‘화엄경’

‘불화엄’이여야 ‘부처님 장엄’ 뜻 명확해져

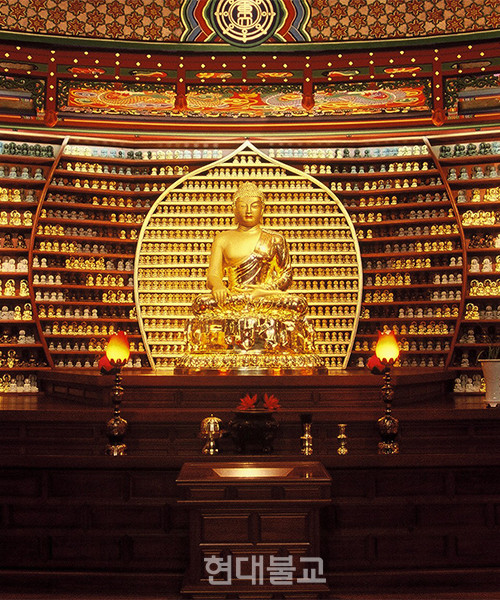

동국대학교 혜화문에서 약간 밑으로 돌아가면 학교 초입건물인 이해랑 예술극장이 나온다. 이 이해랑 예술극장이 있는 건물이 동국대학교 개교 90주년 기념관이고, 이 기념관의 아래에는 이해랑 예술극장, 위로는 동국대학교 개교 100주년 기념법당인 대각전이 있다. 그런데 요즘은 이 건물을 90주년 기념관이라고 부르지는 않는 것 같다. 아무튼 오늘 우리가 산책 중에 들릴 곳이 이 기념관에 위치한 대각전이다. 대각전은 원형법당으로 사각형의 구조를 탈피한 것만으로도 새로운 느낌을 주는 법당이다. 석가모니 부처님께서 주존으로 계시며 다른 좌우보처가 없이 작은 부처님 만 분이 봉안된 만불봉안의 법당이기도 하다. 그런데 원래 보살, 부처님은 너무나 희유한 존재이시기에 이 삼천대천세계에 단 한 분만이 존재하실 수 있다고 하는데 도대체 이 많은 부처님은 누구실까?

소승불교와 대승불교를 나누는 사상적 기준 중에 일세계-일불설과 다세계-다불설이 있다. 소승에서는 부처님과 부처님이 되기로 결정된 보살은 너무나 위대하고 희유한 존재이기에 한 세계에 두 분이 계실 수 없고 오로지 한 분만이 계신다는 의미에서 일세계-일불설을 주장한다고 한다. 반대로 대승에서는 지금도 현재설법 하시는 아미타 부처님 등의 타방불이 계시기에 다세계-다불설이라고 주장한다고 한다.

복잡하게 불교의 다양한 우주론을 펼칠 이유는 없지만, 사실 일세계-일불설도 여러 세계에 각각의 부처님이 계신다고 한다면 다세계-다불설과 다르다고 할 건 없다. 우리가 아미타불 염불을 하면 아미타 부처님께서는 반드시 임종시에 염불행자를 거두시러 내영하신다고 하는데 이때 열두 분의 부처님과 스물다섯 분의 보살께서 함께 오신다고 한다. 그렇다면 극락세계라는 하나의 세계에 아미타불과 열두 부처님, 도합 열세 분의 부처님이 계시는 걸까 라고 한다면 그건 또 아니다. 다만 아미타 부처님의 이명(異名)에 열두 개가 있을 뿐이다. 우리가 사는 사바세계의 교주로 계신 석가모니 부처님, 앞으로 우리가 가야 할 극락세계의 교주로 계신 아미타 부처님, 사실 대승의 세계관에서도 일세계-일불설은 잘 지켜지고 있다.

그렇다면 도대체 한 분의 주존 부처님과 만 분의 부처님이 한 세계에 자리하신 이 대각전은 무엇일까? 이는 대각(大覺)이 무슨 뜻인지부터 생각해 보아야 한다. 대각전은 말 그대로 대각을 모신 곳으로, 대각은 곧 부처님을 말한다. 세상에는 수많은 깨달음이 있다. 외도의 전도된 깨달음도 있고, 성문의 사성제를 깨달음, 연각의 연기를 깨달음도 있다. 다만 이런 여러 깨달음 중 가장 크며, 가장 위대하여 더 이상 위가 없는 깨달음으로 부처님의 깨달음이 있다. 이를 대각이라고 한다. 부처님이 중생, 성문, 연각과 다른 것은 이 대각을 가지셨기 때문임으로 곧 대각을 부처님의 이명으로 부르게 된 것이다.

이 대각을 얻은 순간, 바로 보리수 아래에서 부처님이 빛나는 샛별을 보시고 삼명이 밝아지셨을 때를 말하는 경전이 〈대방광불화엄경〉, 줄여서 〈화엄경〉이다. 우리에게는 〈화엄경〉의 등장인물과 줄거리를 간략하게 정리한 ‘화엄경약찬게’로도 잘 알려져있고, 의상 스님의 대표작인 ‘법성게’ 또한 〈화엄경〉의 대의를 노래한 작품이다. 그런데 익숙한 ‘약찬게’도 ‘법성게’도 〈화엄경〉의 내용만을 말하지 경전제목의 뜻이 무엇인지 말하지 않는데, 원래 동아시아불교에서 경전제목은 가장 먼저 밝혀야 하는 주제이다. 그렇다면 〈화엄경〉의 제목에서 우리가 꼭 알아야 할 점은 무엇일까? 바로 ‘불화엄(佛華嚴, Buddhvatasaka)’이다.

우리는 간단하게 〈대방광불화엄경〉을 화엄이라고 줄이지만, 사실 절대로 제외해서는 안되는 말이 바로 ‘불’이다. 화엄이라고 하면 ‘장식하다’라는 말밖에 안된다. 강아지도 옷을 입히면 장엄이고, 나무가 얼지 말라고 짚단을 메어도 장엄이다. 그냥 장엄이라는 동사만으로는 아무것도 설명할 수 없기에 반드시 붓다를 장엄한 불화엄이라고 해야 한다. 그렇다면 불화엄의 경전에서는 부처님을 어떻게 장엄해야 한다고 할까? 바로 부처님은 부처님으로 장엄해야 한다고 한다. 이것이 바로 불화엄이고 연화장세계이다. 실지로 경전 상에서 석가모니 부처님께서 깨달음을 얻으시자 다른 세계의 신들과 보살들, 그리고 부처님들이 이를 장엄하러 모이시는 이 장엄의 장면을 말하는 경전이 〈화엄경〉이다.

부처님이라는 너무 위대하여 그 위가 없는 분, 그렇기에 한 세계에 두 분이 계실 수 없는 그 분을 우리는 대각이라고 부르는데, 이 대각을 장엄하는 것은 다시 복수의 부처님이라는 이 이중적 상황이 나에게는 대각전의 이미지로 굳어진다. 이 굳어진 이미지는 다시 나에게 〈묘법연화경〉에서 말해지는 ‘부처님과 부처님만이 알 수 있는(유불여불, 唯佛與佛)’의 경지로 이어지며 일승, 불승의 개념들이 대각전의 부처님을 장엄하게 된다.

물론 내가 이중적이라고 생각하는 개념들을 논사와 조사님들이 자상하게 풀어 논증하셨고 그 나름으로 의단을 풀어나간 분들도 많으리라 생각한다. 법계, 법신이든, 유심이든, 무애(無碍)이든 해결을 위한 여러 실마리도 이미 제시되어 있다. 그럼에도 나는 ‘부처님과 부처님만이 알 수 있는’ 경계에 대해서 이를 이해하는 것이 불교도로서 반드시 필요한 일인가에 회의감이 느껴진다.

첫 번째로 경전 상에서 제시되지도 않은 추가적인 개념을 가지고 그 경전을 이해하는 것에 대한 회의감이다. 〈화엄경〉이 오직 마음이 모든 것을 짓는다는 일체유심조의 경전이라 말할 때, 우리는 이 일체유심조의 사구게 앞뒤의 문맥을 궁금해한 적이 있었을까? 이 일체유심조가 유심의 법계, 무애의 세계관으로 확장되는 것은 경전의 문맥상 가능한 일일까? 아니 사실 그 진짜 경전 상의 내용이 아니라 토르소로 뚝 짤린 이 게송에서 새로운 내용을 일구어낸 건 아닐까? 우리는 〈화엄경〉을 정말 자신의 손으로 읽고 있는걸까?

두 번째로 회의감은 이해 자체에 대한 회의감이다. 그런데 만불의 부처님께서 자리하신 대각전에서 나도 덩달아 말이 많아져 버려 허락된 지면이 다해버렸다. 그런데 우리의 걸음이 만약 어떤 목적이 있어 도착지가 결정되었다면 여기서 말을 멈추어야겠지만 산책자는 머물고 싶은 곳에 얼마든지 머물 특권이 있음으로 다음 호에서 대각전의 얘기를 더 이어가 보고자 한다.