“초심 잊은 사람에게 미래는 없다”

처음 발심한 마음이 바로 ‘깨달음’

본래부터 움직임 없는 것이 ‘부처’

초심을 생각하는 삶과 생활 돼야

2023년부터 안거에 무문관 정진

80세 노구에도 正覺 목포로 수행

“더 늦기 전에 화두와 한판 대결”

만날 인연은 어떻게든 만난다. 이 진리를 다시 확인한다.

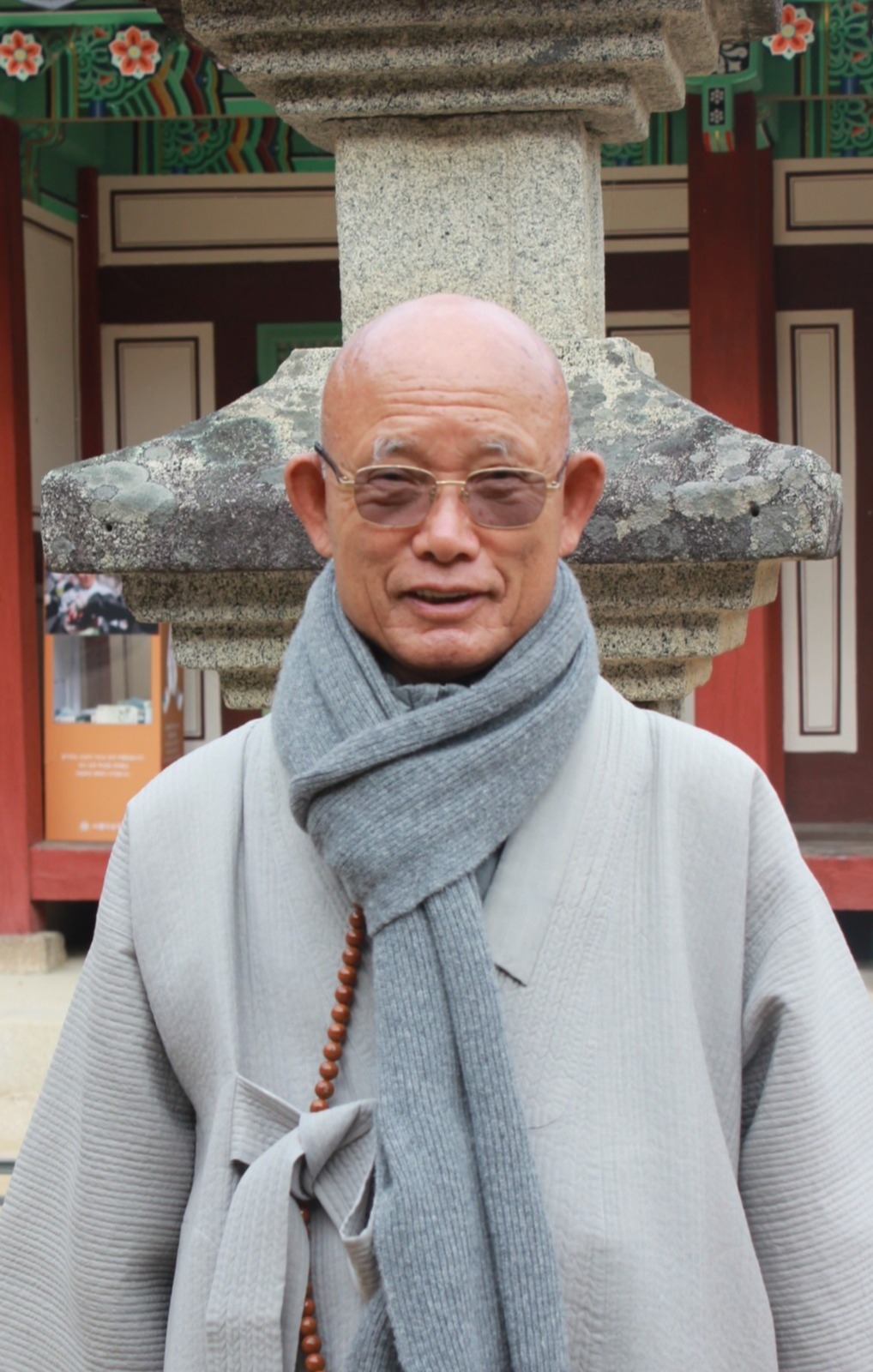

제방에서 존경받는 어른으로 꼽히는 전 영축총림 율주 중산 혜남 대종사를 뵙기 위해 지난 여름부터 연락을 드렸지만, 쉽게 연결이 되지 않았다. 무문관에 계시니 연락이 될 리 없었고 해제 후에는 전국을 다니며 불자들을 제접하는 일정이 많아 뵐 수 없었다. 말 그대로 ‘지푸라기라도 잡는 심정’으로 연락을 드리니 또 무문관에 가신다고 해 급하게 차를 달렸다.

설악산의 가을은 눈부셨다. 형형색색의 생명체들이 저마다의 아름다움을 뽐내고 있었다. 얼굴을 내밀 시기만 기다리고 있는 겨울이 얼씬도 못 할 정도.

바람과 함께 백담 계곡을 달렸다. 물빛은 찬란했다. 백담(百潭) 하나 하나에 생명이 스며들어 있었다. 산에 오르는 사람들의 발걸음에도 활기가 가득하다.

자연이 만들어 낸 그림을 보며 달리다 보니 어느새 백담사다. 백담사에는 한국불교의 대표적인 수행처 무금선원(無今禪院)이 있다. 1971년 당시 조계종 종정이던 고암 스님이 신흥사 교구에 선원건립의 원을 세웠고 이 뜻이 전법제자인 성준 스님에 이어졌으며 다시 설악무산 스님이 원력을 이어받아 1998년 무금선원을 열었다. 무산 스님은 오늘날의 설악산 불교를 연 개산조다.

“천방지축(天方地軸) 기고만장(氣高萬丈)/허장성세(虛張聲勢)로 살다보니/온 몸에 털이 나고/이마에 뿔이 돋는구나/억!”이라는 열반송(涅槃頌)을 남기고 2018년 5월 26일 입적한 설악 무산 대종사는 평생 수행을 게을리 하지 않았고 백담사 무금선원과 신흥사 향성선원을 개원하는 등 설악산을 지키며 선풍(禪風)을 진작했다.

‘무금’은 ‘무고무금(無古無今)’을 줄인 말로 ‘본래 성품은 맑고 고요해서 예도 없고 지금도 없다’는 뜻이다. ‘시간의 흐름이 멈춰버린 선원’이라고도 하고, ‘과거, 현재, 미래를 일거에 꿰뚫어버리는 선원’이라고도 한다.

무금선원은 무문관(無門關)과 기본선원으로 이루어져 있다. 무문관은 말 그대로 폐문정진(閉門精進)하는 곳이다. 매철 10여 명의 스님들이 사즉생(死卽生)의 각오로 수행한다. 두 평 크기의 독방 10칸의 문은 모두 바깥에서 잠겨 있다. 하루 한 번 오전 11시가 되면 음식이 들어가는 공양구(供養口)만이 외부와 연결되는 유일한 통로다.

‘무금선원에 앉아/내가 나를 바라보니//기는 벌레 한 마리/몸을 폈다 오그렸다가//온갖 것 다 갉아먹으며/배설하고/알을 슬기도 한다’

무산 스님의 시 ‘내가 나를 바라보니’에는 무문관의 ‘결기’와 ‘고독’이 온전히 담겨있다.

동안거를 하루 앞둔 백담사는 차분했다. 11월 15일 결제법회에서 새 조실로 영진 스님을 추대한다는 안내 현수막마저도 흔들림이 없었다. 백담사 부처님께 인사를 드리고 마당에서 혜남 스님을 만났다. 간절한 염원 끝에 만나서인지 절로 고개가 숙여졌다. 하지만 반전의 대화가 시작됐다.

“이 나이가 되면 제일 잘하는 게 뭐를 잊어버리는 거예요. 내 지팡이를 어디 뒀는지 잘 모르겠네. 하하.”

지팡이의 행방(?)은 금방 파악됐다. 지팡이를 다시 잡은 스님의 발걸음은 가벼웠다. “나는 발이 네 개야. 그래서 다른 사람보다 빠르게 걸어요. 하하.”

스님의 유쾌한 말씀을 따라 걷다 보니 백담사의 한적한 찻집이다.

“무문관이 바로 극락(極樂).”

젊은 수좌스님들도 힘들어한다는 무문관에 세수 80이 넘은 노스님이 입방한다는 게 믿어지지 않았다. 혜남 스님에게 단도직입으로 여쭈었다. 도대체 왜?

“여기 백담사 마당에 매월당 김시습, 설잠 스님의 시 ‘저물 무렵’이 적힌 시비(詩碑)가 있습니다.”

‘천 봉우리 만 골짜기 그 너머로/한 조각 구름 밑 새가 돌아오누나//올해는 이 절에서 지낸다지만/다음 해는 어느 산 향해 떠나갈거나//바람 자니 솔 그림자 창에 어리고/향 스러져 스님의 방 하도 고요해//진즉에 이 세상 다 끊어버리니/내 발자취 물과 구름 사이 남아 있으리.’

“설잠 스님의 시가 제 마음을 잘 나타내고 있습니다. 그야말로 수좌의 마음, 운수납자의 삶을 그리고 있습니다. 출가할 때부터 저의 목표는 도(道)를 이루는 것이었습니다. 강사(講師)와 율사(律師)로 나름대로 잘 살아오긴 했지만 그래도 뭔가 아쉬운 것이 많았습니다. 그래서 더 늦기 전에 화두와 한판 대결을 해볼 생각입니다. 하하.”

혜남 스님은 2023년부터 무문관에 방부를 들이기 시작했다. 백담사스님들의 배려로 하안거와 동안거를 나고 2024년 여름은 천성산 조계암 무문관에서 정진했다. 그리고 다시 백담사로 왔다.

“이 나이에 큰 선방에 앉으면 오히려 대중들을 불편하게 할 수 있습니다. 저도 부담스럽고요. 그래서 무문관을 선택했어요. 저 스스로 오롯이 화두에 집중할 수 있고, 대중들도 하루 한 끼 공양 외에는 크게 신경 쓸 일이 없으니 서로 좋은 일입니다.”

이야기를 이어가던 혜남 스님이 오현 스님의 시 한 편을 들려줬다. ‘마음 하나’라는 제목의 시다.

‘그 옛날 천하장수가/천하를 다 들었다 다 놓아도//한 티끌 겨자씨 보다/어쩌면 더 작을//그 마음 하나는 끝내/들지도 놓지도 못했다더라’

“달마 대사는 ‘밖으로는 모든 인연을 쉬고 안으로는 마음에 헐떡거림이 없이 마음이 장벽과 같아야 가히 도에 들어갈 수 있느니라(外息諸緣 內心無喘 心如墻壁 可以入道)’고 말씀하셨습니다. 무문관이야 말로 달마 대사의 말씀처럼 공부할 수 있는 곳입니다. 살아보니 무문관이 극락입니다. 산에서 불어오는 바람소리, 계곡에서 들려오는 물소리만 들어도 좋습니다. 창문 사이로 보이는 나무도 좋고, 겨울에 내리는 눈도 그렇게 예쁠 수가 없습니다. 눈이 쌓이면 여기 마당은 마치 하얀 카펫을 깔아놓은 것 같습니다. 문이 잠겨 감옥에 들어온 것이 아니라 저만의 극락 속에 있는 기분입니다. 정신이 열리고 헐떡거림이 없으면 무문관이 가장 자유로운 곳입니다.”

혜남 스님은 “무문관에 다니면서 오히려 건강이 더 좋아졌다. 더 짱짱해진 느낌이다. 3개월에 한 번씩 만나는 신도들도 건강해 보인다고 말한다”며 웃었다. 스님의 말씀을 들으며 문득 궁금해졌다. 왜 젊은 청년은 도인(道人)이 되기를 서원하며 출가했을까?

“내 삶의 주인공 되기 위한 수행 정진을”

교학 모르고 참선수행은 반쪽짜리

역대 조사 선지식 모두 禪敎 겸수

계율, 물통 마개…느슨하면 물 새

지혜, 선정도 지계 없으면 ‘무소용’

살생하지 않는 삶을 위하여…

스님의 고향은 경남 창녕이다. “전형적인 선비”였던 아버지 밑에서 비교적 부유하게 자랐지만 초등학교 1학년 때 맞은 전쟁으로 인해 집안은 풍비박산이 났다. 어렵게 초등학교를 졸업했지만 제도 교육은 더 받지 못했다. 한학(漢學)을 독학한 스님은 중국 역사에 등장하는 수많은 왕들의 삶에 빠지기 시작했다. 책에 빠져들수록 ‘영웅의 역사’ 뒤에는 수많은 죽음이 있었다.

“한나라 고조나 당나라 태종 등 당대의 영웅들은 수많은 사람들을 죽이고 권력을 손에 쥐었습니다. 심지어 자신의 왕위 등극을 도왔던 핵심측근들도 죽음을 피할 수 없었어요. 그 장면들을 책으로 볼 때마다 말할 수 없는 고통이 느껴졌어요. 생사(生死)가 허망한 것이라는 생각을 많이 했습니다. 한문이 눈에 들어오면서 불교 경전도 볼 기회가 생겼는데 ‘살생(殺生)을 하지 말라’는 구절을 보고 출가를 결심했습니다. 농사를 지어도 수많은 미생물을 죽일 수 있기 때문에 절에서 정진하자고 생각했어요. 불교가 평화의 종교라는 확신을 하게 됐죠. 불교라는 넓은 세계로 나가자는 생각을 했습니다.”

혜남 스님은 출가를 위해 창녕포교당으로 갔다. 거기서 만난 스님은 “출가를 하려면 관룡사로 가라”고 안내했다. 그래서 관룡사에서 행자생활을 시작했다. 1963년의 일이다. 관룡사 사중스님에게 글을 배웠다. “경전보다 시와 소설 등 문학을 배우는 것이 더 재밌었다”고 한다. 하지만 그것도 잠시, 군대를 가야 했다. 부산에서 군 생활을 하다 휴가를 맞아 찾은 절이 대각사다. 당시 대각사에서 포교를 하던 경우 스님의 폭포수 법문을 듣고 스님은 제대 후 다시 출가했다. 그리고 1967년 정식으로 계(戒)를 받았다.

“통도사 강원에서 경전을 보다가 졸업을 하지 않고 부산 기장 묘관음사 선방에 갔습니다. 향곡 스님께서 결제 도중에는 방부를 받아주지 않는다고 하십니다. 그래서 제가 따져 물었습니다. ‘수좌가 발심하면 결제이고 한 소식하면 해제 아닙니까?’라고 하니 스님께서는 ‘허허 이 놈이 못하는 소리가 없네’라며 결국 방부를 받아 줘 정진을 했습니다. 제가 제일 하판이어서 힘든 소임을 일부러 살면서 정진했던 기억이 납니다. 그 뒤 범어사 강원으로 가서 졸업을 했습니다.”

강원을 졸업하고 스님은 5대 적멸보궁과 3대 관음도량에서 간절한 기도를 올렸다. “선지식(善知識)들을 모시고 공부할 수 있게 해달라”는 원(願)을 세우고 수행하고 또 정진했다. 그리고 다시 참선 수행의 길에 나섰다.

“인천 용화선원에 방부를 들여 전강 스님을 모시고 정진했습니다. 시심마(是甚) 화두를 들고 공부했는데 비교적 잘 됐습니다. 전강 스님께서 계속 같이 살자고 말씀을 하실 정도였습니다. 해인사에서는 성철 스님 한 철 시자(侍者)가 되기도 했습니다. 제가 좀 내성적인 성격인데 해안사 선원에 가서는 성철 스님을 모시고 싶었습니다. 성철 스님이 워낙 박학다식하셔서 여쭈고 싶은 것이 많았거든요. 당시에 제가 〈신심명〉과 〈증도가〉를 다 외웠습니다. 의심 나는 구절을 여러 번 여쭈었고 막힘없이 답을 주시던 성철 스님이 지금도 많이 생각납니다. 통도사 월하 스님께도 많은 가르침을 받았습니다. ‘중산(中山)’이라는 법호도 월하 스님께서 주신 것입니다. 흔들림 없는 산과 같은 수행자가 되라고 당부하셨습니다.”

혜남 스님이 특별히 기억하는 스승은 운기 스님이다. 박한영 스님으로부터 유일하게 전강을 받은 운기 스님에게 경(經)을 배운 시간은 가장 행복했던 시기 중 하나다.

선원에서 정진을 이어가던 혜남 스님은 운기 스님이 해남 대흥사에서 강을 연다는 소식을 듣고 바로 짐을 쌌다. 강원을 졸업하고 선원까지 다니고 있던 상황이었지만 운기 스님에게 〈치문〉부터 다시 배우기 시작했다. 〈화엄경〉까지 다 듣고 운기 스님에게 전강을 받을 수 있었다. 이때 받은 법호는 ‘남주(南州)’다.

혜남 스님은 여기서 멈추지 않았다. 일본어로 된 불교 서적을 읽던 도중 답답함을 느껴 결국 유학길에 올랐다. 대정대학 동양학부에 입학한 스님은 불교와 유교, 도교를 다양하게 공부했고 여기에 더해 〈화엄경〉 공부에 매진했다. 10년 동안의 유학 생활을 마치고 다시 돌아온 곳은 해인사 강원 강주를 맡아 후학들을 제접하기 시작했다.

“한국에 돌아와서는 다시 선원에 갈 생각이었습니다. 지금도 그렇지만 항상 선방에 다니지 못한 것이 계속 아쉬웠거든요. 인연인지 해인사 강주 제안이 들어왔고 그 뒤로도 법주사, 중앙승가대, 은해사 승가대학원, 통도사까지 계속 강원에 있게 됐습니다.”

스님의 ‘변신’은 여기서 그치지 않았다. 영축총림 율주로 추대된 것이다.

“저도 제가 율사의 길을 가게 될 것이라고는 생각도 못했습니다. 그래도 대중들이 요청을 하니 맡지 않을 수 없었어요. 유명무실한 상태였던 율원을 다시 열고 학인들과 함께 공부하며 지냈던 시간도 저에게는 무척 소중한 순간이었습니다.”

“세상사 모두 구름 같은 것”

참선과 교학, 계율까지 회통한 혜남 스님에게 공부의 길을 여쭈지 않을 수 없었다.

“사교입선(捨敎入禪)이라는 말이 있습니다. 교학을 공부하고 참선에 들어간다는 말입니다. 교학을 모르고 참선을 하는 것은 반쪽에 불과해요. 선이 불립문자(不立文字)라고 해서 문자를 몰라도 된다는 말이 아닙니다. 역대 조사 선지식들도 교학을 소홀히 하고 참선으로만 도를 성취하지는 않았습니다. 선과 교를 겸수(兼修)했습니다. 이 점을 우선 말씀드리고 싶습니다.”

스님이 다음으로 강조한 것은 율(律)이었다.

“율(律)은 부처님 행(行)입니다. 계율은 물통을 꽉 죄는 데에 비유됩니다. 마개가 느슨하면 물통의 물이 샙니다. 교학으로 이룬 지혜와 참선으로 이룬 선정도 계율이 느슨하면 줄줄이 새게 돼요. 계(戒), 정(定), 혜(慧) 삼학(三學)을 함께 이루는 공부를 하시기 바랍니다.”

혜남 스님의 주전공이라 할 수 있는 〈화엄경〉의 핵심도 알고 싶어졌다.

“〈화엄경〉은 ‘대방광불화엄경(大方廣佛華嚴經)’입니다. 해석하자면 ‘보살 만행의 꽃으로 불과를 장엄한다’는 뜻입니다. 핵심 내용은 ‘통만법명일심(通萬法明一心)’, 즉 ‘만법을 다 통일시켜서 한마음을 밝힌다’라고 할 수 있습니다. ‘약인욕료지 삼세일체불 응관법계성 일체유심조(若人欲了知 三世一切佛 應觀法界性 一體唯心造)’라고 했습니다. ‘만약 삼세의 모든 부처님을 알려고 하거든 응당 법계의 성품을 관찰하라. 모든 것은 마음이 만들어 내는 것이다’는 뜻입니다. 오직 마음에서 시작해서 마음에서 끝납니다. 이것을 알면 됩니다.”

스님은 수행에 대한 당부도 잊지 않았다.

“수행이든 뭐든 젊을 때 열심히 해야 합니다. 지금 생각해보면 젊을 때 더 치열하게 공부를 하지 못한 아쉬움이 많아요. 남들이 보기에는 제가 공부를 많이 했다고 하지만 저 스스로 생각해보면 너무 부족한 것이 많거든요. 수행하는 사람은 모든 인연을 쉬어야 합니다. 그래야 공부에 집중할 수 있습니다. 깨달음이라는 것은 밖에 있지 않습니다. 본래성불(本來成佛)입니다. 우리는 본래 깨달은 존재입니다. 이것을 알면 공부도 더 잘되지 않을까 합니다.”

혜남 스님은 특히 초심(初心)을 강조했다. 변치 않는 초심이 가장 중요하다고 여러 차례 강조했다.

“초심을 잃지 말라는 얘기를 꼭 해주고 싶어요. 초심이 중요합니다. 초발심시변정각(初發心是便正覺)입니다. 산철이 되면 제가 자청해서 통도사성보박물관 사경반을 맡아 강의를 하나 합니다. 바로 ‘초발심자경문’ 강의를 하고 있습니다. 초심을 잊은 사람에게 미래는 없습니다. ‘법성게’ 첫 구절이 ‘법성원융무이상(法性圓融無二相)’입니다. ‘법성은 원융해서 두 모습이 없다’는 말이죠. 이어서 ‘제법부동본래적(諸法不動本來寂)’, ‘모든 법은 움직임이 없어서 본래부터 적멸이다’입니다. 그리고 마지막에는 ‘구래부동명위불(舊來不動名爲佛)’, ‘본래부터 움직임이 없는 것을 이름하여 부처라고 한다’입니다. 초심을 생각하는 삶과 생활이 되어야 합니다.”

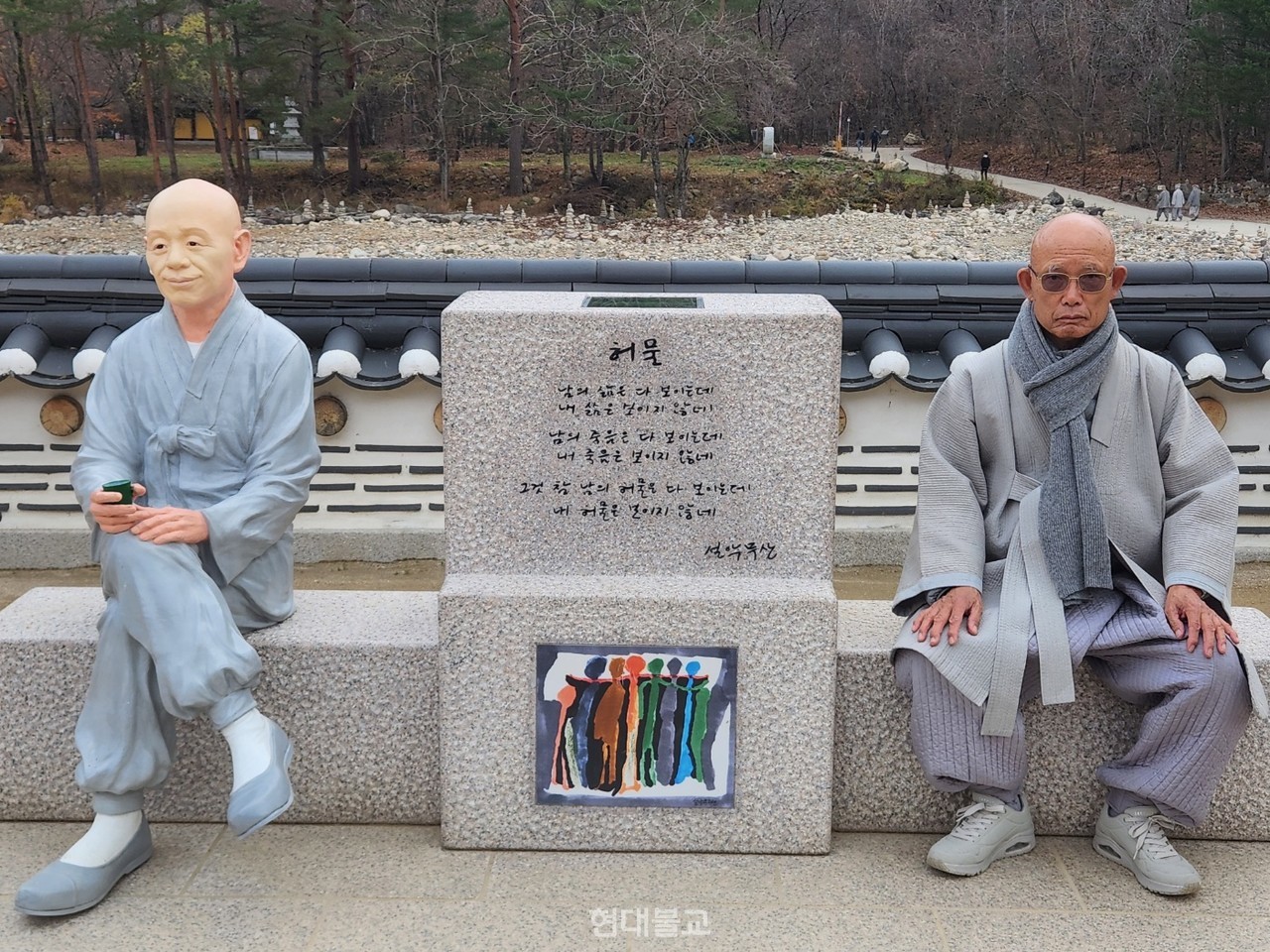

혜남 스님과의 인터뷰는 유쾌하면서도 진지했다. 노스님의 할과 방이 신선하기만 했다. 인터뷰를 마치고 나오니 경내에 무산 스님 상(像)과 시비(詩碑)가 있다. ‘허물’이라는 시다.

‘남의 삶은 다 보이는데/내 삶은 보이지 않네//남의 죽음은 다 보이는데/내 죽음은 보이지 않네//그것 참 남의 허물은 다 보이는데/내 허물은 보이지 않네.’

혜남 스님은 “어쩌면 우리 인생이 이런 거 아닌가 싶다”며 웃었다. 그러면서 “내 삶을 찾고 내 삶의 주인공이 되기 위해 선방으로 가야겠다”며 발걸음을 돌렸다.

3개월간의 고독한 싸움을 시작하는 노스님의 뒷모습이 위풍당당하기만 했다.<끝>

유철주 / 작가