마음공부, 부처님 설한 최상의 공덕

오계 수지·자비보다 큰 공덕

‘덧없구나’를 깊이 인식하는 것

많은 공덕 지었다면 무상 알고

마음공부하라는 부처님의 당부

자기 장점을 찾아보자

불자들에게 익숙한 이름들이 있습니다. 사리불, 목건련, 가섭, 아난다, 수보리…. 이런 이름 앞에는 늘 따라붙는 말이 있으니 지혜제일 사리불, 신통제일 목건련… 이런 식이지요. 이런 수식어는 이들의 스승인 부처님이 붙여주었습니다. <앙굿따라 니까야>에 나옵니다. 그런데 우리는 보통 부처님의 10대 제자라고 하여 딱 열 분의 이름만 알고 있는데 해당 경전을 보면 그밖에 또 다른 스님들 이름을 거론하며 ‘무엇이 제일이다’라고 부처님이 찬탄합니다. 무려 40명이 훌쩍 넘는 선지식들이 등장합니다.

뿐만 아닙니다. 비구니스님들도 똑같이 거론되고 있고, 여러분과 나처럼 남녀 재가신자들에게도 부처님은 ‘○○는 □□이 제일이다’라며 이름을 거론하면서 드러내놓고 찬탄합니다.

‘드러내놓고’라는 말이 좀 거북하신가요? 하지만 칭찬은 이렇게 드러내는 것이지요. 과장하지도 않고 왜곡하지도 않습니다. 부처님이 쭉 살펴보시고 대화를 나눠보신 결과 그 사람에게 실제로 있는 장점이니까요. 여러분은 어떤 것이 으뜸간다고 부처님에게 칭찬을 받고 싶은가요? 바로 그 점을 잘 계발하면 그게 바로 수행이라고도 할 수 있으리라 생각합니다.

보시 제일 많이 한 아저씨

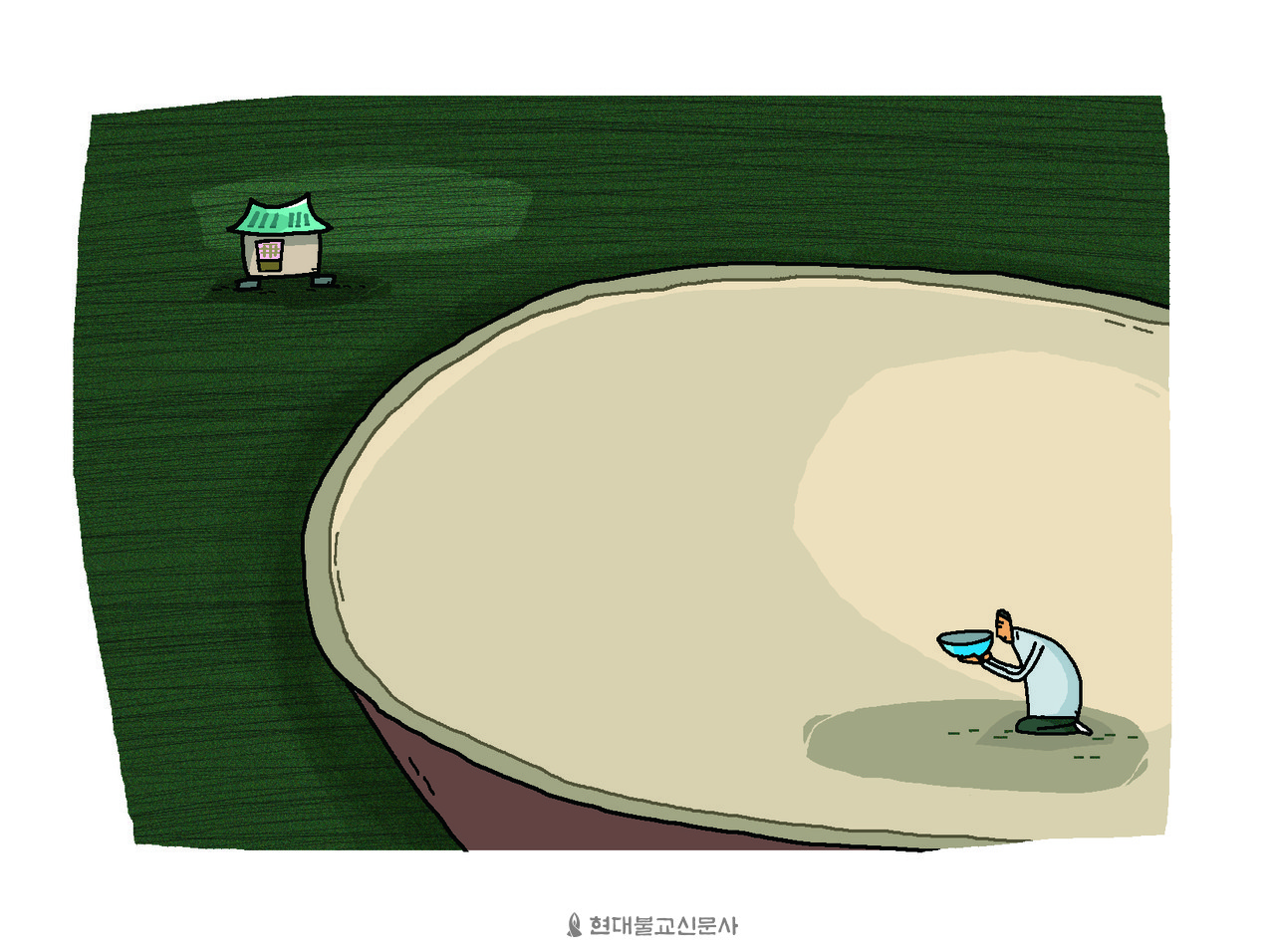

본론으로 들어가지요. 부처님에게서 ‘보시제일’이라고 찬탄 받은 재가불자가 있습니다. 현실적인 도움이 필요한 사람들에게 아낌없이 베풀어주기로 으뜸가는 사람, 바로 급고독장자입니다. 그는 부처님이 보리수 아래에서 성불하시고 그리 오래지 않아서 제자가 된 사람입니다. 그 유명한 기원정사도 그의 시주로 이루어졌지요. 경전에서는 쑤닷따 아나타삔디까라는 이름으로 등장합니다. 급고독이란 말은 고독(孤獨)한 사람에게 필요한 것을 공급해준다(給)는 뜻이 담겨 있습니다. 고독한 사람이란 어려서 부모를 잃은 고아(孤)와 나이 들었지만 의지할 곳이 없는 외로운 노인(獨)을 말합니다.

이토록 아낌없이 베풀다보니 어느 사이 급고독장자 자신도 가난해지고 말았습니다. 하지만 보시를 멈출 수는 없었기에 그는 멀건 죽을 쑤어서라도 배고픈 사람에게 나누어 주었습니다. 그리고는 틈만 나면 절을 찾아서 부처님을 뵙고 특히나 존경하는 사리불 스님과 법의 우정을 쌓아간 ‘아저씨’입니다.

어느 날, 급고독 장자가 부처님을 뵈러 왔습니다. 부처님은 짐짓 이렇게 그에게 질문을 합니다.

“그대는 지금도 열심히 베풀고 있습니까?”

그러잖아도 가세가 기울어서 예전처럼 보시하지 못해 안타까운데 하필 부처님은 정곡을 콕 찔러서 물었습니다. 급고독장자는 송구한 듯 대답합니다.

“보시를 하기는 합니다만, 시큼한 죽과 함께 뉘가 섞인 싸라기 쌀로 만든 거친 음식입니다.”

급고독장자의 마음이 전해졌을까요? 부처님은 이렇게 격려합니다.

“베푸는 것이 거칠고 변변찮고 소량이어도 혹은 그 반대의 것이어도 어떤 마음으로 베푸냐가 중요합니다. 받는 사람을 존중해서 자기 손으로 직접 보시하면 그 과보는 매우 훌륭하게 그대에게 나타날 것입니다.”

급고독장자는 조금 위안을 얻었을 것입니다. 그는 다른 이에게 무엇인가를 베풀 때 부처님 말씀처럼 정성을 담았기 때문입니다. 그런데 부처님은 뜻밖의 말씀을 이어나갑니다. 아주 먼 옛날, 그러니까 석가모니 부처님의 전생 이야기입니다.

보시 공덕의 순서

어느 생에선가 부처님은 웰라마라는 이름의 바라문이었습니다. 이 사람은 어마어마한 자산가였습니다. 그는 누군가에게 보시할 때에도 눈이 휘둥그레 해질 정도로 아낌없이 베풀었습니다. 다른 사람이 따라 하려 해도 도저히 흉내조차 낼 수 없을 정도로 그의 보시 규모는 엄청났습니다. 강물이 흘러넘치듯 웰라마는 보시했습니다.

그런데 상상을 초월할 정도의 재물 보시보다 공덕이 더 큰 행위가 있으니 그건 바로 올곧게 잘 수행하는 구도자에게 공양 올리는 일이라고 부처님은 말합니다. (경전에서는 수다원-사다함-아나함-아라한의 순서로 구도자를 언급하지만 설명이 길어질 것 같아서 그냥 ‘올곧게 잘 수행하는 구도자’라고 줄여서 말씀드립니다.)

물론 구도자 한 사람보다는 올곧게 잘 수행하는 구도자 백 사람에게 공양 올리는 일이 더 공덕이 큰 일임은 말할 필요 없습니다.

이 구절을 읽으면 슬그머니 의문이 일어납니다. ‘그러니까, 이웃에게 아무리 재물을 많이 베풀어도 스님 한 사람에게 공양 올리는 것이 더 공덕이 크다는 말이잖아. 사회에 기부하지 말고 절에다 다 가지고 오란 말이야, 뭐야?’

대놓고 말을 하지는 않지만 이 경전을 읽을 때 어떤 수강생들 얼굴에는 불만의 기색이 역력합니다. 이해합니다. 하지만 생각해보지요. ‘올곧게 잘 수행하는 구도자’라면 무엇이 필요할까요? 석가모니 부처님 시절로 돌아가서 생각해보면 그날 하루 수행하기에 적당한 한 끼의 밥만이 구도자에게 필요한 것입니다. 그러니 이 구절은 아무리 태산보다 많은 재물을 아낌없이 베푼다고 하더라도 법답게 수행하는 구도자에게 마음을 담아 음식 한 끼를 공양 올리는 일이 더 큰 공덕이라는 말입니다. 재물의 보시로 채울 수 없는 마음공부의 중요성을 강조하고 있습니다.

재물 보시보다 중요한 일

그런데 올곧게 잘 수행하는 구도자 백 사람에게 공양 올리는 일보다 더 공덕이 큰 일이 있습니다. 그건 바로 부처님에게 공양 올리는 일입니다. 여기서 멈추지 않습니다. 부처님에게 공양 올리는 일보다 부처님을 우두머리로 하는 승가에 공양 올리는 일이 공덕이 더 크고, 그보다 더 공덕이 큰 것은 승가를 위하여 절을 짓는 일이라고 부처님은 말씀하십니다. 부처님은 평소 재가불자들에게 많은 말씀을 하셨지만 딱 두 가지로 정리하면, 베풀기(보시)와 오계 지키기(지계)입니다. 수행은 좀 어렵고 선행을 하면서 행복하게 살고 싶다는 재가자는 이 두 가지만 열심히 실천해도 된다는 것이지요.

지금까지의 사항들은 사실 급고독장자가 평소에 해오던 일이었습니다. 그걸로 치자면 급고독장자는 어마어마하게 공덕을 쌓아왔습니다. 그런 불자에게 부처님이 하시는 말씀은 글쎄요, 별로 효과가 없어 보입니다. 하지만 부처님 법문은 이제부터 시작입니다. 부처님에게 공양 올리는 일보다, 절을 하나 짓는 일보다 공덕이 더 큰 일이 또 있다는 것입니다.

그건 바로 청정한 마음으로 삼보에 귀의하는 일입니다. 청정한 마음이란 그 어떤 욕망이나 계산하는 마음을 다 내려놓고 삼보를 내가 기댈 유일한 언덕이라 믿는 마음입니다.

그런데 이 귀의하는 일보다 더 공덕이 큰 일은 다섯 가지 계를 지키는 마음입니다. 자신을 윤리적으로 반듯하게 챙기는 일, 이것이 오계를 지키는 일입니다. 그래야 어디서 누구를 만나도 당당하고 가족과 이웃의 신뢰를 얻을 수 있습니다.

더 공덕이 큰일을 찾아서

그런데 다섯 가지 계를 지키는 일보다 공덕이 더 큰 것이 있다고 부처님은 말합니다. 그건 바로 이웃과 세상을 향해 자애심을 품는 일입니다. 나도 살기 벅찬데 무슨 배부른 소리냐고 할 건가요? 이해합니다. 나부터 살고 봐야지요. 부처님은 이런 자애심을 밤낮으로 품고 살라는 말씀도 하지 않습니다. 아주 짧게라도 한번 품으라고 합니다. 얼마나 짧게? 소젖을 한번 짜는 동안만큼이라고 합니다.

또는 꽃향기가 바람에 실려 내 코를 스쳐 지나는 동안이라고도 합니다. 나는 소젖의 비유보다 꽃향기 비유가 더 와닿습니다. 자애심은 아름다운 마음입니다. 꽃처럼 아름다운 마음을 그 향기가 살짝 나를 스쳐 지나는 짧은 동안만이라도 좋으니 자애심을 품는 것, 이것이 부처님에게 공양 올리는 일보다 절 하나 짓는 일보다 공덕이 더 크다는 것입니다.

여기서 끝이 아닙니다. 이보다 공덕이 더 큰 일이 또 있습니다. 그건 바로 ‘참으로 덧없구나’라고 진지하고 깊이 인식하는 일입니다. 세상에 영원한 것은 없다는 사실을 뼈저리게 느끼는 일, 손가락을 딱 튕기는 그 짧은 시간만큼이라도 한번 뼈저리게 그걸 느껴보는 일이 절 하나 짓는 것보다 공덕이 더 크다는 부처님 말씀입니다.(<앙굿따라 니까야> 제9권)

그동안 수없이 보시하며 공덕을 지었다면 이제 덧없음을 자각하면서 당신의 마음공부에 집중하라는 부처님의 안내입니다. 재가불자는 복덕, 공덕이라는 말에 귀가 솔깃합니다. 이왕 할 바에는 공덕이 가장 큰 일을 하는 게 좋습니다. 부처님은 그게 바로 덧없음을 뼈저리게 인지하는 일이라고 합니다. 여기서부터 부처님 법 공부가 시작되기 때문입니다. 불교 역사에서 가장 훌륭한 시주님 급고독장자에게 들려준 부처님의 그날 이 말씀을 그는 어떻게 받아들였을까요?