하루살이가 극성을 부리는 계절이다. 밤에 불을 밝히면 하루살이가 떼로 몰려들어 눈살을 어지럽힌다. 아침이 되어 창문을 열면 하루살이 사체가 수북이 쌓여 마음을 언짢게 한다. 특히 장사하는 가게 주인에게는 피해를 주기도 한다.

‘하루살이’라는 이름은 성충으로 단 하루에서 며칠 만 생존하기 때문에 붙여진 이름이다. 생애 대부분을 물속에서 한 달 또는 몇 년을 유충으로 지내다가 날개를 달고 뭍으로 나와 성충으로 짧은 삶을 마감한다. 하루살이는 오랜 시간을 살지 못하기 때문에 그 짧은 시간 동안 비행하며 짝을 찾아 후손을 남겨야 한다. 입이 퇴화한 성충은 체내에 저장해 둔 에너지로만 활동하다가 수컷은 죽을 줄 알면서도 종족을 남기기 위해 기꺼이 교미를 한다. 암컷 역시 물속에 알을 낳은 후 장렬하게 산화한다.

사실 하루살이는 무해한 벌레이고, 하루살이가 나타났다는 것은 물이 오염되지 않았다는 증거로 볼 수 있다. 하지만 우리는 무턱대고 하루살이를 혐오하고, 하루하루를 아슬아슬하게 살아가는 사람을 하루살이라고 비하하기도 한다.

저녁에 하루살이가 떼 지어 날아다니는 것은 하루살이 생애의 처음이자 마지막 비행인 것이다. 우리는 하루살이의 그 짧은 하루를 우리의 백 년으로 착각하고 있는 것은 아닐까? 인간이 그저 잠을 자고 아침을 맞이하며 백 년을 무료하게 살아간다면 그 삶이 하루살이 벌레보다 나은 삶을 살아가고 있다고 말할 수 있을까?

단 하루를 살기 위해 오랜 세월 동안 물속에서 애벌레로 지내야 했던 하루살이가 하찮게 느껴질 수도 있다. 그러나 하루살이는 세상의 눈총에는 아랑곳하지 않고 오직 하루를 향해 묵묵히 제 삶을 살아가고 있다. 주역에 나오는 자강불식(自强不息)이란 의미는 하루살이 애벌레가 물속에서 열 번 넘게 살갗을 벗겨내며 강건하게 살아가는 모습을 일컫는 것 아닐까. 자기 힘으로 자신을 끊임없이 강하게 만들어 마침내 하늘 높이 날아오르는 하루살이.

인간이 백 년을 산다 해도 그날들은 생로병사(生老病死)의 웅덩이에서 살아가는 애벌레와 다를 바 없다. 악취 나는 그 물속에서 병든 몸을 부여안고 행여 물고기들의 먹잇감이 될까 벌벌 떨며 아슬아슬 살아가는 그 고뇌란. 날개를 달고 하늘로 비상할 때까지 견디고, 또 견뎌내야 하는 고행인 것이다.

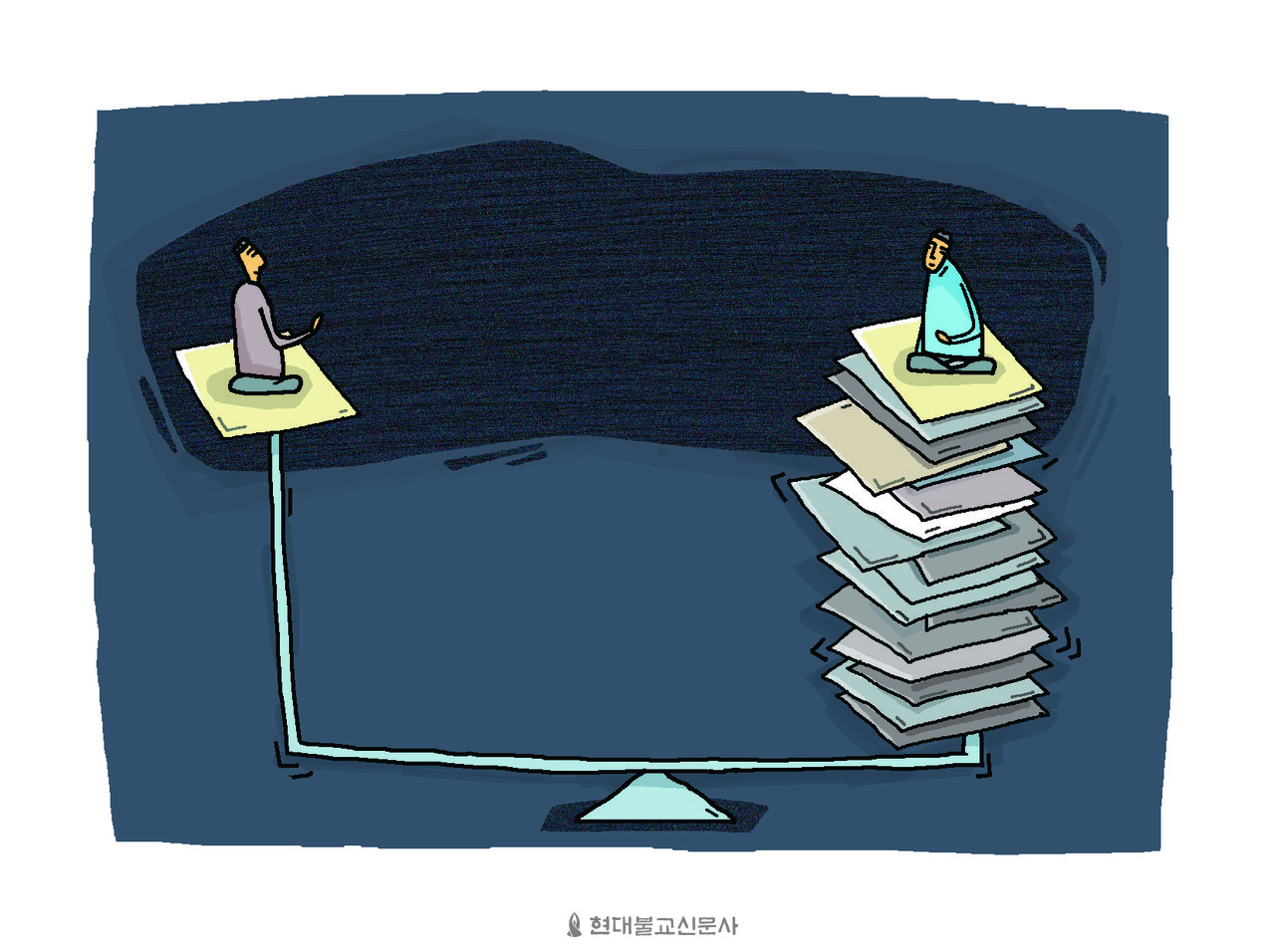

마침내 낡은 몸을 벗고 새 몸으로 변이되는 탈각, 탐진치(貪瞋癡)의 삼독을 끊어내고 부처가 되는 환희 아닌가. 이제 색신(色身)과 법신(法身)은 둘이 아니다. 부처의 삶은 하루를 사는 것이다. 낮만이 하루가 아니고, 밤만이 하루가 아니다. 낮과 밤이 함께 있어야 하루다. 생사일여(生死一如), 삶과 죽음이 하나인 것이 완전한 하루살이 삶이라 할 수 있다.

하루살이는 과거를 사는 것도 미래를 사는 것도 아니다. 오랫동안 뿌연 무의식 속에서 헤매다 오욕(五慾)이 떨어져 나가 초의식의 세계로 터져 나올 때, 어제니 내일이니 하는 분별은 사라지고 오직 진리의 하루살이가 시작된다. 100년을 살아도 하루를 사는 것이고, 깨어난 하루를 살면 100년을 사는 것이다. 인생은 본디 하루살이의 삶이 아닐까.