“금강경 10만독 정진 중… 불가능은 없다”

2001년 생일, 금강경 10만독 발원

매일 새벽 4시 기상… 경전 독송해

‘응무소주 이생기심’ 전환 이루고파

출가자, ‘출가 초심’ 항상 되새겨야

지계는 ‘출가자 마음 속 지주’ 같아

재자자는 보현행원품 보며 공부하길

부처님오신날을 앞두고 불지종가(佛之宗家) 국지대찰(國之大刹)이며 세계문화유산 도량인 영축총림 통도사를 찾았다. 인도의 그것과 마찬가지로 영축산은 언제나 부처님 품과 같이 포근하고 따뜻하기만 하다. 곳곳을 장엄한 연등과 산중에 고개를 내민 새 생명들이 어우러진 영축산은 그야말로 화엄세계다.

수백 년 수령의 나무들이 어깨를 맞대고 춤을 추는 무풍한송(舞風寒松)길을 지나 역대 조사들을 모신 부도전을 거쳐 일주문을 통과해 절 안으로 들어갔다. 평일이었지만 절을 찾은 불자와 시민들의 발걸음이 끊이지 않았다. 탑처럼 쌓였던 공양간 비빔밥이 순식간에 동이 나는 것을 보며 ‘역시 통도사’라는 말이 절로 나왔다. 2~30명씩 단체로 한국의 최고 사찰을 찾은 동서양 외국인들의 모습도 눈에 들어왔다.

언제나 좋은 절, 통도사

적멸보궁을 참배하고 시탑전(侍塔展)을 찾았다. 시탑전은 통도사 계곡 건너 사자목 5층석탑 아래 위치한 원로스님들의 거처다. 시탑전 3호실의 방문을 두드리자 낯익은 목소리가 들려온다.

“들어오세요! 먼 길 오느라 고생 많았습니다. 관세음보살~”

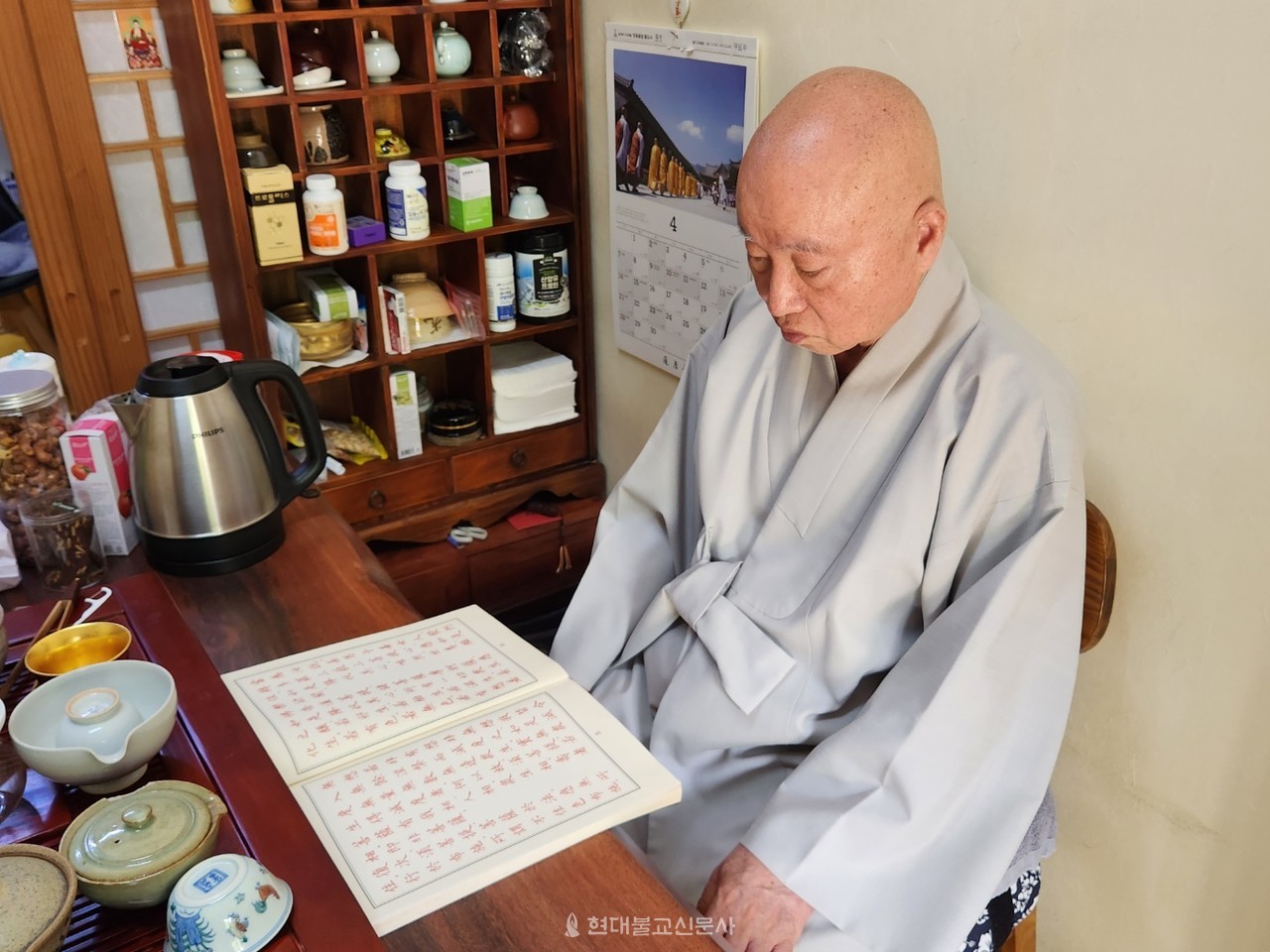

‘해방둥이’로 올해 팔순을 맞은 조계종 법계위원장 법산 경일 대종사가 천진불의 미소를 보여준다.

건강을 여쭈는 질문에 “사람들이 나만 보면 무슨 화장품을 쓰냐고 묻는다. 세수도 자주 안 하는데, 내 얼굴이 좋긴 좋은 모양이다”고 환하게 웃는 법산 스님은 ‘언제나 청춘’의 모습 그대로다.

스님의 미소 너머로 액자가 하나 보였다. ‘일륜교결 만리등광(一輪皎潔 萬里騰光)’. 조계종 종정예하 중봉 성파 대종사의 글씨다. ‘둥근 보름달이 밝고 맑으니 만리에 빛을 비춘다’는 의미로 성파 스님이 법산 스님에게 선물한 것이라고 한다.

“산중에 종정스님이 계시니 모든 것이 여법(如法)합니다. 매일 아침 6시면 어김없이 150여 대중이 함께 공양을 합니다. 종정스님부터 사미까지 다 같이 모여서 해요. 공양을 하는 그 모습만 봐도 절로 신심(信心)이 나죠. 성파 스님이 종정에 추대되시고 ‘상요청규 필순화목 보리군생(常要淸規 必順和睦 普利群生)’을 교시로 내리셨습니다. ‘어느 때나 청규를 굳게 지키고 모름지기 대중과 화합을 이루며 널리 모든 중생을 이롭게 하라’는 뜻입니다. 영축총림 대중들은 항상 이 말씀을 실천하기 위해 하루하루 노력하고 있습니다.”

예전부터 법산 스님은 “통도사만큼 좋은 절이 없다”고 말해왔다. 왜 좋은지 다시 여쭈었다.

“여기 사는 것만으로도 굉장히 행복합니다. 좋은 환경에서 훌륭한 어른들을 모시고 산 것만으로도 영광이었어요. 많은 대중스님들과 살면 서로의 거울이 되어 줍니다. 더불어 소통하고 서로의 수행을 챙겨주는 것입니다. 수행의 반은 대중들이 만들어준다고 하잖아요.

역사적 맥락을 보면, 신라 자장 율사가 구법(求法)을 위해 방문한 당나라 오대산에서 문수보살님을 친견하고 부처님 진신사리와 가사를 모셔와 통도사에 모셨습니다. 부처님 진신사리탑을 조성하고 금강계단을 설치했어요. 계단을 설치한 것은 사찰이 계율(戒律)을 중심으로 운영돼야 한다는 것입니다. 중국 오대산이 화엄도량이고 자장 스님 역시 〈화엄경〉을 공부해서 법을 펼치셨지만 그 중심에는 항상 계율이 있었습니다. 승단의 기강을 세우고 인재를 양성하는 근본도량으로서 영축총림 통도사는 그 존재이유를 설정하고 있습니다. 그래서 예전부터 통도사는 계율도량입니다. 계율은 승단의 근본 당체입니다. 계율이 없으면 아무것도 없어요. 계율을 바탕으로 선정에 들어가 반야지혜를 얻게 됩니다. 이것이 함께 이뤄져야 부처님의 깨달음을 이룰 수 있습니다.

〈유교경〉에서 부처님은 ‘내가 설사 없더라도 계(戒)를 스승으로 삼아 잘 지키면 내가 살아있는 것과 같으니, 부디부디 슬퍼하지 말고 오직 계를 스승으로 삼아 열심히 공부하라. 너희가 계를 지키지 못하면 내가 천년만년 살아있더라도 소용이 없나니라’고 말씀하셨습니다. 이계위사(以戒爲師)의 가르침이죠.

영축총림 통도사는 창건 이후 지금까지, 그리고 앞으로도 계율을 중시하는 도량으로 그 역할을 다할 것입니다.”

선지식들에게 공부를 배우는 기쁨

법산 스님의 ‘영축산 애정’은 변함없었다. ‘어른’으로서의 안목도 여전했다. 법산 스님은 “출가 후 훌륭한 어른들에게 법(法)을 배울 수 있었던 복(福)을 누렸다. 그 어른들에게 감사할 뿐”이라고 회고했다.

법산 스님은 1945년 경남 남해에서 태어나 열다섯 살에 남해 화방사에서 출가했다. 가난했던 소년은 절에 가면 공부할 수 있다는 말에 머리를 깎았다. 어린 스님은 남해 망운암에서 고시공부하는 형들에게 묻고 또 물어가며 중고등 과정을 마쳤다.

“중학교도 못 갈 정도로 가난했어요. 제가 공부하고 싶어 하니까 할머니가 절에 가면 공부할 수 있다며 권하셨어요. 스님들이 경전 공부하는 걸 보신 거죠. 염불하는 법, 종치는 법 등 불교 생활과 의식을 다 한문으로 배웠는데, 배우는 게 재미있어 외우고 또 외웠습니다. 당시 남해에는 검정고시를 치를 곳이 없어서 경남 고성으로 가서 시험을 봤어요. 그때 고성 옥천사에 잠시 머물렀는데, 그곳 스님들 가운데 마산대학(지금의 경남대학교) 출신이 많았어요. 전신이 해인사에서 세운 해인대학이라 영남지방스님 대부분이 여기를 다녔죠. 저도 자연스럽게 마산대학에 입학하게 됐습니다.”

1967년 마산대학 재학 당시 서경수 동국대 교수와 인연이 됐다. 서경수 교수가 마산대학 특강을 왔다가 범어(산스크리트어)를 잘하는 법산 스님을 보고 동국대 편입을 권했고, 동국대로 옮긴 스님은 범어로 된 대승경전을 줄줄 욀 정도로 공부에 전념했다. 동국대 인도철학과에서 석·박사 과정을 밟으면서 탄허 스님에게 〈사서삼경〉을 비롯한 동양철학 전반을 배웠다. 박사과정을 마치고는 동국대서 강사로 강단에 섰다.

“학생들을 가르치다 부족함을 느껴 인도철학을 더 공부해야겠다고 생각했어요. 인도 유학을 결정하고 탄허 스님에게 인사드리러 갔더니 ‘불교를 공부하려면 중국이 좋다. 대만으로 가라’고 하셔서 바로 방향을 바꾸었지요.”

스님은 1980년 9월 대만 중국문화대학 철학연구소에 입학, 6년간 공부했다. 공부는 재미있었고 하루하루 시간 가는 줄 모를 정도로 학업에 전념했다.

“부처님오신날, 우리 모두 ‘極樂’으로 가자”

연등을 밝히는 건, 마음 밝히는 것

극락, 과거·현재·미래도 기쁜 세상

삼독심을 털어내고 밝음의 세상으로

“전 스승 복이 많아요. 덕산 스님에게 염불을 배웠고, 경봉 스님에게 참선을 배웠습니다. 경봉 스님께서는 참선을 해서 마음을 깨달으면 ‘호쾌대활(好快大活)’의 삶, 호쾌하게 웃어 크게 살아나는 인생을 살 수 있다고 하셨습니다. 호쾌대활의 경지가 되면 모든 것이 열립니다. 스님께서 참선의 가장 중요한 길을 가르쳐주셨습니다.”

학문은 김동화 교수를 통해 알게 됐다. 유식과 법화사상을 전공한 김동화 교수는 팔만대장경이 머리에 다 들어있는 석학이었다. 책상에는 항상 〈선문염송〉을 두고 읽었고, 비구스님보다 더 열심히 정진했다. 법산 스님은 “학문하는 자세를 알려주신 분”이라고 술회했다.

한국불교 대강백 중 한 명인 탄허 스님께는 〈사서삼경〉과 노장, 장자를 배우며 유불선(儒佛仙) 삼도가 다르지 않다는 것을 알게 됐다. 대만 중국문화대학에 가서는 ‘선학의 황금시대’란 당대 베스트셀러를 쓴 오경웅(吳經熊) 교수를 만나 중국 선학을, 대만 푸런(輔仁)대학 총장인 로깡(羅光) 신부에게 중국 고대철학사상을 배웠다. 대만의 선지식인 인순 법사와 불광산사 성운 스님과의 교류는 세계 불교 전반을 알게 되는 계기가 됐다.

법산 스님은 “이런 어른들의 가르침을 바탕으로 한국 간화선의 원류인 보조국사 지눌 스님의 사상적 뿌리라 할 수 있는 중국 선과 화엄사상을 심층적으로 연구할 수 있었다”고 회상했다.

‘보조국사 지눌사상 연구’로 박사학위를 받은 스님은 1986년 3월 동국대 선학과 교수로 부임했다.

법산 스님은 동국대에서 후학양성에만 진력하지 않았다. 포교와 전법을 놓지 않았다. 대표적인 것이 바로 장애인 포교. 벌써 30년이 훌쩍 지났다.

“1988년 수화를 배우며 광림사 연화복지원과 인연을 맺었는데, 지금도 매달 이분들을 만나 법문하는 게 가장 큰 행복입니다. 수화음악회도 열고, 시청각장애인 송년잔치도 하고, 점자로 경전도 만들었어요. 눈이 어둡고 귀가 멀었더라도 지금 생에 잠깐 그런 것이지 본래 성품까지 그런 것은 아니다, 덜 보고 덜 듣는 만큼 열심히 수행정진해서 다음 생에는 부처님 세상에서 환한 눈과 밝은 귀를 갖고 태어나자고 이야기해 줍니다.”

‘금강 행자’로 사는 즐거움

법산 스님은 수행에도 집중하고 있다. 선교율(禪敎律) 어느 것도 소홀히 할 수 없다는 평생의 소신을 지금도 이어가고 있는 것이다.

“어려서부터는 ‘관세음보살 보문품’ 독송을 했습니다. 우리나라에서 관음기도를 제일 많이 하잖아요. 상당한 시간 동안 독송을 했고 그 다음에는 ‘보현행원품’을 읽었습니다. 경봉 스님, 성철 스님, 광덕 스님도 ‘보현행원품’ 공부를 강조하셨습니다. ‘보현행원품’을 하면 신심을 더 돈독하게 할 수 있습니다. 대만 유학 중에는 6년간 매일 보현행원품 독송을 했습니다.

보현행원품 독송을 하면서 동시에 〈금강경〉에 대해 깊이 알 수 있었습니다. 보조국사가 바로 〈금강경〉을 엄청 중요하게 생각했기 때문입니다. 보조국사는 〈육조단경〉과 〈화엄경〉 ‘여래출현품’을 읽다가 좋은 체험을 했고 지리산 상무주암에서 대혜종고 스님의 어록을 보고 구경각에 이르렀습니다. 그전에는 마치 돌이 풀을 덮고 있는 그런 느낌 같았는데 상무주에서 확철대오하게 됐습니다. 그 후 송광사에서 행화를 펼치면서 대중들에게 참선과 함께 〈금강경〉을 읽도록 했습니다.”

법산 스님은 1986년 3월 1일 동국대 교수로 부임한 뒤 매일 한 차례씩 〈금강경〉을 독송했다. 그러다 2001년 11월 〈금강경〉 10만독을 발원했다.

“그때가 제 생일이었거든요. 제자들이 불러서 갔더니 생일 케이크를 준비했더라고요. 함께 촛불을 끄고 제자들과 부처님께 이번 생에 10만독을 하겠다고 약속을 했습니다.”

법산 스님은 〈금강경〉 독송 공부의 중요성과 필요성을 먼저 강조했다.

“〈금강경〉은 대한불교조계종의 소의경전(所依經典)으로 불교 수행의 지침서로서 자리하고 있다는 점에서 그 위치는 대단히 중요합니다. 뿐만 아니라 대장경 가운데서 가장 많은 주석서(注釋書)나 번역서가 나왔다는 것은 깨달음으로 가는 오묘한 반야의 지혜가 담겨있기 때문입니다.

〈금강경〉 번역본은 여러 가지가 있지만 가장 많이 독송되고 연구되는 것은 구마라집(鳩摩羅什)이 번역한 〈금강반야바라밀경(金剛般若波羅密經)〉입니다. 금강(金剛)이란 보석 중에 가장 강하고 투명하게 빛나는 다이아몬드라는 뜻이며, 반야는 밝고 맑은 근본 지혜를 뜻하며, 바라밀이란 언덕의 뜻이며, 경이란 진리의 말씀이란 뜻이므로 ‘가장 강하고 밝은 지혜의 언덕에 이르는 진리의 말씀’이란 뜻이에요. 그래서 〈금강경〉을 독송하면 신심이 다이아몬드처럼 돈독해지고 마음에 맑고 밝은 지혜가 드러나게 된다는 것입니다.

〈금강경〉은 마음의 헛된 망상을 비우는 수행이 담겨있기 때문에 독송하면 전생의 죄업이 소멸하고 마음이 깨달음의 지혜로 밝아지게 되므로 마음이 편안하게 됩니다. 마음이 편안하여 어떤 상(相)에도 머무르지 않는 보시를 하면 어떤 고난도 이길 수 있는 인욕행을 수행할 수 있고, 또 계(戒)를 받아 지키고 복을 지어 신심을 일으키므로 모든 것이 즐거울 수밖에 없습니다.”

불교 전체에서 〈금강경〉이 차지하는 비중을 잘 알고 있던 법산 스님은 제자들을 가르치며 독송을 이어나갔다. 하지만 속도는 빨라지지 않았다.

“교수 재직 중에는 바쁘다 보니 1년에 500~600번밖에 못 읽었어요. 어느 날 한 제자가 ‘하루에 한 번씩 하면 10만 번 읽는 데 300년이 걸린다’고 해요. 그래서 좀 더 속도를 높였어요. 학교에 있을 때는 그냥 할 수 있다, 하면 된다는 생각만 가졌습니다. 못한다는 생각은 안 했어요. 하하. 연구년 때 지리산 벽송사 선원에 방부를 들여 정진을 하면서 독송을 했고 정년퇴직 이후 들어간 백장암 선원에서는 낮에는 참선을 하고 아침과 저녁 공양은 하지 않고 오직 〈금강경〉 독송만 했습니다. 백장암에서 있었던 6년 동안 2만독 이상을 한 것 같아요.”

통도사 시탑전에서도 독송은 계속되고 있다. 새벽 4시 일어나서 6시 아침 공양 전까지 3번의 독송을 한다. 공양 후 원로스님들과 차담을 하고 다시 독송을 한다. 11시 30분 점심공양 후에도 〈금강경〉 독송은 이어진다.

“요새는 하루에 10~15번 정도 독송을 합니다. 지난 1월 9일에 7만독 회향을 했습니다. 4월까지 1300독 정도를 할 것으로 예상합니다. 육조 혜능 스님은 〈금강경〉을 인연으로 불교에 입문해 큰 스승이 됐습니다. ‘응무소주 이생기심(應無所住而生其心)’을 듣고 대전환이 일어나 오조 홍인을 찾아갔습니다. 저 역시 〈금강경〉 수행을 통해 ‘응무소주 이생기심’에 도달하고 싶습니다. 불교에 불가능은 없습니다. 하면 됩니다.”

시종일관 유쾌했던 법산 스님은 자신의 공부뿐만 아니라 후학들의 공부에 대한 당부도 잊지 않았다.

“출가 수행자들은 첫째, 초심(初心)을 잃지 말아야 합니다. 출가할 때 초심 말입니다. 발심(發心)의 마음, 발보리심(發菩提心)의 마음이 바로 초심이라고 할 수 있습니다. 이 초심은 계율 정신으로 이어지는 ‘내 마음속의 지주’ 같은 것입니다. 계율 정신을 잃어버리면 게을러지게 되면서 공부를 할 수 없습니다. 초심과 지계(持戒)의 마음을 먼저 잊지 말기를 바랍니다.

그다음으로는 부처님 경전을 계속 섭렵하면서 부처님 말씀을 마음에 새겨서 마음을 깨닫는 것입니다. 공부를 하다 보면 탐진치(貪瞋癡) 삼독심(三毒心)이 줄어들게 되고 결국에는 삼독심이 싹 떨어져 버리는 돈오돈수(頓悟頓修)의 상태가 됩니다. 명심오도(明心悟道) 즉, 마음을 밝혀 깨달아서 다시 그 깨달음의 밝음을 많은 사람들에게 전해주는 것이 수행자의 본분입니다. 이것이 바로 상구보리 하화중생(上求菩提 下化衆生)입니다. 앞으로도 분별심 없는 자세로 정진하시기를 당부드립니다.

더불어 재가불자들은 평소 ‘관세음보살 보문품’과 ‘보현행원품’을 보면서 신심을 다잡고 공부하면 좋겠습니다.”

아침 일찍 시작한 인터뷰가 점심 공양 시간까지 이어졌다. 시탑전에서 공양간으로 찬찬히 자리를 옮겼다. 최근 다리가 불편해진 스님이 한걸음 한걸음 씩씩하게 발걸음을 내디뎠다. 경내를 장엄한 연등을 보며 부처님이 이 땅에 오신 의미를 설명한다.

“부처님께서는 중생을 깨우쳐 정토세계를 구현하기 위해서 이 세상에 오신 것입니다. 초파일에 등을 밝히는 것은 마음의 등불을 밝히는 것입니다. 천년만년의 어둠도 이 등불 하나면 바로 사라집니다. 탐진치 삼독의 어둠은 등불과 함께 없어집니다. 삼독의 어둠을 털어내고 밝음의 세상에서 모두가 함께 극락세계로 가면 좋겠습니다. 다할 극(極) 즐거울 락(樂), 극락은 오직 기쁨만 있는 세계입니다. 과거도 기쁘고 지금도 기쁘고 미래도 기쁜 세상을 향해 같이 갑시다.”

스님의 간곡한 당부가 통했는지 영축산에 봄바람이 스친다. 연등이 춤을 추고 모두가 흥에 겨우니 매일매일이 부처님오신날이고 날마다 좋은 날이다.