시대 변화 따라 다구도 함께 변모했다

宋代, 격불·분쇄 도구 중요하게 부각

명·청대엔 솥이나 다관 중요성이 커져

음용 방식에 따라 다구도 함께 변화해

다사(茶事)에 사용되는 도구를 다구(茶具)라고 한다. 글자 그대로 ‘다사’란 찻잎을 따고(采茶) 차를 만드는 것(製茶)에서부터 차를 보관(藏茶)하고, 차를 내어 마시는 행다(行茶)의 과정에 이르기까지 차와 관련된 전반적인 일들을 뜻한다. 따라서 다구는 제다(製茶)와 탕법(湯法), 차를 향유하는 사람들의 인식 등 시대별 다사의 흐름에 따라 그 범위와 종류가 달랐다.

가장 먼저 다사를 집대성해 차에 대한 모든 기준을 세운 당대의 육우(陸羽)는 〈다경(茶經)〉에서 다구와 다기(茶器)를 각각의 조목으로 나누어 설명했다. 육우가 정의한 ‘다구’는 차를 만들어서 저장하는 데 사용하는 도구와 기물이다. 그는 채다 할 때 갓 따낸 찻잎을 넣어두는 광주리, 찻잎을 쪄서 익히기 위한 솥과 시루, 쪄낸 찻잎을 빻아 모양을 내는 데 쓰이는 절구와 모양 틀, 모양 낸 차 덩이를 말리고 보관하는 시렁과 저장고 등을 다구로 분류했다. 이는 육우가 제창한 덩이차(餠茶)의 제다 과정에 필요한 기물이기도 하다.

반면 차를 끓여 마시는 행다의 과정에 쓰이는 것들은 ‘다기’라 하여 물을 끓이기 위한 화로와 솥, 숯 바구니, 차를 가루내고 곱게 내리는 다연(茶)과 체(茶羅), 차 덩이를 집거나 찻 가루를 휘저어 거품을 내는 데 사용하는 집게와 젓가락, 찻 가루나 탕수를 뜨는 용도의 수저와 국자, 물과 소금을 담는 그릇 등 다양한 도구와 기물을 나열했다. 이는 덩이차를 마시기 위한 자다법(煮茶法)에 활용되는 재료나 기물의 구성을 알 수 있게 해준다. 이처럼 당대 육우는 다구의 범위를 다사 전반에 걸쳐 넓게 다루면서도 제다와 행다(行茶)의 과정을 구분하여 덩이차의 제다와 그것의 탕법인 자다법에 필요한 도구를 정리했다.

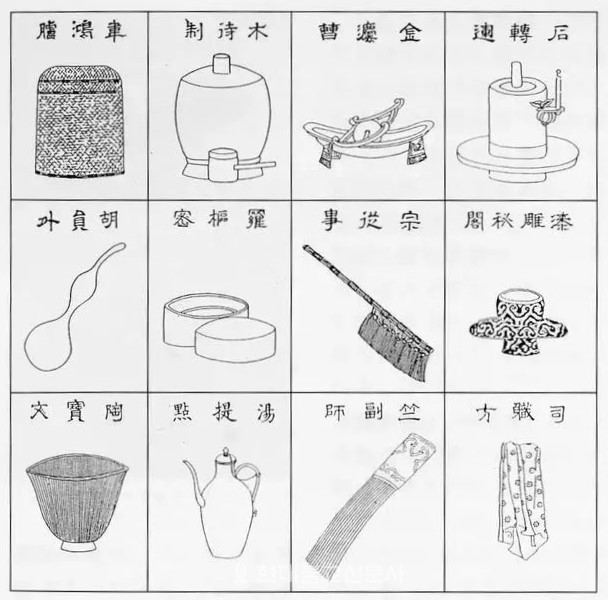

덩이차의 시기를 지나 단차(團茶)가 유행한 송대에 이르면 ‘다구’의 범위가 당대에 비해 축소된다. 북송 채양(蔡襄)의 〈다록(茶錄)〉, 휘종(徽宗)의 〈대관다론(大觀茶論)〉과 남송 심안노인(審安老人)의 〈다구도찬(茶具圖贊)〉에는 완성된 단차를 말리고 보관하는 기물을 비롯하여, 침추(砧椎)와 다연, 다마(茶磨)와 같이 단차를 가루내기 위한 분쇄 도구, 물을 끓일 탕병(湯甁), 차 거품을 내는 격불(擊拂)용 다시(茶匙)와 다선(茶), 다완 등 단차의 점다 과정에 쓰이는 기물의 종류가 다구로서 상세하게 기록돼 있다.

특히 송대에는 풍성하고 밀도 높은 거품을 피워내는 것이 좋은 차의 기준이었다. 때문에 다시, 다선과 같은 격불 도구뿐만 아니라 차를 더욱 곱게 가루내기 위한 다양한 분쇄 도구가 새로 등장하고 중요하게 부각됐다. 그 중에서도 다연은 약재를 분쇄하는 약연(藥硏)과 유사한 형태로 자다법, 점다법에 모두 사용됐다. 침추는 차 덩이를 다연에 갈기 전에 1차로 부숴주는 도구로서 단차를 넣고 막대(공이)의 머리를 금속 망치로 내리쳐 차를 쪼갠다. 다마는 이름 그대로 차를 가루 내는 전용 맷돌이다.

이러한 기록들을 통해 송대부터는 채다를 포함한 제다의 과정에 사용되는 기물이 다구의 범위에서 빠지게 됐음을 알 수 있다. 시간이 지나면서 ‘제다’와 ‘행다’의 공정은 각기 세밀하고 정교하게 발전했는데, 이에 따라 이 두 과정을 포괄하던 다구의 개념이 ‘행다’에 집중된 것으로 생각된다. 특히 차의 품질을 평가하고 겨루는 품다(品茶)와 투다(鬪茶) 문화가 발달하면서 행다의 과정에서 차의 색, 향, 미를 극대화시키는 다양한 방법들이 고안됐고 이에 적합한 다구의 사용을 중시하게 된 것이다.

반면 명청대에는 채다한 잎을 그대로 말리고 덖어서 만든 산차(散茶)가 유행했다. 산차의 음용방식인 포다법(泡茶法)은 끓인 물을 다관(茶罐)에 부어서 찻잎을 우려낸 뒤 찻잔에 따라 마시기 때문에 찻잎을 잘 우려내는 것이 좋은 차의 기준이었다. 전대에 비해 행다의 절차나 다구의 구성은 간소해졌지만, 물로써 차의 향을 발현시키는 것이 중요했던 만큼 ‘물을 끓이는 최적의 온도’와 ‘차가 잘 우러나는 조건’에 대한 심도 있는 고찰이 이뤄졌다.

이에 명청대에는 물을 끓이는 솥이나 탕관(湯罐), 그리고 끓인 물을 담아 찻잎을 우려내는 다관(茶罐)의 역할을 중요하게 생각했다. 특히 차를 우리기에 가장 적절한 다관으로 부상한 것은 의흥(宜興) 지방에서 생산된 자사호(紫砂壺)였다. 미세하고 부드러운 니질(泥質)의 자사(紫砂)로 만들기 때문에 다양한 형태로 성형이 용이하여 심미적으로도 뛰어난 작품들이 생산됐는데, 청대로 갈수록 차의 맛과 향이 흩어지지 않도록 작은 크기를 선호했다.

차는 오랜 세월 널리 사랑 받아온 음료이지만 시대마다 그것을 제다(製茶)하는 방식이나 음용방식은 조금씩 달라져 왔다. 이러한 변화와 차이는 시대별 다구에도 반영이 됐다. 제다 방식의 변화로 차의 종류가 바뀌면 그 차를 행다(行茶)하는 방식이 달라지고, 다구의 종류와 구성, 쓰임 또한 달라지기 때문이다. 따라서 각각의 다구들은 그 시대의 다사에 적합한 형태로 변화하거나 새로이 개발됐다.

정신을 맑게 하고 몸을 바르게 정화하는 정신음료라는 차의 본질은 언제나 동일하다. 그럼에도 차의 제다에서부터 그것을 음용방식과 이를 위한 다구들이 계속해서 변모해온 까닭은, 아마도 차의 본질에 가장 가깝게 다가가기 위한 그 시대 사람들의 다양한 고민과 노력이 반영된 결과라 할 수 있을 것이다.