미국 재가불교 형성 견인한 비트세대 작가

전후 미국 저항의 상징 부상한 비트세대

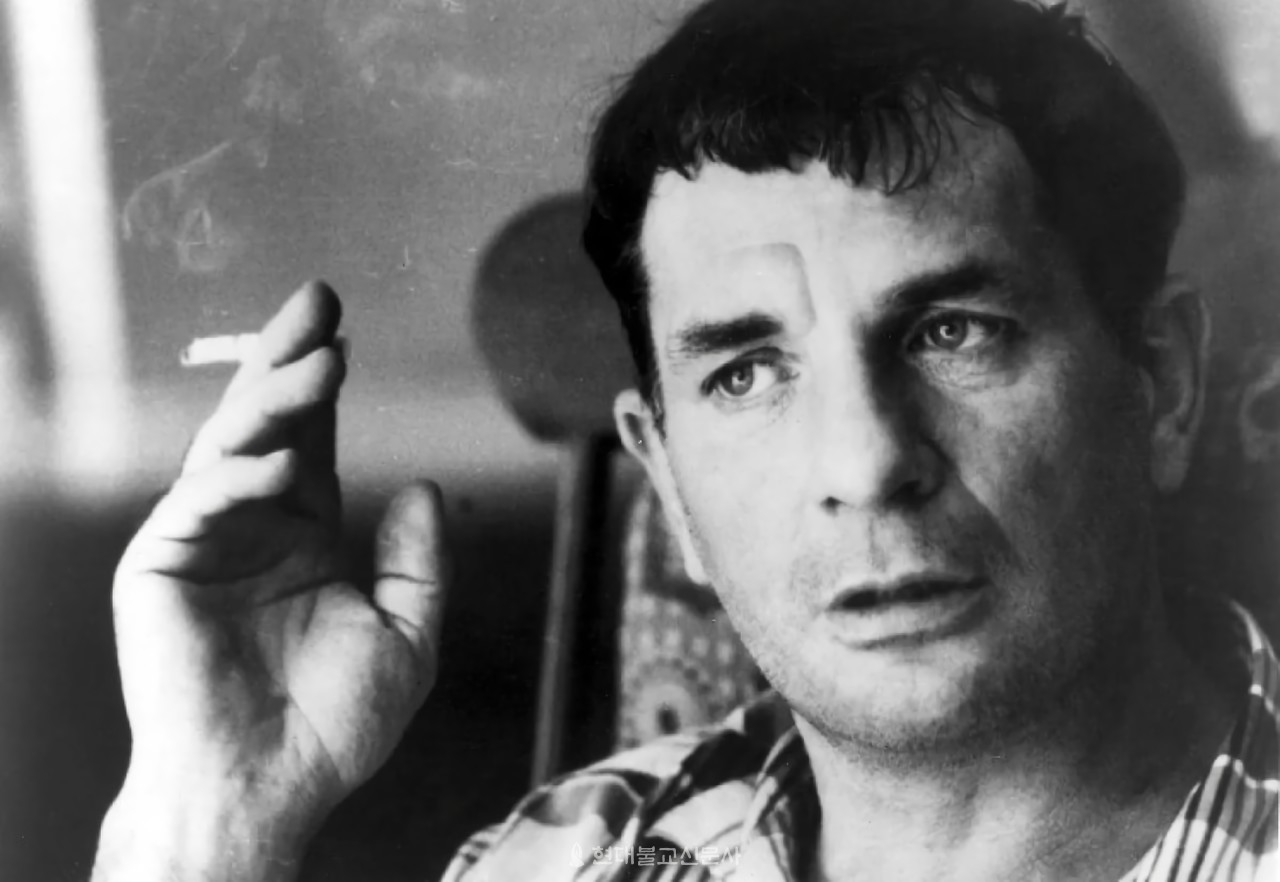

1950년대 비트세대 대표작가 ‘잭 케루악’

영성, 禪 등 다뤄… 〈달마 행자〉 대표작

미국불교 발전에 비트세대 작가들 ‘초석’

케루악, 미국문학·불교 발전 크게 기여

영국 역사학자 아놀드 토인비(Arnold J. Toynbee)는 “불교와 서양의 만남은 20세기의 가장 큰 사건”이라고 단언한 바 있다. 최근 들어 서양에서 불교는 일부 지식인층의 지적 호기심 단계를 넘어 대중의 지대한 관심 사항으로 떠오르고 있다. 예를 들어, 일본 선불교(禪佛敎)에 입문한 스티브 잡스(Steve Jobs), 할리우드의 수도승이라는 별명을 얻은 할리우드 스타 리처드 기어(Richard Gere), 미국인으로 우리나라 숭산 스님의 제자가 된 현각 스님 그리고 달라이 라마의 노벨 평화상 수상 등은 현대 서양사회에서 불교의 바람이 얼마나 거세게 불고 있는가를 단적으로 보여주는 사례들이다.

최근 국내에서 영미작가와 불교의 접점 모색은 주로 19세기 영국의 시인 윌리엄 워즈워스(William Wordsworth)와 새뮤얼 테일러 콜리지(Samuel Taylor Coleridge), 19세기 영국의 소설가 토머스 하디(Thomas Hardy), 그리고 20세기 들어 미국 시인 에즈라 파운드(Ezra Pound), 영국 시인 윌리엄 버틀러 예이츠(William Butler Yeats)와 T. S. 엘리엇(Thomas Sterns Eliot) 등을 통하여 이뤄지고 있다.

필자는 국내에서는 아직도 다소 연구가 덜된 미국의 1950년대 소위 ‘비트 세대(Beat generation)’를 대표하는 작가 잭 케루악(Jack Kerouac, 1922~1969)과 불교의 접점에 대해 살펴보고자 한다.

1950년대 미국의 소설가이자 시인인 잭 케루악은 비트 세대의 대표적인 작가이다. 그는 1922년 미국 매사추세츠 주 로웰(Lowell)에서 태어났다. 1940년 콜롬비아 대학교에 입학했지만, 미식축구 코치와 언쟁을 벌인 끝에 대학교를 중퇴했다. 학업은 중단하였지만 이때부터 그의 야망은 미국에서 가장 위대한 작가가 되는 것이었다. 이후 갖가지 직업을 전전하면서 훗날 비트 세대의 핵심을 이루는 닐 캐서디(Neal Cassady), 앨런 긴즈버그(Allen Ginsburg), 윌리엄 버로우즈(William S. Burroughs) 그리고 루시엔 카(Lucien Carr) 등을 만났다. 1942년 상선 선원이 되었으며, 2차 세계대전이 일어나자 해군으로 잠시 입대하였다. 1950년 전후 미국 젊은 세대를 주제로 하여 쓰여진 그의 첫 소설 〈마을과 도시〉(The Town and the City)를 발표했다. 그의 작품은 대체로 가톨릭 영성, 재즈, 여행, 불교 및 마약과 같은 주제들을 다루고 있다.

케루악은 종전 후 미국 전역을 여행하기를 좋아했다. 그는 이때 작가 캐서디, 긴즈버그 그리고 버로우즈 등과 함께 미국 서부와 멕시코를 도보로 여행한다. 이때의 체험을 바탕으로 쓴 〈길 위에서〉(On the Road)가 1957년 출간되자 당시 젊은이들의 열광적인 반응을 불러일으켜 케루악은 소위 ‘비트 세대’를 주도하는 작가로 부상한다.

형식에 구애받지 않은 그의 ‘즉흥적인 산문’(spontaneous prose) 스타일과 거침없이 역동하는 재즈와 맘보의 리듬으로 가득한 이 작품은 이후 문학과 문화 전반에 큰 영향을 미쳤다. 그 후 소설과 시집을 포함해 총 16권의 작품이 출간됐으며, 그 중에서도 〈달마 행자들〉(The Dharma Bums, 1958) 〈지하 사람들〉(The Subterraneans, 1958) 〈빅서〉(Big Sur, 1962) 그리고 〈제라드의 비전〉(Visions of Gerard, 1963) 등이 그의 중요 작품으로 간주된다.

1950년대 미국의 소위 비트 세대 작가들은 기계화, 실증주의 및 정신적 소외에 반기를 들었다. 기계화는 과학적 진보와 군사적 승리뿐만 아니라 지식 계급이 일반 대중과 거리를 두게 하며, 다수 개인이 무시되고, 또한 위험한 사회 정치적 계층화를 가속화시켰다. 비트들은 이러한 시대적 분위기에 대한 정신적 대안으로서 동양사상, 특히 불교의 선종사상(禪宗思想)에 관심을 가지면서 비트 운동을 전개한다. 비트 운동의 촉매가 되는 선불교는 1950년대 비트 세대의 일시적 유행일 뿐만 아니라 훨씬 더 광범위한 비트 문화 형성에 영향을 미친다. 이리하여 선불교는 미국사회와 미국문학에 새롭고 유용한 관점을 제공한다.

1960년대의 소위 미국의 반문화(counter culture) 운동도 동양으로 눈을 돌렸으며, 동양으로부터 내면의 체험에서 우러나오는 정신적인 가치, 자아의 발견 및 우주와의 교감 등을 차용하고자 했다. 초기에 마약 등을 통해 자신들이 속해 있는 문화에서 도피하고자 했던 히피족 젊은이들 중에는 이처럼 동양으로 시선을 돌려 명상을 통해 새로운 인식상태에 도달한 사람들이 적지 않았다. 처음 소수 특권층에서 시작된 이 같은 움직임은 점차 상류 중산층으로 확산됐으며, 특히 1970년대 경제위기를 전후로 젊은 세대 전체로 퍼져나갔다.

케루악의 불교에 대한 관심은 1953년 10월에 나타났다. 케루악은 그 당시 뉴욕에서 헨리 데이비드 소로(Henry David Thoreau)의 〈월든〉(Walden)에 나타난 생활방식을 숙고하다가 부처의 삶에 관한 책을 우연히 접하게 되었다. 이때부터 그는 차를 마시고, 독서를 통해서 불교를 공부해 〈금강경〉을 영어로 번역하기도 했다. 그는 자신의 방식으로 좌선을 익히기 시작하였으며, 불교 공부의 결과물을 자신의 글쓰기에 활용하기도 했다.

케루악의 작품에 융합되어 있는 핵심 불교사상은 초기경전에 있는 근본불교의 사성제(四聖諦), 〈반야심경〉과 〈금강경〉의 핵심 사상인 공사상(空思想), 모든 것은 부처의 현신이라는 화엄사상(華嚴思想) 그리고 정토사상(淨土思想)을 바탕으로 하였으나, 그 큰 흐름은 선불교이다.

먼저 그의 대표소설이자 초기 소설인 〈길 위에서〉는 이미 근본불교 사상과 미국식 선, 즉 비트 선이 소개되어 전개되고 있으며, 일체개고(一切皆苦) 등 〈아함경〉 내용이 도처에 산재해 있다. 이 책 속의 화자이자 주인공인 샐베이션 패러다이스(Salvation Paradise)는 네 번의 여행을 통하여 현대인의 방황과 고독에서 근원적 본성을 찾고자 자신의 정체성을 탐색한다. 샐(Sal)과 딘 모리아티(Dean Moriarty)는 소설의 중요한 주제중의 하나인 ‘그것(It)’을 추구하면서 황홀경과 슬픔, 공의 인식 그리고 일체개고를 느낀다. 이것이 선불교와 동양적 영성과 연관되는 점이다. ‘그것’의 추구는 비트 선의 초기 발아단계이며, 선의 미국식 추구이다. 〈길 위에서〉는 불교의 깨달음에 대한 탐색이 시작되는 소설이라 할 수 있다.

〈제라드의 비전〉에서는 삼법인(三法印)과 사성제의 인식 등과 같은 근본불교사상이 원용되고 있으며, 죽음에 대한 가톨릭과 불교의 이미지가 공존하며, 동양과 서양의 세계관이 통합되며, 대승불교사상의 하나인 정토사상이 구현되고 있다. 작가 잭 케루악의 형 제라드 케루악의 죽음의 의미를 불교적으로 탐색하는 이 소설에서 제라드는 물질세계가 무상하다고 인식한다. 이것은 불교의 삼법인의 하나인 제행무상(諸行無常)을 인식하는 것이다.

인생의 고통 가운데 가장 큰 고통이 죽음이다. 이 소설 전체가 제라드의 죽음을 다루고 있으며, 제라드는 추운 날 밤에 짐수레를 끄는 노인에게서 인간의 고통을 느낀다. 이것은 불교의 사성제 가운데 고제(苦諦)에 대한 인식이다. 제라드의 비전은 성자, 형제애, 상실의 고통, 개인과 공동체의 슬픔 그리고 궁극적 실재로 확대되어졌다. 제라드의 극심한 고통은 그 자체로 존재이며 축복이다. 특히 다라니 기도에서 자아와 세계는 둘로 나눠지지 않는다. 세계의 존재는 있는 그대로 축복이며, 그것을 알아차리는 마음은 그 자체로 자비이다.

그의 〈달마 행자들〉에서는 근본불교사상과 더불어 공사상 및 선사상이 드러나고 있다. 이 소설이 처음 출판되었을 때 당시 기존의 잡지들은 케루악의 선불교의 관심을 과소평가했다. 화자이자 주인공 레이 스미스(Ray Smith)는 삶이 고통이라는 근본불교 사상을 이해하고, 친구이자 스승인 재피 라이더(Japhy Ryder)를 만나 동서양의 만남을 대화하고, 레이는 재피와 선수행과 선문답을 통하여 선불교의 핵심사상인 공사상, 즉 색즉시공(色卽是空) 공즉시색(空卽是色)을 깨닫고 자신이 본래 부처임을 자각한다. 이 과정에서 레이는 1950년대 미국사회의 물질주의와 순응주의를 비판하며 배낭혁명과 종교적 비전이라는 대안을 제시한다.

1950년대의 미국 불교는 미국 사람들이 사는 풍경과 문화를 변형해 왔고, 아직도 변형하고 있다. 비트들은 그들이 추구하고 습득했던 불교를 통해서 미국 사회에 중요한 문화적 유산뿐만 아니라 정신적 유산도 함께 남겼다고 할 수 있다. 케루악은 이 과정에서 적지 않은 역할을 했다. 그러한 시도의 흔적이 최초로 나타난 작품이 〈길 위에서〉이며, 이러한 시도가 〈제라드의 비전〉으로 연결되며, 〈달마 행자들〉에서 그것이 꽃을 피운다고 할 수 있다. 그는 미국선이 토착화되는 과정에서 세 작품을 통하여 많은 사람들에게 선이라는 모티프를 제공하여 미국선을 대중화한 작가이다. 이것은 마치 보리달마대사가 중국선의 초조가 되어 육조 혜능대사에 와서 중국선이 완성되듯이, 스즈키 다이세츠 박사가 미국선에 이론을 제공해 케루악이나 게리 스나이더(Gary Snyder)를 통해 미국선이 대중화되는 기폭제가 됐다고 할 수 있다. 그리해 미국 선불교는 일본의 정통적 선(禪)에서 1950년대 비트선, 1960년대의 히피선, 1970년대의 뉴 에이지선 그리고 1980년대의 사이버펑크선으로 연결된다고 하겠다.

21세기를 일컬어 영성의 시대라고 한다. 오늘날 미국사회에는 명상이 정치, 경제, 미디어계와 대중문화 분야 등 엘리트 계층을 넘어 일반 대중들에게까지 널리 퍼져 있다. 재가불자 중심인 미국 불교가 어떤 방향으로 발전할지는 아무도 모르지만, 적어도 미국사회와 미국문화의 토양에 맞는 새로운 미국 불교로 발전할 것임은 분명하다.

이러한 새로운 미국 불교의 발전에 케루악을 비롯한 1950년대의 비트 세대 작가들이 선불교의 대중화라는 기초를 마련했다고 할 수 있다. 이것이 비트 세대를 대표하는 작가 케루악이 미국문학, 미국불교역사, 미국사회, 나아가 미국문화에 크게 기여한 점이 될 것이다.

김호주 박사는

부산대 영어영문학과 졸업했으며, 부산대 대학원 영어영문학과에서 문학박사 학위를 받았다. 해운대고등학교 교사로 재직했으며 창원 성민여고 교장을 지냈다.