법거량 위해 향곡 선사 찾은 운수납자

3~4시간 거량했으나 답 못하고 하산해

“애는 많이 썼으나 정진 빈틈없이 해야

금생에 공부 마쳐야지 미루면 안 된다”

선사의 안타까운 경책이 아직도 사무쳐

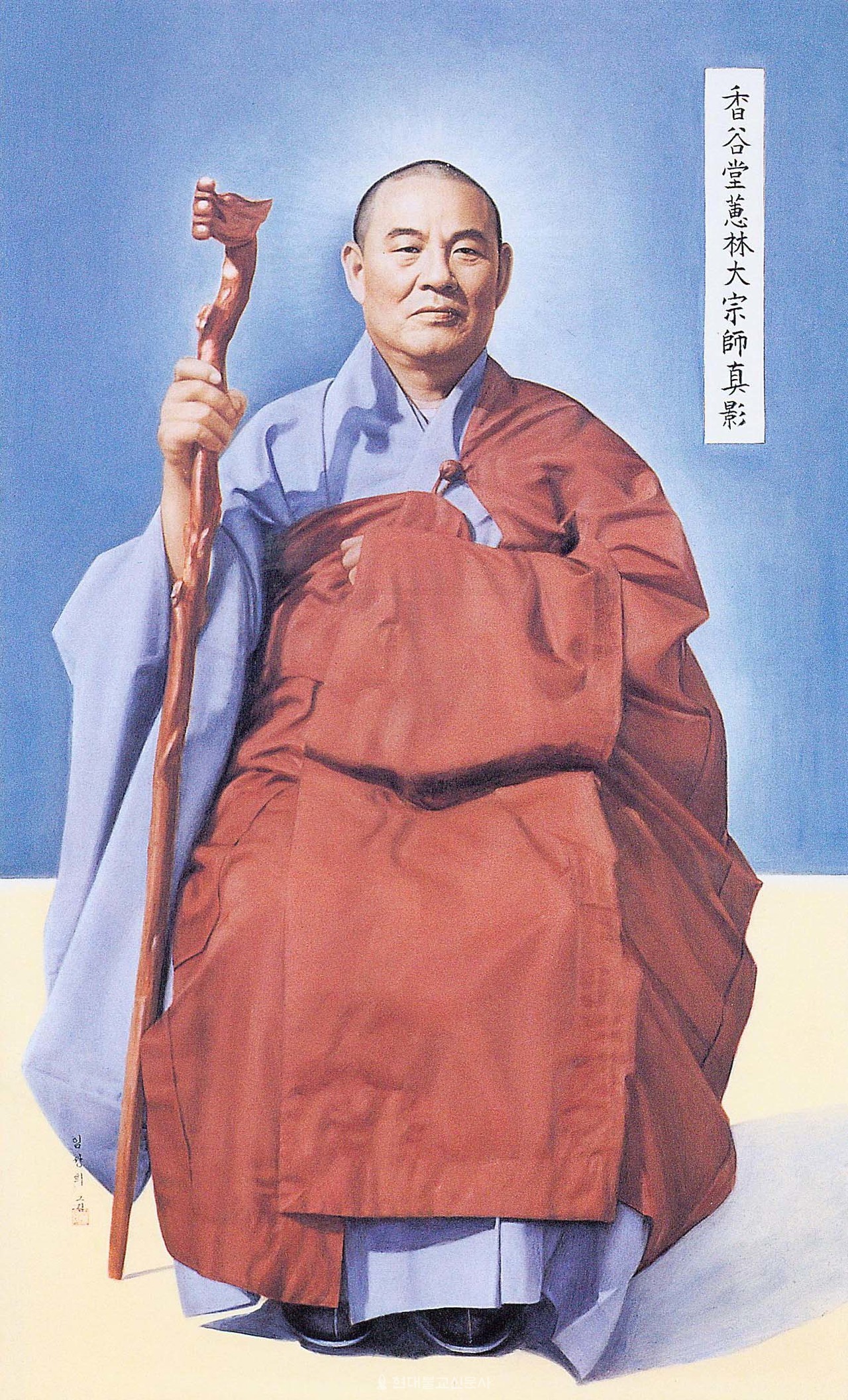

향곡 선사(香谷禪師)는 조계종 종정을 지낸 성철 선사(性徹禪師)와 함께 선풍을 드날렸던 선지식이다. 두 분은 일생동안 절친한 도반(道伴)으로 지냈다. 향곡 선사가 먼저 열반에 들자 성철 선사는 애도(哀悼)하며 <곡향곡형(哭香谷兄)>이라는 글을 지었다.

곡향곡형(哭香谷兄, 향곡 형을 곡하다)

哀哀宗門大惡賊(애애종문대악적)

슬프다! 이 종문의 악한 도적아.

天上天下能幾人(천상천하능기인)

천상천하에 너 같은 이가 몇일런가.

業緣已盡撒手去(업연이진살수거)

업연이 벌써 다해 훨훨 털고 떠났으니

東家作馬西舍牛(동가작마서사우)

동쪽 집에 말이 되든 서쪽 집에 소가 되든.

桑桑(돌돌)

애달프다!

甲乙丙丁戊己庚(갑을병정무기경)

道友(도우) 性徹(성철)

큰스님은 말년에 “나는 칠십을 안 넘길 끼다. 오래 살고 접지(싶지) 않아”라고 가끔 말씀하셨다. 나는 귀담아 듣지 않고 그냥 흘려보냈다. 그러나 말씀대로 1978년 음력 12월 18일, 열반에 드셨다. 세수 67세, 법랍 50년이다.

어느 날 내가 여쭈었다. “큰스님, 열반하신 뒤 다시 사바세계로 오실 겁니까.”

“나는 사바세계로 다시 안 올끼다. 금강당세계(金剛幢世界)로 갈끼다.”

“거기는 어떤 세계인가요.”

“불불(佛佛)이 모여 사는 화장세계(華藏世界)니라.”

“큰스님이 가시면 우리는 누굴 의지해 공부해야 됩니까.”

“법제자 진제(眞際, 前조계종 종정)가 있다 아이가, 법은 거 가서 물으면 돼.”

큰스님은 거침없이 간단명료하게 답하셨다.

어느 해 하안거 때다, 하루는 큰스님이 아침부터 다락에 올라가시더니 한참 지나서야 뭘 한 보따리 싸가지고 내려오셨다.

“법념아, 이거 원주한테 갖다 주고 선방 대중들에게 나놔 주라 캐라.”

풀어 보니 속옷과 양말 등속이었다. 평시에 헌옷이나 구멍 난 양말은 손수 꿰매 쓰더니, 새것은 모아두었다가 대중들에게 베푸신 것이다.

다비식이 끝난 뒤, 뭘 찾으려고 큰스님이 쓰시던 책상서랍을 열어보았다. 비눗갑에 헌 고무 밴드가 소복하다. 버리는 걸 모아 두었다가 필요할 때마다 꺼내 썼을 성싶다. 뿐만 아니다. 글자가 없는 종이는 잘라 차곡차곡 쌓아둔 것도 한쪽에 있다. 메모용지로 쓴 듯하다.

“요새 스님들은 물건 귀한 줄 몰라 애끼지 않아. 시주(施主)의 은혜를 갚을라카마 물건을 함부로 버리지 말아야 되는 기라. 뭐든 알뜰키 하는 기 제일이제”

생전에 경상도 사투리로 투박하게 일러주시던 말씀이 귀에 쟁쟁하다.

큰스님은 생전에 월내(月內) 묘관음사(妙觀音寺)에 주석하셨다. 꽃과 나무를 사랑한 큰스님은 도량 곳곳에 꽃뿐만 아니라 나무도 많이 심어 청청한 도량으로 가꾸셨다.

어느 해 늦가을, 큰스님이 외출하려고 염화실(拈華室, 조실 스님이 거처하는 곳)에서 내려오다 가지가 너무 높이 자란 엄나무를 보자 원주 스님에게 일렀다.

“엄나무가 너무 웃자라 봄에 새순을 딸라 카마 손이 안 자랠 끼라. 가지를 좀 잘라야겠다.”

볼일을 마치고 절에 돌아온 큰스님은 깜짝 놀라셨다. 가지를 몽땅 잘라버려 엄나무는 몸뚱이와 두 팔만 남아 있었기 때문이다.

“아이고, 우야꼬. 가지가 너무 자라 좀 자르라 캤는데…, 이래 났구나.”

이듬해 봄이 되자 엄나무는 끝내 싹이 돋아나지 않았다. 큰스님은 염화실로 오르내릴 적마다 고사(枯死)해버린 엄나무를 보며 “참말로 미안테이”라며 두 손 모아 용서를 빌곤 하셨다.

당시 묘관음사에는 초등학생 어린 꼬마가 있었다. 나중에 커서 어엿한 스님이 되었지만 어릴 적엔 개구쟁이였다. 이른 봄 도량 곳곳에 진달래가 피었다. 이놈이 그중 가장 예쁜 진달래가지를 꺾다가 큰스님에게 들킨 것이다. 몇 십 년간 애지중지하며 키운 꽃나무를 꺾다니…. 큰스님은 화가 잔뜩 나셨다.

“너 이놈, 맞을 일을 했으이 회초리 만들어 오너라.”

제 딴에는 고른다고 고른 게 하필이면 진달래가지를 또 꺾어 간 것이다.

“와 이걸 또 꺾어 왔노.”

“가는 걸로 때리면 덜 아플 것 같아서요.”

풀이 죽어 기어들어가는 소리로 웅얼거린다. 그 말에 큰스님은 그만 껄껄 웃고는 들고 있던 회초리를 놓아버렸다.

“봐라, 니 팔을 누가 꺾으마 아프겠제, 꽃나무가 말을 못해 그렇지 니하고 똑같이 아프다. 다신 그라지 마라.”

이후로 꼬마는 나뭇가지 하나, 풀 한 포기도 건드리지 않았다.

큰스님은 키가 180cm가 넘고 몸무게는 90kg가 더 나가는 큰 체구이시다. 매일 새벽 2시면 어김없이 일어나 책을 본 뒤, 도량을 한 바퀴 돌아보신다. 육중하지만 어찌나 살금살금 걷는지 발소리가 전연 들리지 않는다.

길상선원(吉祥禪院)은 큰스님을 조실로 모시고 사부대중이 수행하는 선방으로 묘관음사 경내에 있다. 큰스님은 새벽마다 선원으로 살며시 걸어가 정진하고 있는 대중을 몰래 살펴보고 염화실로 올라오곤 하셨다.

평상시에 큰스님은 “불사(佛事)란 부처님을 만드는 일”이라고 하셨다. 즉 ‘눈 밝은 납자를 나오게 하는 것이 진정한 불사’라며 선원스님들을 끔찍하게 위했다.

당시는 큰스님과 법거량(法擧揚, 선(禪)을 주제로 주고받는 문답)을 하려고 원근각지에서 오는 스님들이 자주 있었다. 공부를 제대로 하고 있는지 점검을 받으러 오기도 하지만 자기가 깨달았다고 막무가내로 들이미는 경우도 허다했다.

큰스님은 결제(結制), 해제(解制) 때 설하는 상단법문 뿐만 아니라 선방에서 소참법문(小參法問, 때와 장소를 정하지 않고 수시로 격식이 없이 불법에 대하여 묻고 대답하는 일)도 수시로 하셨다. 그 때 큰스님과 선문답을 주고받는 스님들이 더러 있어 정진의 열기를 직접 느낄 수 있었다. 요즘은 선문답하는 광경을 보기 힘들어 너무나 아쉽다. 때로 정답은 아니지만 그럴싸한 답이 나오면 큰스님은 매우 흐뭇한 표정을 지으셨다.

어느 해 동안거 때다. 한 밤중에 누군가가 염화실로 올라오며 “향곡이 나와라. 나랑 한 판 붙자”라며 고래고래 고함을 지른다. 추운 겨울이건만 웃통을 훌떡 벗은 채로다. 얼굴이 낯선 걸로 보아 선원대중은 아닌 듯했다. 나중에야 ‘토굴에서 정진하다 온 객스님’이라고 들었다. 다행히 대중 스님들이 올라와 수습하였다. 한편으로 생각하면 ‘얼마나 답답했으면 그랬을까.’ 싶기도 하지만, 결과가 좋지 않아 뒷맛이 씁쓸했던 사건이었다.

어느 봄날, 무명옷을 깨끗이 차려입은 객스님이 큰스님을 뵈러왔다. 무엇 때문에 왔는지 미리감치 알아보신 큰스님은 나더러 밑에 내려가라고 하셨다.

얼마나 시간이 흘렀을까. 서너 시간은 됨직하다. 올라오라는 연락을 받고 염화실로 가니 객스님은 떠나고 없었다. 나는 궁금해 견딜 수가 없어 뜰에 서계시는 큰스님에게 여쭈어 보았다.

“큰스님, 무슨 이야기를 그리 오래 하셨습니까.”

“그르키(그렇게) 말이다. 지 딴에는 알았다고 마구 들이댔지. 그게 답이 아이라 캐도 지가 맞고 내가 틀린다고 우기는 기라. 결국 나중엔 고개를 숙였지.”

“무슨 말을 하던가요.”

“그건 말 못하지. 뭐라 카기는 했제. 애를 씨기는 마이(많이) 쓴 거 같아. 정진은 빈틈없이 해야 돼. 안즉 머랐어(멀었어) 멀어.”

큰스님은 객스님이 애쓴 만큼 답을 못한 게 아쉬웠던 모양이다. 입을 쩝쩝 다시더니 한마디 던지셨다.

“이 공부는 세수하다가 코만지는 것처럼 숩다카마 숩지(쉽다면 쉽지). 말세 중생은 근기(根氣)가 약해 깨닫기 어려븐 거 같에. 명확하기 답하는 이가 없사.”

한숨을 내쉬며 돌아서는 큰스님의 뒷모습이 쓸쓸해 보였다.

큰스님은 웃을 때 온몸을 흔들며 허허하고 크게 웃으신다. 부끄럼을 잘 타 두 손으로 얼굴을 가리고 웃을 때면, 수줍음 많은 어린 소년처럼 천진해 보였다. 이젠 그런 웃음을 두 번 다시 볼 수 없으니 안타깝기 이를 데 없다.

“중이 할 끼라고는 공부밖에 없사. 일대사를 해결 못하마 온 곳도 갈 곳도 모르이(모르니) 어데 태어날 똥 모르는 기라. 우짜든지 금생에 공부 다 해 마치야지. 미루마(미루면) 안 돼.”라고 단호하게 말씀하시던 모습이 눈에 선하다.

큰스님의 말씀대로 살지 않고 딴 짓만 하고 살아온 듯해 사뭇 죄송할 따름이다.

법념 스님은

1945년 출생. 동국대 외래교수를 역임했으며, 현재 경주 흥륜사 한주로 주석 중이다. 저서로는 산문집 〈종이 칼〉, 향곡 선사와의 인연을 담은 〈봉암사의 큰 웃음〉이 있다.