고전소설 ‘옹고집전’ 기원은 부처님 전생설화

구두쇠 주인공을 벌할 가짜 등장해

진짜 내쫓고 결국엔 진짜 개과천선

옹고집전·일리사 전생담 같은 내용

일리사 전생담, 태국사원서 도상화

2022년 한 해 동안 부처님의 전생 이야기를 들려드리면서 우리에게 친숙한 ‘토끼전’ ‘고려장 이야기’ ‘장끼전’ ‘황금알을 낳는 거위’ ‘심청전’ 등의 동화 혹은 설화들의 기원을 부처님의 본생담에서 찾아보았다. 이를 통해서 불교 설화는 지역과 종교를 뛰어넘어 오랜 시간 동안 토착화 혹은 융화되어왔음을 알 수 있었다. 그래서 우리의 전래동화나 고전소설 속에 스며 들어간 부처님의 전생 이야기를 좀 더 찾아보기로 하였다.

욕심쟁이 놀부에 버금가는 고약하고 인색한 옹고집이 부처님의 전생담에서 기원했다면 아마도 놀라실 분들이 많으시리라 생각된다. ‘옹고집전(雍固執傳)’은 조선 시대의 작자 미상의 고전소설로서, 원래 판소리 열두 마당의 하나였다고 알려져 있으나 판소리로는 전해지지 않는다. 어린 시절의 기억을 상기해서 ‘옹고집전’의 이야기를 간추리면 대략 다음과 같다.

“옹진골이라는 마을에 옹고집이라는 사람이 살고 있었는데, 성질이 고약해서 먹을 것이 풍족한 풍년을 좋아하지 않고, 매사에 이유 없이 고집을 부렸다. 또한 인색하여 팔십 노모가 겨울철 냉방에 병들어 있어도 돌보지 않았다. 이때 월출봉 비치암에 도술이 능통한 고승의 제자인 학대사에게 옹고집의 그릇된 행동을 꾸짖고 오라고 하였다. 그러나 오히려 학대사는 옹고집의 하인들에게 매만 맞고 돌아가게 되었다. 이에 고승은 옹고집을 벌하기 위해 허수아비를 만들어 부적을 붙이니, 옹고집과 똑같은 옹고집이 하나 더 생겼다.

고승이 만든 가짜 옹고집이 진짜 옹고집의 집에 가서, 둘이 서로가 진짜라고 다투게 되었다. 옹고집의 아내와 아들은 누가 진짜 옹고집인지를 판별할 수 없어서, 마침내 관가에 가서 판별을 청하게 되었다. 고을의 사또가 옹씨 집안의 족보를 가져오라고 해서 물어보니, 진짜 옹고집은 조상에 대해 아는 바가 없고 오히려 가짜가 그 내력을 더 잘 대답하였다.

결국 진짜 옹고집은 곤장을 맞고 내쳐져 걸식을 하는 신세가 되었고, 가짜 옹고집은 집으로 들어가서 아내와 자식을 거느리고 살게 되었다. 그 뒤로 옹고집의 아내는 가짜 옹고집과의 사이에 아들을 여러 명 낳고 잘살고 있으나, 진짜 옹고집은 온갖 고생을 하며 지난날의 잘못을 뉘우치게 되었다. 뒤늦은 후회로 어쩔 도리가 없음을 안 진짜 옹고집이 죽음을 택하려고 산속에 들어가서 목숨을 끊으려고 하는데, 비치암의 고승이 홀연히 나타나서 이를 말렸다. 고승은 옹고집이 진심으로 잘못을 뉘우치고 있는 것을 알고, 부적을 하나 주면서 집으로 돌아가라고 하였다.

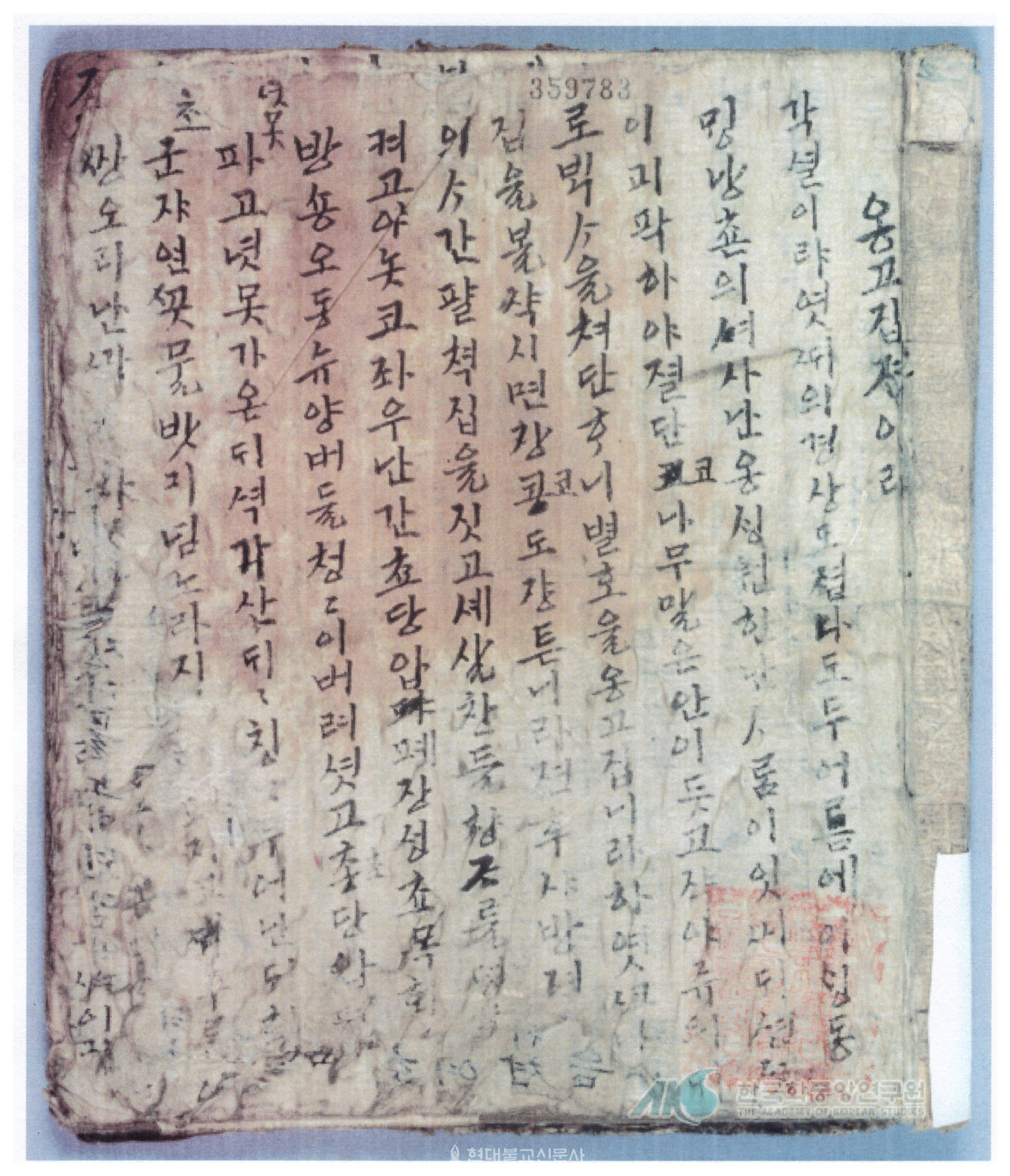

집에 돌아가서 그 부적을 던지니, 그동안 집을 차지하고 있던 가짜 옹고집은 허수아비로 변하였다. 뿐만 아니라 아내와 가짜 옹고집 사이에서 태어난 자식들도 모두 허수아비로 변하였다. 이후 옹고집은 새사람이 되어서 착한 일을 하고, 어머니에게 효를 다하였다고 한다. 또한 부처님의 말씀을 따르고 늘 보시와 공덕을 행했다고 전해진다.”(그림①)

이상이 우리가 알고 있는 ‘옹고집전’의 대략적인 줄거리이다. 그런데 이와 매우 비슷한 이야기를 547편으로 구성된 ‘팔리어 자타카’의 78번째 이야기 ‘일리사 전생담(Illisa Jataka)’에서 확인할 수 있다. 그 내용을 요약해서 들려드리면 다음과 같다.

“일리사라는 부자 구두쇠가 살았는데 그는 조상으로부터 셀 수 없을 정도의 많은 재산을 물려받았지만, 남을 위해 조금도 베풀 줄 모르는 사람이었다. 그의 아버지는 생전에 많은 보시와 공덕을 쌓아서, 죽어서 하늘의 제석천이 되어 있었다. 어느 날 제석천이 하늘에서 자신의 아들 일리사가 아버지가 지은 자선의 집을 헐어 버리고, 찾아오는 걸인들에게 도움을 주지 않고 내쫓는 것을 내려다봤다.

지옥에 가기에 알맞은 아들의 행동을 깨우치기 위해, 제석천은 아들 일리사와 똑같은 모습으로 몸을 바꾸어 지상으로 내려왔다. 제석은 먼저 왕을 만나러 왕궁으로 가서 일리사인척 행동하며 왕에게 전 재산을 드리겠다고 이야기하였으나, 일리사보다 훨씬 많은 재산을 가지고 있는 왕이 사양하였다. 그러자 일리사의 집으로 간 제석은 일리사의 아내에게 이제부터 어려운 이들에게 보시를 하자고 이야기 하였다. 이에 부인이 찬성을 하자 하인들을 불러 금은보석이 필요한 사람은 누구나 일리사 장자의 집으로 오라고 전하였다.

곧 도움이 필요한 많은 사람이 상자와 자루를 들고서 대문 앞에 모이자, 제석은 창고를 열고 보물을 마당에 내어 놓았다. 그리고 몰려온 사람들이 필요한 만큼 담아 가게 하였다. 어떤 가난한 농부가 일리사의 수레에다 소를 매서 칠보를 가득 싣고 집으로 돌아가며, 일리사의 어짊과 은혜에 크게 감사하며 지나갔다.

마침 나무 그늘에 혼자 숨어서 술을 마시던 진짜 일리사가 이를 보고 나의 것을 훔쳐간다고 화를 내자, 이것은 일리사 장자가 보시한 것이라며 수레를 몰고 가 버렸다. 이상함을 느낀 일리사가 자기 집으로 달려갔으나, 가짜 일리사의 명령에 따라 하인들은 진짜 일리사를 그의 집에 들여보내지 않았다. 그래서 왕에게 왜 이런 일이 벌어졌는지 밝혀 달라고 하였으나, 왕도 심지어 일리사의 아내와 아이들조차도 아무도 진짜 일리사가 누구인지 말할 수 없었다.

그러자 진짜 일리사의 머리카락 속에 커다란 사마귀가 있다는 비밀을 알고 있는 단 한 사람인 일리사의 이발사가 궁전으로 불려왔다. 이 이발사는 다름 아닌 석가모니 부처님의 먼 전생의 인물로서, 제석이 자신의 머리에도 똑같이 사마귀를 만들자 진짜 일리사가 누구인지 판별할 수 없었다. 욕심쟁이 일리사가 마지막 희망을 잃고 절망감에 바닥에 주저앉자, 제석천이 공중에 떠서 자신의 원래 모습을 드러내었다. 생전에 가난한 이들에게 베풀고 선행을 즐겼기 때문에, 죽어서 천신들의 왕이 될 수 있었다고 아들에게 이야기했다.

제석천의 이야기를 들은 일리사는 아버지의 뜻에 따라서 자선의 집을 다시 지어 자선을 베풀겠다고 맹세했으며 평생 이 약속을 지켰다. 그때의 왕은 아난의 전생이었으며, 제석의 깨우침을 막지 않은 이발사는 석가모니 부처님의 전생이었다.”

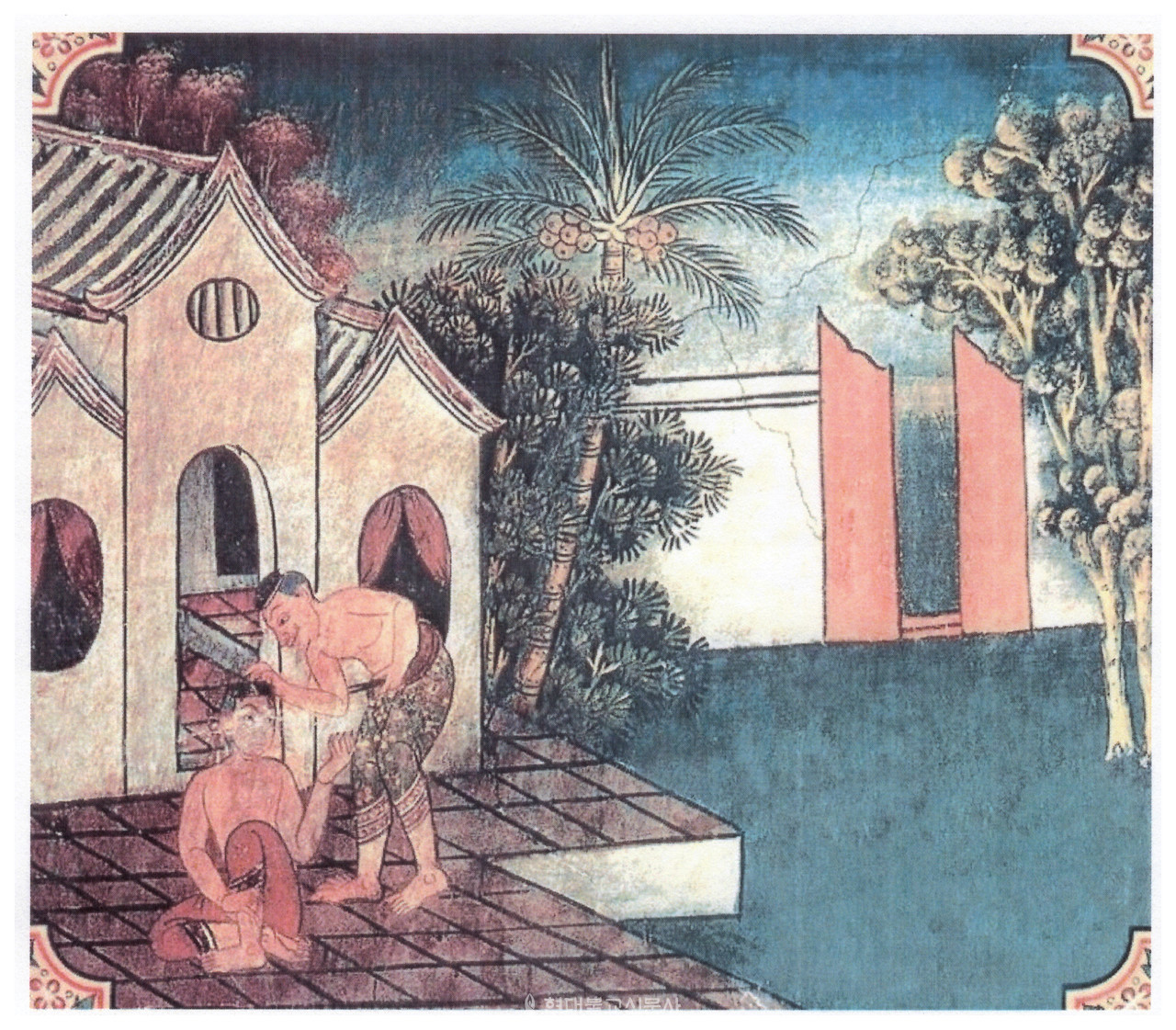

‘일리사 전생담’의 이야기는 팔리어 자타카의 547장면을 모두 도해한 태국 방콕의 왕실 사원 왓 크루아완 와라위한(Wat Kruawan Worawiharn)사원 벽화에서 찾아볼 수 있다. 그림을 살펴보면 높은 담장과 크고 넓은 건물, 멋진 야자수가 있는 정원 등이 자세히 표현되어 있다. 짐작하면 그림 속의 공간은 일리사의 집으로 추정이 되며, 여기에 등장하는 두 명의 인물은 일리사와 석가모니의 전생인 이발사일 것이다.

흰 건물의 앞에 앉아서 왼손을 들어 무언가를 청하는 인물이 일리사 그리고 왼손에 가위를 들고 허리를 굽혀서 일리사의 머리를 들여다보는 인물은 이발사로 보여진다. 배경이 일리사의 집인 것으로 보아 아마도 제석이 일리사를 벌주기 이전 이발사가 일리사의 머리를 자르는 한 장면을 묘사한 것으로, 일리사와 그의 비밀을 아는 유일한 인물인 이발사를 그림으로 표현하고자 한 것으로 생각된다.(그림②)

‘옹고집전’의 기원에 관해 ‘장자못 전설’과 ‘쥐 둔갑설화’라는 견해가 일반적으로 인정을 받고 있으나, 신이 내린 벌로 악인이 대홍수를 만나 죽음에 이르는 ‘장자못 전설’ 그리고 변신이라는 공통점만을 가지고 있는 ‘쥐 둔갑설화’ 보다는 ‘일리사 전생담’이 훨씬 많은 공통점과 권선징악이라는 주제를 가지고 있다고 할 수 있다.

‘일리사 전생담’에서 언제 어떻게 ‘옹고집전’으로 이어졌는지에 관한 영향관계 및 전승의 경로를 명확히 알 수 없지만, 인색한 부자 구두쇠, 주인공과 똑같은 인물의 등장, 가짜에게 쫓겨 난 진짜, 시련을 통한 깨달음, 보시의 중요성, 불교에 귀의함 등 여러 공통된 이야기를 통해서 옹고집전의 기원에 대해서 기존의 의견을 재고하며 불교의 세계성과 전파력에 또다시 놀란다.<끝>