오백 도둑들, 부처님 교화로 나한 되다

불교수행자 추구할 목표인 ‘나한’

대승불교에선 중생 제도의 상징

도둑과 부처님으로 만난 전생담

부처님 교화로 오백도둑 나한돼

막고굴 285굴 전생담 유일 재현

나한(羅漢)은 아라한(arhat , 阿羅漢)의 줄임말로 불교 수행자가 추구해야 할 최고의 목표인 욕망의 사슬에서 벗어나 다시는 태어나지 않는 상태를 말한다. 나한에 대한 설명은 경전과 시대에 따라 다른데, 팔리어 경전에서는 나한이 되려면 반드시 출가하여 미혹을 끊고 성자의 대열에 들어야 한다. 이를 위해서 탐욕과 증오를 줄여야 하며, 죽은 다음 색계나 무색계에 나면 아라한의 경지에 이르게 된다고 한다. 반면에 대승불교에서는 아라한의 이상보다 다른 사람들이 도를 깨달을 수 있도록 열반에 들지 않고 세상에 남아 있는 역할을 더 중히 여긴다.

오백나한에 관해서 〈증일아함경(增一阿含經)〉, 〈십송률(十誦律)〉 등에 부처님이 사위국(舍衛國)에서 500명의 아라한들에게 설법했다는 기록이 있다. 그리고 〈흥기행경(興起行經)〉에는 “여래가 오백나한을 위하여 매월 15일을 기하여 계(戒)를 설했다”라고 기록돼 있으며, 〈법화경(法華經)〉 ‘오백제자수기품(五百弟子授記品)’에서는 부처님이 500명의 아라한을 위해 특별히 수기(授記)를 내리는 인연과 까닭이 상세히 설명돼 있다. 이러한 내용들을 정리해 보면, 석가모니 부처님 당시에 실제로 500여 명의 뛰어난 제자들이 있었다고 생각된다.

더하여 〈오분율(五分律)〉에는 석존의 열반 직후 왕사성(王舍城)에서 최초의 결집(第一 結集)이 있었는데, 500명의 아라한들이 이 회의에 참석하여 부처님의 말씀을 구전으로 암송하여 불전(佛典)을 편찬하였다고 한다. 불교사에서 바로 이 결집을 ‘오백 결집’ 혹은 ‘최초의 결집’이라고 부른다.

나한에 대한 신앙은 우리나라를 비롯한 중국과 일본에서 모두 성행하였으며, 특히 우리나라에는 대부분의 사찰에 나한전(羅漢殿) 혹은 응진전(應眞殿), 오백나한을 모신 경우 오백나한전·오백성중전(五百聖衆殿)이 건립돼 있다.

초기 불교에서는 나한이라는 명칭보다는 부처님의 제자 혹은 비구로서, 탐욕과 증오, 고난 등을 이겨 낸 인간적인 모습으로 서술돼 있다.

〈고승법현전(高僧法顯傳)〉에는 “기원정사의 서북쪽 4리 되는 곳에 득안(得眼)이라 불리는 숲이 있다. 본래 오백 인의 맹인들이 정사에 의지해서 이곳에 살고 있었는데, 석가모니 부처님께서 이들을 위해 법을 설하셨기 때문에 모두 눈을 뜰 수 있었다고 한다. 그러자 맹인들은 기쁜 나머지 지팡이를 땅에 꽂고 부처님께 머리를 땅에 대고 예배했다. 그 후 지팡이가 자라나서 커지자 세상 사람들은 이를 중하게 여겨 아무도 베지 않았기 때문에 드디어 큰 숲을 이루었다. 이 숲을 득안림(得眼林)혹은 안타림(安陀林, Andhavana)이라고도 한다”라고 오백 맹인과 득안림의 기원에 관해 적혀있다.

그리고 팔리어 자타카 459번째 이야기 ‘파니야 자타카(Paniya Jataka)’에는 석가모니 부처님께서 먼 과거 생에 왕이셨을 때 도둑질, 욕망, 거짓말, 살생, 음주, 폭력, 탐욕에서 깨달음을 얻고자 모든 부와 권력을 버리고 히말라야로 들어가 수도하셨다. 이때 함께한 500명의 친구들이 훗날 왕이 깨달음을 얻어 부처가 되셨을 때, 500명의 친구들은 모두 아라한이 됐다고 적혀있다.

오백나한은 이미 석가모니 부처님의 제자가 되기 이전 먼 과거생에서부터 부처님과의 수많은 인연이 쌓이고 쌓여서 석존의 제자가 될 수 있었다. 위의 ‘파니야 자타카’처럼 친구로, 부처님께서 전생에 상인의 우두머리셨을 때는 오백 명의 상인으로, 코끼리의 왕이셨을 때는 500마리의 코끼리로, 원숭이 왕이셨을 때는 오백 마리의 원숭이로 다양한 전생을 거치면서 부처님을 따르고 죄를 뉘우치며 아라한 과를 증득할 수 있었다. 이처럼 다양한 오백나한의 과거 생 중에서 매우 재미있고 특이한 이야기가 있어 들려드리고자 한다.

북량 천축삼장 담무참이 한역(北涼 天竺三藏 曇無讖譯)한 〈대방편불 보은경(大方便佛 報恩經)〉 제5권 자품(慈品)에 있는 ‘오백강도성불(五百强盜成佛)’ 이야기이다. 아주 긴 이야기와 게송을 짧게 요약하면 다음과 같다.

“마가다국에 오백의 떼도둑이 있어서 언제나 길을 막고 사람을 겁탈하며 아무 죄 없는 이들을 죽였다. 이에 마가다국의 왕은 곧 말을 타고 갑옷을 입은 병사, 활을 잘 쏘는 병사, 창과 방패를 든 병사, 칼을 잘 쓰는 병사 네 종류의 병사들을 보내어 도둑들을 잡아다 깊은 산의 험준한 곳에 가두어 놓았다. 그리고 도둑을 잡아서 그들의 두 눈알을 파내고 두 귀와 코를 잘라 숲에서 내쫓아 버렸다. 오백의 도둑들이 극심한 고통에 괴로워할 때, 오백 명의 도둑 가운데 한 도둑이 여러 도둑들에게 말하기를 ‘우리들은 이제 목숨이 얼마 남지 않았거늘 어째서 지극한 마음으로 부처님께 귀의하지 않는가’라고 하였다.

그러자 오백 명이 함께 소리 내어 말하기를 ‘나무석가모니불’이라고 하였다. 이때 부처님께서는 기사굴산에 계시면서 인자하고 가엾이 여기는 마음으로 건타산(乾陀山)에 노닐면서, 곧 큰 바람을 일으켜 숲과 나무를 움직여서 전단(栴檀)의 먼지를 일게 하셨다. 이 전단 나무의 먼지를 공중에 가득히 채워 바람으로 깊은 산중의 여러 도둑들에게 불어 가게 하여 도둑들의 눈과 여러 몸의 상처에 닿게 하시니, 원래 몸으로 회복되었다. 오백의 도둑들은 두 눈을 얻고 몸의 상처가 완전히 회복되었으므로 모두 함께 말하기를 ‘우리들은 이제 부처님의 큰 은혜를 입고 몸이 편안하며 즐거워졌으니, 부처님의 은혜를 갚으려면 응당 속히 아뇩다라삼먁삼보리의 마음을 내어야 하리라’라고 하였다.

또한 ‘아직 편안하지 못한 다른 중생들을 우리가 편안하게 하여야겠으며, 아직 해탈하지 못한 중생들을 우리가 제도해야 하겠으며, 아직 도를 얻지 못한 중생들을 열반을 얻게 하리라’고 하였다.”

위의 〈대방편불 보은경〉 ‘오백강도성불’의 내용은 대승불교에서 아라한이 다른 사람들의 깨달음과 구복을 위해서, 열반에 들지 않고 세상에 남아 중생의 제도를 위해 서원한 연유를 적고 있다. 이를 도해한 그림은 현존 유일하게 둔황 막고굴 285굴 서위(西魏) 대통(大統) 4~5년인 538~539년에 개착돼 조영된 굴의 주실 복두형 천장 사면에 자세히 도해돼 있다. 막고굴 285굴은 막고굴군에서 이른 시기에 속하는 굴로서, 아직 나한의 신앙이나 성격이 정립되지 않은 시기에 나한의 대승적인 특징을 잘 보여주고 있는 그림이다.

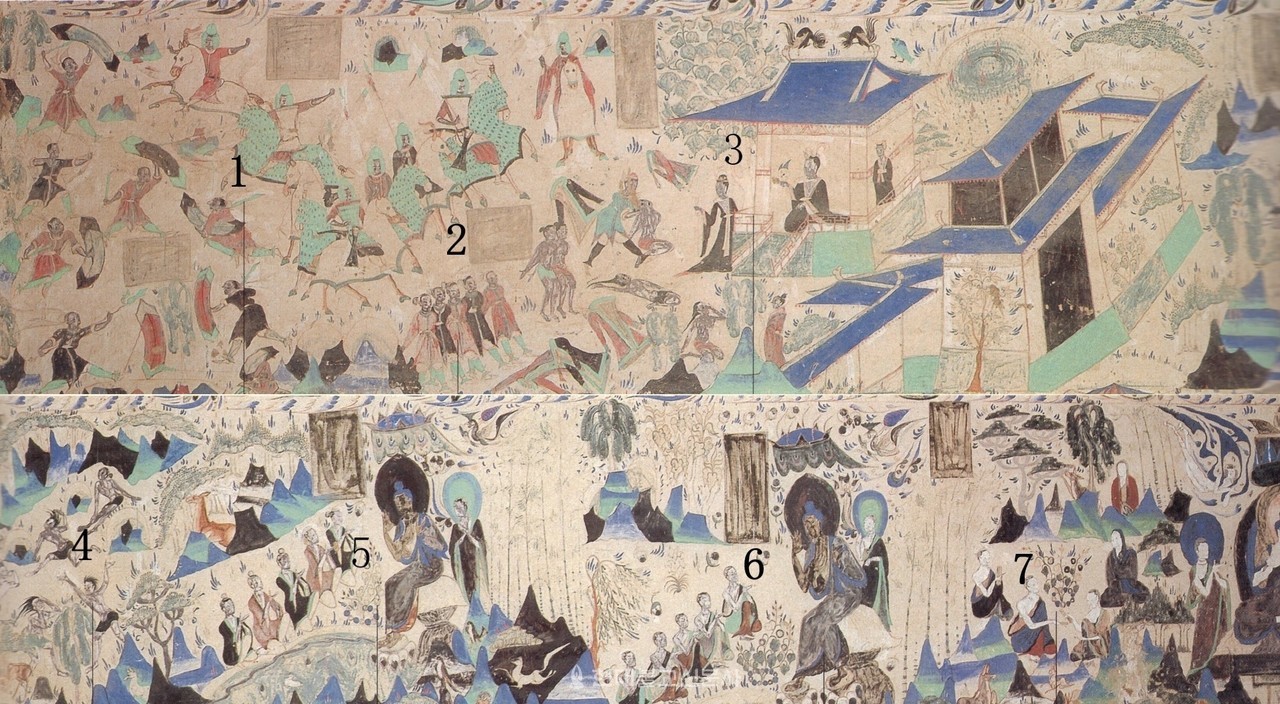

막고굴 285굴의 〈오백강도성불인연도〉는 긴 두루마리 형식의 화면에 왼쪽에서부터 오른쪽 방향으로 이야기가 전개된다.

먼저 화면 왼쪽은 ①마가다국에 있는 오백 명의 도둑들에게 백성들이 많은 피해를 입자, 왕이 철갑옷을 입은 기병, 궁수, 창과 방패를 든 병사, 칼을 잘 쓰는 병사를 보내어 도둑들을 소탕하게 하였다. ②병사들이 오백의 도둑을 호승줄로 잡아서 묶어 깊은 산에 가두어 놓고, 그들의 피부를 벗기고 두 눈알을 파내었을 뿐만 아니라, 두 귀와 코를 자르고 있다. ③그리고 파란색 전각에 앉아 있는 인물이 도둑들을 무릎 꿇려 죄를 심문하고 남은 죄를 자백받고 있다. ④이후 숲에서 쫓겨난 오백의 도둑들이 극심한 고통에 괴로워하며 눈이 보이지 않아 어디로 가야할지 몰라 방황하고 있다.

⑤이때 오백 명의 도둑 가운데 한 도둑이 지극한 마음으로 부처님께 귀의하기를 청하였다. 그러자 이를 들은 부처님께서 도둑들의 눈과 몸의 상처를 원래대로 회복시켜 주는 모습과 부처님께 귀의한 이들이 표현되어 있다. ⑥이제 오백의 도둑들은 더 이상 도둑이 아닌, 부처님의 제자가 되어 가사를 갖추어 입고 두 손을 합장하여 부처님의 큰 은혜에 감사하고 있다. ⑦화면의 오른쪽 끝에 오백의 제자들이 깊은 산속에서 부처님의 은혜를 갚기 위해 아뇩다라삼먁삼보리의 마음을 내기 위해 수행정진하고 있다. <그림 위, 아래>

초기의 팔리어 경전부터 대승경전까지 부처님과 아라한의 인연을 살펴보았다. 나한이 초월적인 존재로서 대중 구제나 현세 구복적인 역할을 하는 것은 초기의 불교 경전이나 설화에서는 찾아볼 수 없는 특징으로서, 본격적인 대승불교의 시기에 나한 신앙의 대상이 되면서 성립된 성격으로 이해하여야 할 것이다. 무엇보다 오백나한의 전생이 도둑으로 서술된 이야기는 불교의 포용력과 자비심이 아니면 불가능하였을 것이다.