덧없는 육신 버리고 佛道 구하다

자기 머리 보시해 열반 이룬 월광왕

남전 장경서 찾아볼 수 없는 본생담

간다라 탁실라서 만들어져 東傳된 듯

역사적으로 용맹한 무장들이 전쟁에서 결사항전 할 때 또는 한 치의 의심 없는 굳건한 믿음 앞에 ‘나의 목을 내놓겠다’라는 말을 한다. 즉 죽음도 불사하겠다는 최고의 맹세이자, 평범한 사람으로서는 감히 말할 수도 실천할 수도 없는 일이다. 그런데 석가모니 부처님께서는 전생에 이러한 일을 행하신 적이 있었다. 과연 무엇을 위하여 이러한 보시를 행하셨을까?

북위(北魏)시기 양주(쏐州)의 승려 혜각(慧覺) 등이 고창군(高昌郡, 오늘날 투르판)에서 한역한 〈현우경(賢愚經)〉 제6권의 30번째 이야기 ‘월광왕 두시품’(月光王 頭施品)에 석가모니 부처님께서 전생에서 목을 내어 보시하신 이야기가 있다. 이야기를 요약하면 다음과 같다.

“석가께서 열반에 드시려 하자 이를 차마 볼 수 없었던 사리불이 먼저 열반에 들어 모두 슬퍼함에 부처님께서 전생에도 이러한 일이 있었음을 말씀하시었다. 염부제에 월광(月光)이라는 큰 나라의 왕이 있었는데, 여러 작은 나라에 명을 내려 나라의 창고를 모두 열어 일체 중생에게 보시하게 하였다.

그때 변방 작은 나라의 왕 비마사나(毘摩斯那)는 월광왕에 대한 칭송이 높고 크다는 말을 듣고 질투하여, 월광왕의 머리를 벨 수 있는 자에게 나라의 반을 나누어주고 자신의 공주를 아내로 삼게 해주겠다고 하였다. 이 소식을 들은 바라문 노도차(勞度差)가 월광왕의 머리를 베겠다고 하자, 비마사나왕은 매우 기뻐하였다.

한편 월광왕의 나라에서는 성문을 맡은 신이 노도차가 월광왕의 머리를 얻으려고 하는 것을 미리 알고 아무도 성안에 들여놓지 않았다. 이때 수타회천(首?會天)이 월광왕의 꿈에 나타나 머리를 보시함으로써 불도(佛道)를 얻을 것이라 알려주었다. 왕이 꿈에서 깨어 대월 대신에게 성문을 출입하는 사람들을 막지 말라고 명하자, 성문을 맡은 신이 대월 대신에게 나쁜 마음을 품은 바라문이 왕의 머리를 얻으려 하기에 성안에 들어오는 것을 허락하지 않았다고 말하였다. 이를 들은 대월은 만일 바라문이 왕의 머리를 얻으려고 한다면 일곱 가지 보배로 된 머리를 각각 500개씩 만들어 왕의 머리와 바꿀 것이라 생각하였다.

노도차에게 왕의 머리를 얻고 싶다는 이야기를 들은 월광은 기뻐하며, 7일 뒤에 머리를 주겠다 대답하였다. 이때 대월 대신은 일곱 가지 보배로 된 머리를 가지고 와서 노도차를 달래었으나, 그는 영영 마음을 돌리지 않았다. 이에 너무도 분하고 마음이 아파 대월의 심장이 일곱 갈래로 찢어져 왕 앞에서 죽었다. 그리고 많은 신하와 궁인들 역시 왕께 머리를 보시하지 말라며 월광왕을 말렸다. 그러나 머리를 보시하기를 말리는 이들에게 월광은 내 몸은 여러 가지 더러운 물건으로서 오래 가지 못하고 마침내 버려지고 말 것이다. 위태롭고 약하며 더러운 머리를 버려 큰 이익과 바꾸는 것이거늘 왜 주지 않겠는가. 나는 이 머리를 바라문에게 보시하고, 그 공덕으로 맹세코 불도를 구할 것이다. 만일 불도를 성취하여 공덕을 완전히 갖추면 갖가지 방편으로써 너희들을 고통에서 건질 것이라고 이야기 하였다.

마침내 노도차가 왕의 머리카락을 후원의 나뭇가지에 묶은 뒤에 칼을 잡고 왕의 머리를 베니 머리가 왕의 손바닥에 떨어졌다. 이때 하늘에서 ‘월광대왕은 머리를 보시하였다. 단바라밀(檀波羅蜜, 육바라밀의 하나로서타인에게 아낌없이 베풀어 생사의 바다를 건너 열반 언덕에 이르는 행법)이 이제 원만하게 이루어졌다’라는 소리가 천하에 두루 퍼졌다. 이를 들은 사악한 비마사나왕은 기뻐 뛰다가 심장이 찢어져 죽었으며, 노도차 역시 비마사나왕이 죽었다는 소식에 실망하여 심장이 일곱 갈래로 찢어져 피를 토하고 죽었다. 비마사나왕과 노도차는 모두 아비지옥에 떨어졌으나, 월광왕의 죽음에 애통하다 죽은 이들은 모두 천상에 태어났다.

그때의 월광왕은 석가모니이고 비마사나왕은 마군의 왕 파순(波旬)이며, 노도차는 조달(調達, 제바닷타)이다. 그리고 대월 대신은 사리불이다. 그 옛날에도 사리불은 내가 죽는 것을 차마 보지 못해 나보다 먼저 죽더니,오늘에 와서도 내가 열반에 드는 것을 차마 보지 못해 먼저 죽었느니라.”

월광왕이 머리를 보시한 이 이야기는 남전 장경에서는 찾아볼 수 없는 본생담으로서, 간다라 지역부터 중앙아시아를 거쳐 돈황과 중국의 내륙에 전파돼 있다. 5세기 동진(東晉)의 승려 법현(法顯)의 〈고승 법현전(法顯傳 또는 불국기)〉에 “건타위국(밷陀衛國, Gandhara)에서 동쪽으로 7일쯤 가자 축찰시라(竺刹尸羅, Taxila)라고 하는 나라가 있었는데, 축찰시라란 중국어로 머리를 자른다는 뜻이다. 부처님께서 보살로 계실 때 여기에서 머리를 남에게 보시하셨다고 한다”라는 기록에서 볼 때 ‘월광왕 두시품’ 본생담은 간다라 지역의 탁실라에서 만들어져 동쪽으로 전해진 것으로 추정된다.

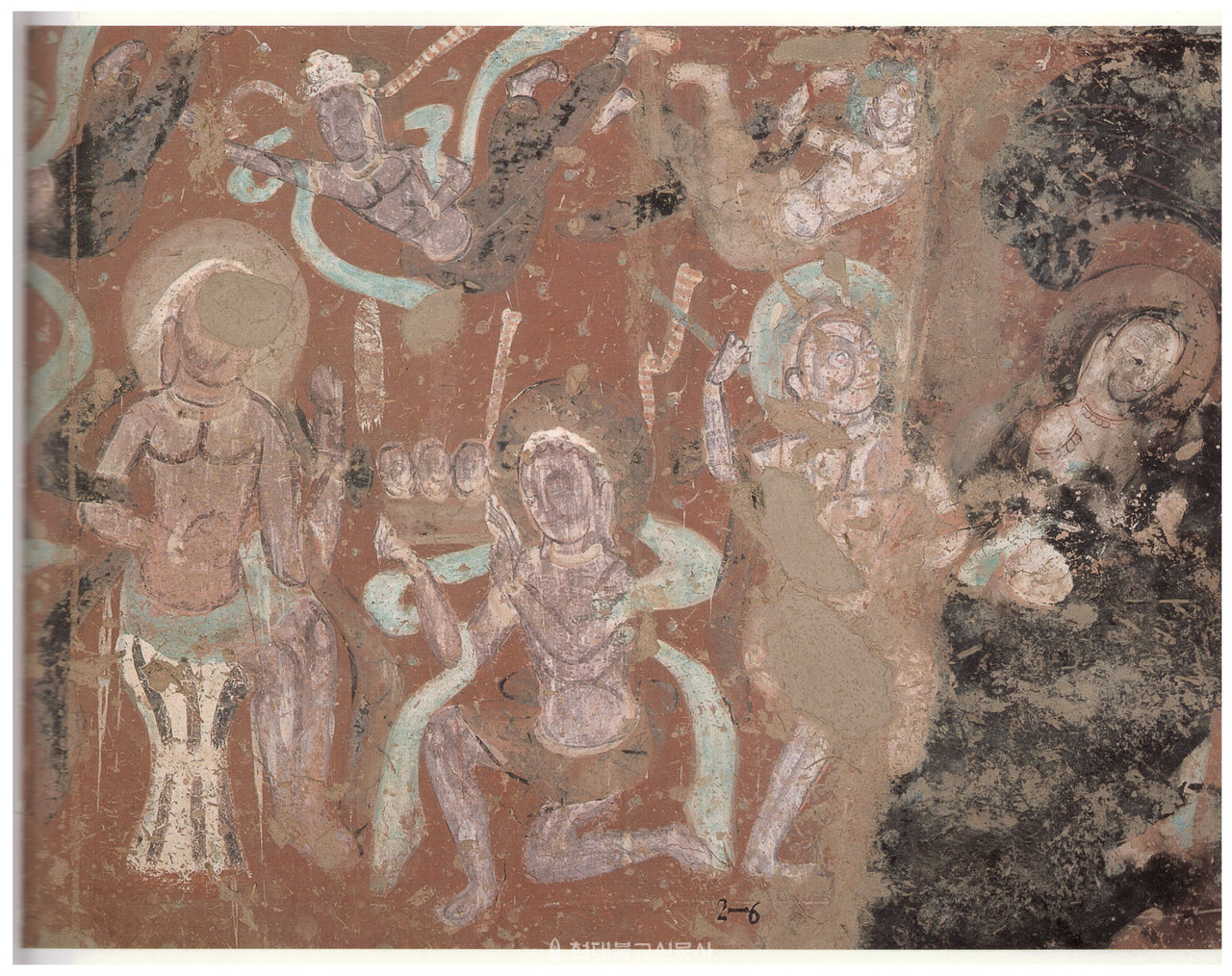

이러한 이야기를 그림으로 도해한 사례는 서역 북도의 쿠차(庫車, Kucha)지역 키질(克孜爾, Kizil) 석굴의 8·17·91·100·178·198굴 등의 여러 굴에서 찾아볼 수 있다. 6~7세기경 그려진 키질 178굴의 〈월광왕 본생도〉는 마름모 형태의 화면에 중앙의 커다란 나무를 중심으로 오른쪽에 월광왕이, 왼쪽에 노도차가 그려져 있다. 나뭇가지에 머리카락이 묶인 월광왕은 두 손을 펼쳐 잠시 후에 떨어질 자신의 머리를 받으려 하고 있으며, 노도차는 칼을 높이 들어 월광왕의 머리를 베기 직전의 자세를 취하고 있다. 키질 석굴 본생도의 특징인 이야기의 가장 긴박한 순간을 하나의 장면에 표현하는 방식에 따라 이 그림 역시 죽음을 앞둔 월광왕의 마지막 모습을 한 장면에 극적으로 남기고 있다.

〈월광왕 본생도〉를 찾아서 좀 더 동쪽으로 가면 북량(北쏐, 386~534) 시기에 조성된 돈황(敦煌) 막고굴(莫高窟) 275굴의 북벽에서도 확인할 수 있다. 화면은 두 부분으로 구성되어 있는데, 먼저 화면 왼쪽에 반가좌를 취하고 있는 인물이 월광왕이며, 그 앞에 세 개의 사람 머리 형상이 담긴 그릇을 바치고 있는 인물은 대월 대신을 표현한 것이다. 이는 노도차가 월광왕의 머리를 원하자 이를 만류하고자 칠보로 왕의 머리 형상을 만들어 노도차를 설득하려는 대월 대신과 대월에게 자신의 보시를 막지 말라는 월광왕을 묘사한 장면이다. 그리고 화면 오른쪽은 검은 연기에 훼손되어 그림이 많이 손상되었으나, 녹청색의 잎이 무성한 나무에 머리를 묶고 두 손을 합장한 월광왕과 왕의 머리를 자르려 오른손으로 푸른색 칼을 높이 든 노도차가 보인다. 전형적인 중국식 표현으로 사건의 전개 순서에 따라서 서술식으로 도해한 이 그림에서도 키질 석굴 178굴처럼 월광왕의 머리를 얻으려는 노도차의 탐욕과 자신의 죽음을 담담히 받아들이는 월광왕의 모습이 공통되게 묘사돼 있다.

우리나라에서도 월광왕의 보시를 표현한 〈월광왕 본생도〉가 현존하고 있다. 고려 시대에 제작된 것으로 추정하는 보협인탑의 탑신부 사면에는 부처님의 전생 이야기인 〈시비왕 본생도(尸毘王 本生圖)〉, 〈사신사호 본생도(捨身飼虎 本生圖)〉, 〈수대나태자 본생도(須大拏太子 本生圖)〉와 함께 〈월광왕 본생도〉가 부조로 표현돼 있다. 석탑의 조각을 자세히 보기 위해서 탁본한 그림을 살펴보면, 직사각형의 화면에 네 명의 인물이 표현되어 있다. 그중에서 화면 중앙에 가장 크게 묘사된 인물을 살펴보면 두 손을 앞으로 모으고 무릎을 살짝 굽혀 고개를 숙이고 있으며, 그 앞에는 무릎 꿇고 앉아 두 손을 높이 들어 무엇인가를 만류하는 인물이 조각돼 있다.

그리고 화면의 오른쪽 끝에는 두 손으로 긴 칼을 높이 치켜든 인물이, 왼쪽 끝에는 합장을 취한 인물이 표현되어 있다. 이 장면은 월광왕이 자신의 머리를 원하는 노도차에게 고개를 숙여 머리를 자르기 쉽게 자세를 취하는 것과 동시에 두 손을 펼쳐 곧이어 떨어질 자신의 머리를 받으려는 내용에 해당된다. 그리고 월광왕 앞에 무릎 꿇고 간청하는 인물은 대월 대신이며, 칼을 들고 있는 인물은 탐욕스러운 노도차를 표현한 것이다.

간다라 지역에서 출현해 중앙아시아와 중국을 넘어 우리나라에 남아있는 월광왕의 보시 이야기는 많은 깨달음을 준다. 사람의 몸은 약하고 오래 가지 못하며, 마침내 버려질 것이라는 월광왕의 말씀이 오늘날 불로장생과 동안이라는 겉 표면에 집착하는 우리들에게 육신의 덧없음을 일깨워주는 큰 가르침이 될 것이다.