‘황금알 낳는 거위’ 우화 원전은 ‘자타카’

이솝 우화 중 ‘황금알을 낳는 거위’

인간의 탐욕을경계하는 내용 담아

‘자타카’에 황금 거위 이야기 존재

이야기 성립 시기 ‘자타카’가 선행

실크로드 따라 이야기 구전 전래돼

옛날이야기를 무척 좋아했던 유년기에 손에서 놓지 않았던 이야기책으로 〈한국전래동화집〉 이외에 〈이솝 우화집〉도 있었다. 〈이솝 우화집〉은 다양한 동물들을 사람처럼 의인화해서 어리석은 행동을 꾸짖고 여러 교훈을 전해주는 단편적인 이야기들로 엮어진 책이다. 이솝(Aesop)은 그 당시 내가 알고 있는 최고의 천재 작가로서, 어떻게 이런 이야기를 생각할 수 있을까? 라는 감탄을 끝없이 쏟아내게 했던 우상이었다.

이솝에 대해서는 다양한 설이 있는데, 기원전 6세기에 그리스지역에 살았던 노예였다고도 하고 혹은 그리스 리디아의 왕이었던 크로이소스의 조언자였다고 한다. 대학생이 된 후에 〈이솝 우화집〉은 이솝이 직접 기록한 것이 아니라 구전돼 전해진 이야기들을 모은 것이며, 17세기에 프랑스 작가 라 퐁텐(Jean de La Fontaine, 1621~1695)에 의해 ‘이솝 우화’라는 제목으로 세상에 나오게 되었음을 알았다.

불교와 불교미술을 공부하면서 부처님의 전생 이야기를 접했을 때, 이솝 우화와 전생담이 너무도 비슷해서 깜짝 놀라면서도 한편으로는 친숙한 이야기가 반갑기도 했었다. 아마도 나의 석사 논문의 주제가 ‘본생도’였던 것도 어찌 보면 운명 혹은 시나브로 현상이었을지도 모른다.

이솝 우화 중에서 가장 어리석고 탐욕스러운 인물이 등장하는 이야기를 꼽는다면 아마도 ‘황금알을 낳는 거위’일 것이다. 널리 알려진 이야기를 대략적으로 요약하면 다음과 같다.

한 농부가 밭에서 일을 하고 있을 때, 거위 한 마리가 농장의 울타리 안으로 날아들어 왔다. 농부는 그 거위를 잡아먹으려고 집 기둥에다가 묶어 두었었다. 그다음 날 거위를 요리하기 위해서 묶어둔 곳에 가보니, 거위가알을 낳았는데 알이황금빛으로 빛나고 있었다. 농부가 알을 자세히 살펴보니 진짜 황금알이었다. 그 뒤로도 계속해서매일 황금알을 낳는 거위 덕분에 농부는 황금알을 시장에 팔아부자가 되었다. 그러던 어느 날 더 큰 부자가 되고 싶었던 농부는 황금알을 낳는 거위의배를 가르면 훨씬 더 많은 알이 쏟아져 나올 거라는 생각에 거위의 배를 갈랐다. 그러나 농부의 기대와 달리 거위의 배에서는 보통 거위들처럼 붉은 피만 쏟아질 뿐이어서, 농부는 뒤늦게 자신의 욕심을 뉘우쳤다고 한다.

라 퐁텐에 의해 정리되고 알려진 이솝 우화는 관련 그림도 17세기 이후에 그려진 것으로, 그 이전의 사례를 찾아볼 수 없었다. 그러나 ‘아는 만큼 보인다’는 말 그대로 러시아 상트페테르부르크의 에르미타쥐 박물관의 한적한 복도에서 이 ‘황금알을 낳는 거위’를 그린 벽화를 우연히 발견했다. 이 그림은 우즈베키스탄의 사마르칸트에서 70Km 떨어진 과거 실크로드 교역의 중심지 판지켄트(Pyanjikent) 궁전의 벽면을 장식하였던 벽화의 일부분이다.

궁전과 함께 벽화는 7~8세기경 제작된 것으로서, 당시 전 세계에 거대한 상업망을 형성하고 막대한 경제적 부를 누리던 소그드인들의 문화를 잘 대변해 주고 있다. 그림을 보면 화면의 오른쪽에서부터 이야기가 시작된다.

소그드인들의 전통 복식인 흰색의 뾰족한 모자를 쓰고 허리에 끈을 묶은 긴 웃옷을 입은 남자가 오른손에 커다란 황금알을 들고 있으며, 그 옆에는 흰색 큰 거위와 황금알들이 그려져 있다. 이어지는 장면에서는 남자가 목이 힘없이 땅에 떨어진 거위의 두 다리를 잡고 칼로 배를 가르는 모습이 매우 자세하게 표현되어 있어, 보는 사람이 애처로울 정도이다. 그리고 화면 왼쪽의 끝에 남자가 왼손으로 자신의 머리를 긁적이며, 자책 혹은 뉘우치는 것으로 짐작되는 모습이 그려져 있다.(그림①)

실크로드 교역의 중심지 판치켄트 궁전의 벽화에 어떻게 ‘황금알을 낳는 거위’가 전해졌을까? 그 답은 역시나 본생담에 있다. 총 537개의 이야기가 전해지는 팔리어 자타카의 136번째 이야기는 ‘수완나 함사 자타카(Suvannahamsa Jataka, 황금 거위)’로서, 내용은 다음과 같다.

부처님께서 현재 있는 것에 만족하지 않고, 더 많은 것을 바라는 비구니 툴라난다에게 이 이야기를 설하셨다. 옛날 범여왕(브라아마다타)이 나라를 다스리고 있을 때, 보살은 어느 바라문의 집에 태어났다. 그는 성년이 돼 같은 바라문족의 처녀와 결혼했으며, 그 아내는 난다(기쁨), 난다 부티(기쁨의 충만), 순다리 난다(사랑스런 기쁨)라는 세 딸을 낳았다.

보살이 죽게 되자 그 아내는 세 딸과 함께 남의 집에 가서 일꾼으로 살아가게 되었는데,그때 보살은 전생을 기억하는 숙명지(宿命智)를 갖춘 금빛 거위(혹은 금빛 청둥오리)로 환생했다. 보살 거위는 자라나며 금빛 털이 덮인 아름다운 모습으로 변하였고, 화려하고 웅대한 제 몸을 돌아보면서 생각했다. ‘나는 어디서 죽어서 여기에 태어났을까?’ 그러자 보살 거위는 곧 자신의 전생을 기억해 내었다. 이후 아내와 세 딸이 남의 집에서 일하며 어렵게 살고 있다는 것을 알았다.

보살 거위가 생각하기를 ‘내 몸을 덮고 있는 이 황금의 깃털은 얼마든지 새로 날 수 있는 성질을 가지고 있다.지금부터 나는 이 깃털을 하나씩 저들에게 주어서 그것으로 편안히 살 수 있게 하리라.’ 보살 거위는 그들이 사는 집으로 날아가서 그 지붕의 들보 위에 앉았다. 거위를 보고 아내와 세 딸이 “너는 어디서 왔느냐?”라고 물으니, 거위가 “나는 너희들의 아버지였고 인간 세상에서 죽어 이 금빛 거위로 태어난 것이다.지금부터 너희들은 남의 고용살이로 힘든 생활을 할 필요가 없다.내가 이 황금 깃털을 너희들에게 하나씩 주면 너희들은 그것을 팔아 편하게 생활하여라.”라고 말하였다. 이후 보살 거위는 매일 그들에게 황금 깃털을 하나씩을 빼주었고, 그의 아내와 딸들은 그것을 팔아 부유하고 행복하게 살게 되었다.

어느 날 그의 아내가 딸들에게 말했다. “짐승의 마음은 알 수가 없으니, 네 아버지도 언젠가는 여기에 오지 않을것이다. 이번에 그가 오면 그 깃털들을 모조리 뽑아 갖는 것이 좋겠다”라고 말하자, 딸들은 “그러면 아버지께서 매우 슬퍼하실 것입니다”라고 어머니를 만류하였다. 그러나 탐욕이 많은 아내는 어느 날 금빛 거위가 왔을 때, 그를 두 손으로 붙잡아 깃털을 모조리 뽑아 버리고 말았다. 황금 거위는 깃털이 강제로 뽑혀서 날개를 펴서 도망갈 수 없었다. 아내는 그를 큰 항아리에 가두고 먹이를 주어 기르면서, 다시 또 황금 깃털이 돋아나길 기다렸다. 그러나 그 후로 새로이 난 깃털은 모두 보통 거위의 흰 깃털이었다. 보살 거위는 날개가 돋자 둥지로 날아간 후에 다시는 돌아오지 않았다. 부처님은 툴라난다에게 “그때 그 부인이 지금의 너이고, 그 거위는 바로 나였다”고 말했다.

위의 본생담은 석가모니 부처님께서 오래전 전생에 황금 거위였을 때, 욕심 많은 아내가 만족하지 않고 더 많은 황금을 얻기 위해 거위의 황금 깃털을 모두 뽑아서 더 이상 황금 깃털이 돋아나지 않았다는 이야기이다.

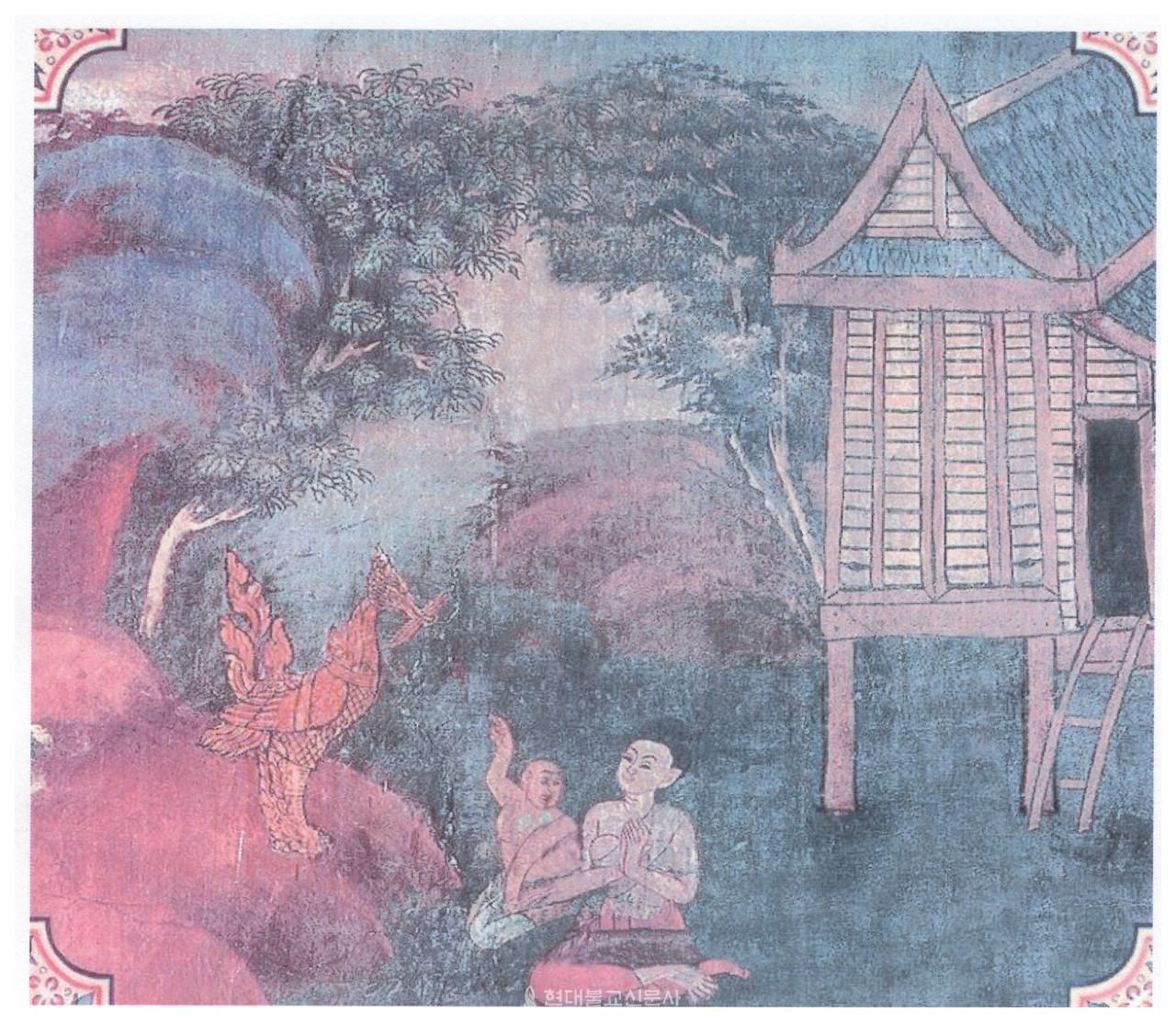

이 ‘스완나 함사 자타카’가 그려진 그림을 남전불교의 전파로 팔리어 경전이 잘 남아있는 태국에서 찾을 수 있다. 방콕 시내의 왕실 사원 ‘왓 크루아완 와라위한(Wat Kruawan Worawiharn)’ 벽면에는 황금색 새가 입에 황금 깃털을 물고 합장한 모자를 바라보고 있는 장면이 남아있어, 보살 거위가 아내에게 깃털을 뽑아 주는 내용을 묘사한 것으로 보인다.(그림 ②)

이솝 우화의 ‘황금알을 낳는 거위’와 팔리어 경전 ‘수완나 함사 자타카’는 황금알과 황금 깃털 그리고 농부와 전생의 아내라는 차이만 있을 뿐, 거의 같은 이야기라고 볼 수 있다. 결코 우연이라고 할 수 없는 황금 거위를 매개체로 한 인간의 탐욕과 어리석음을 경계하는 이야기는 어떻게 불교의 본생담에 그리고 유럽의 우화(寓話)에 들어가 있을까 궁금하다. 불교의 발생과 자타카의 성립 시기 등을 고려한다면 팔리어 경전의 ‘수완나 함사 자타카’가 이솝 우화보다는 좀 더 일찍 성립돼, 실크로드라는 장대한 길을 따라서 불교의 전래와 함께 전해졌을 것이다.

인도와 유럽의 중간 경유지 중앙아시아의 우즈베키스탄은 실크로드 선상에서 가장 활발하게 동서 무역을 담당했던 소그드인들의 나라였다. 소그드 대상인의 궁전 판치켄트에 ‘황금알을 낳는 거위’ 그리고 태국의 사원에 ‘수완나 함사 자타카’가 각각 도해되어 있는 것은 본생담의 전파 과정을 잘 보여 주고 있는 것이다.