Buddha in Comic & Ani - ⑩ 김태권의 ‘십자군 이야기’

성지 탈환 위한 십자군 전쟁은

오만과 편견이 빚어낸 촌극 불과

南亞불교 근본주의 위험… 해결필요

올해 부처님오신날인 5월 6일, 조계사 인근에 한 개신교 단체가 집회를 열고 선교 행위를 했다. 당시에는 부처님오신날 봉축 법요식에 참석하기 위해 조계사로 향하는 불자와 시민들이 많았지만, 아랑곳하지 않았다. 만류하는 불자들에게는 “합법적인 집회다. 왜 연등이 거리로 나오냐”며 원색적인 비난을 쏟아냈다. 옆에서 지켜보던 사람들이 혀를 찬 것은 당연한 일이다.

2006년 6월에는 부산기독교청년회연합이 벡스코에서 철야 기도회 ‘Again 1907 in Busan’를 열고 “사찰이 무너져라”고 기도했다. 당시 기도회에는 지역 개신교 청년 1만 4천명이 참석했고, 이명박 前 대통령도 영상 축사를 보낼 정도로 유명한 행사였다. 전도유망한 20대 청년들이 밤새 모여 한 기도가 다른 종교의 교당이 무너지라는 것이었다니 참으로 개탄스러운 일이다. 이쯤되면 이는 기도가 아니라 저주다.

유사 이래로 종교로 인한 갈등은 끊임없었다. 특히 유일신을 믿는 서구를 중심으로는 문명의 충돌이라고 해야 할 정도로 큰 전쟁이 있었다. 바로 ‘십자군 전쟁’이다.

일반적으로 서양 중세의 십자군 전쟁을 불의와 싸우는 고귀한 전쟁으로 인식하고 있다. 철저한 신앙심과 군주에 대한 충성으로 무장된 이들은 자신의 목숨을 초개와 같이 버리며 이교도들과의 성전을 치룬 그들의 모습은 마치 판타지 소설의 성기사와 같은 이미지다.

조지 부시 前 미국대통령도 실익 없는 이라크와 전쟁을 벌이면서도 “우리의 역사적 책임은 테러를 응징하고 악의 세계를 제거하는 것이다. 미국이 벌일 21세기 첫 전쟁은 ‘십자군’ 전쟁”이라고 말하기도 했다.

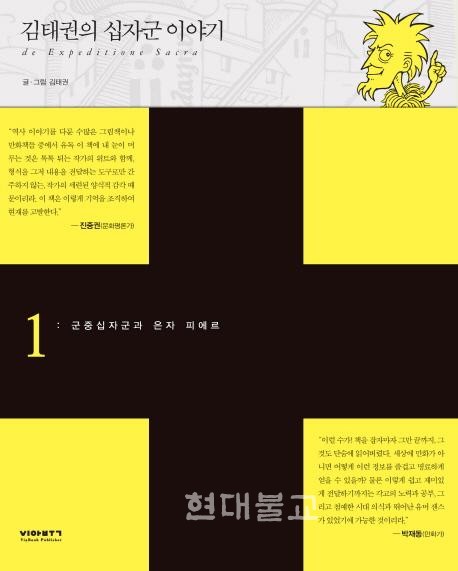

그렇다면 종종 허리우드 영화에 용맹하고 충성스러운 기사들이, 세계사 시간에 배운 십자군 이야기가 과연 종교적 신념과 이스라엘에 대한 성지 탈환에 그 목적이 있던 것일까. 역사 만담꾼을 자처하는 김태권의 〈십자군 이야기〉는 이에 대한 해답을 내놓는다. 결론부터 이야기하면 십자군은 종교가 가진 오만과 편견이 조장·발현되는 역사적 사건이라는 것이다. 여기에 권력의 정치적 꼼수가 함께 가미되는 것은 당연한 일이다.

본래 6권을 기획한 〈십자군 이야기〉는 현재 5권까지 발간됐다. 이 책의 가장 큰 매력은 우리가 기존 지니고 있는 편견들을 하나하나 해체한다는 것이다. 풍부한 텍스트에서 나오는 역사적 이해를 바탕으로 구성된 이야기 구성과 책에 달아 놓은 주석들은 작가가 얼마나 폭 넓은 자료 조사를 했는지 알 수 있게 한다.

작가는 단순히 십자군 전쟁을 과거의 역사를 나열하는 데 그치지 않는다. 그는 로마-중세의 폭력의 역사를 고찰하고 이 같은 폭력의 연쇄가 현대에도 그대로 이어지고 있음을 고발한다. 십자군 전쟁을 다룬 책이지만 불자들에게 강권하는 이유도 여기에 있다.

예루살렘 성지 탈환이라는 명목의 십자군이 어떻게 대중에게 무지를 전하고 선동해 이를 전쟁으로 이끌어 냈으며, 이 무지와 편견이 어떻게 현재까지도 이어지고 있는지를 생각해 볼 수 있게 하기 때문이다.

단적인 예로 작가는 ‘한 손에는 코란, 한 손에는 칼’이라는 이슬람에 대한 개신교적 편견에 대해 작가는 전면적으로 부정한다. 왜냐면 초기 이슬람은 철저하게 실리로 움직여왔기 때문이다.

로마제국이 붕괴되면서 유럽을 정복하기 시작한 이슬람이 원주민인 유럽인들에게 요구했던 것은 개종이 아닌 세금이었다. 자치권은 물론 종교의 자유까지도 보장됐다.

세금도 당시 자신들의 영주들에게 냈던 것보다 적어서 피지배 계층은 이슬람의 지배를 반기기도 했다. 그나마도 개종을 하게 되면 세금이 면제됐다. 그래서 개종 사례가 이어졌고, 이슬람의 개종을 막는 웃지 못할 일도 벌어진다.

이에 대해 프랑스 역사학자 조르주 뒤비는 “‘신의 평화’의 조항들은 봉건 사회 속에 내포된 공격력을 그리스도교 세계 외부로 우회시켰다”면서 “신의 적들인 이교도에 대항해 무기를 드는 것은 허용할 만한 일일 뿐만 아니라 경건한 일로 생각하게 됐다”고 설명하기도 했다.

이를 위해 교회로 대표되는 당시 정신적 지도자들은 기독교적 증오감을 극대화 시키는 일련의 설교를 해 무지와 편견을 조장했다. 이 같은 편견을 조장하는 행위는 시대를 관통해 현대의 제노사이드(genocide,인종, 이념 등의 대립을 이유로 특정집단의 구성원을 대량학살하여 절멸시키려는 행위)로까지 내려오고 있다.

사실 불교도 이 같은 폭력의 연쇄에서 자유롭지 않다. 적어도 동남아시아 불교 상황을 보면 그렇다.

미얀마에서는 지난해에만 300여 명의 이슬람교도가 불교도와의 갈등으로 사망했다. 이들 이슬람교도들은 방글라데시 이주민들의 후손으로 그들이 미얀마 땅을 밟은 이래 지금까지 불교도와의 갈등으로 300만여 명이 사망했다.

이 중심에는 ‘불교 근본주의자’인 아신 위라투 스님이 있다. 그는 〈타임즈〉와의 인터뷰에서 “급진적 스님으로 불리는 것이 자랑스럽다”고 이야기할 정도로 이주민들 자체를 ‘이슬람교도의 침략’으로 규정하고 있다.

불교든 기독교든 성현들의 가르침은 인간의 삶을 행복하게 하는 데 목적이 있었다. 이를 갈등과 반목으로 몰고 간 것은 우리의 탐욕에서 비롯된다. 갈등에서 벗어나는 방법은 한 가지이다. 끊임없는 자기 반성과 수행, 공부가 필요하다.