<범망경>

해석의 한계

지금 일본의 정치를 이끌고 있는 정당이나 정치인들의 오랜 숙원사업이 〈헌법〉 제9조의 개정이다. 그 반대편에서, 뜻있는 사람들은 그 수호를 목소리 높여서 외치고 있기도 하다. 내가 살던 고치(高知)에도 그런 반대편 인사들이 있었다.

그 덕분으로 전차 안에서 “헌법 9조를 지키자”는 광고문을 본 적이 있다. 그 광고문 안에는 〈헌법〉 9조가 어떤 내용인지를 제시해 두고 있는 부분이 있었다. 처음으로, 그 유명한 9조를 읽어보게 된 것이다. 여기서 기억을 할 수 없으니, 번역을 제시하지는 못한다.

다만 독후감은 이렇다. 현재 일본이 소유하고 있는 ‘자위대’ 그 자체가 제9조의 위반이라는 사실이다. 내가 갖고 있는 상식적인 법률해석학으로는 그렇게 이해할 수밖에 없었다. 왜냐하면, 정확한 문장은 기억하지 못하나, 제9조에서는 어떠한 무력도 소유할 수 없도록 되어 있기 때문이다.

마치 오늘 우리가 읽는 〈보살계〉 의 제48경계(輕戒) 중 10번째의 조항처럼 말이다. 물론 한 나라가 어떻게 아무런 무력도 갖고 있지 않을 수 있는가 하는 생각은 해볼 수 있겠다. 다만, 나로서 하고 싶은 말은 현재 일본의 〈헌법〉 9조의 문면(文面)대로라면, 자위대 역시 헌법 위반이라고 밖에 볼 수 없다는 점이다.

그러니까 그 9조를 개정하지 않는 한, 다만 해석만으로는 “동맹국이 공격을 받았을 때 자동적으로 동맹국을 공격한 나라를 공격할 수 있다”는, 이른바 ‘집단적 자위권’ 행사의 정당성을 9조에서 이끌어내기는 불가하다는 것이다.

정부 내에서 헌법해석권을 갖고 있는 법제국 장관이 교체된 사연도 바로 그러했다. 물러난 장관이 바로 나와 같은 생각을 갖고 있었던 분이다. 지금은 “해석여하에 따라서는 가능하다”고 생각하는 분이 장관을 하고 있다.

계율은 형식이다

해석학이라는 학문이 쓰이는 발전된 분야가 많지만, 그 중에 법률해석학이 있다. 율장이나 계율에 대해서도 역시 해석학이 필요하다. 계율해석학이라 할 수 있다.

그런데 아무리 해석의 자유를 높이 외쳐본다고 하더라도, 계율의 조문이 그 해석의 무한자유를 용인할 수 없게 하는 경우도 있다. 바로 오늘 우리가 검토하는 이 보살계의 조항만 하더라도 그렇다.

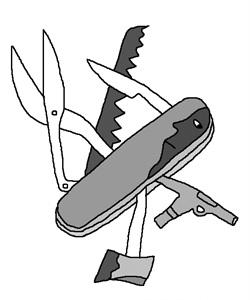

모든 살생의 도구, 병기(兵器)류를 갖고 있지 못하게 한다. 이 계율에 따르는 한, 불교사에 등장하는 ‘승병(僧兵)’의 존재는 이 계율을 어긴 것이 된다. 승병의 존재는, 그 이유 여하를 막론하고 범계(犯戒)이자, 파계(破戒)로 밖에 볼 수 없게 한다.

여기서 독자들 중에는 손을 들고 일어나는 분이 있을지도 모른다. 그렇다면 서산 스님이나 사명대사처럼, 죽어가는 백성들을 살리기 위해서 칼을 잡고 일어난 스님들의 행위도 다 파계라는 말인가? 이렇게 반문할 것이다.

여기서 주의할 점이 있다. 계율은 형식이라는 점이다. 형식ㆍ겉으로 볼 때, 그분들의 행위 역시 파계임은 물론이다. 일단 이렇게 해놓고, 그 다음 이야기를 이어가야 한다. 당시 임진왜란에는 일본의 스님들도 종군(從軍)을 했다. 직접 살생을 했는가 여부는 차치하더라도 말이다. 역시 파계이다.

그렇게 ‘개인적 차원’에서 파계를 한 것은, 일본의 스님이나 조선의 스님이나 마찬가지다. 그런데 한편에서는 남의 나라 백성들의 생명을 죽이기 위해서 파계한 것이고, 다른 한편은 그 백성을 살리기 위해서 파계한 것이다.

서산, 사명 스님은 중생을 살리기 위해서, 스스로의 계율마저 깨뜨리셨다. 감사하고, 감사한 일이 아닐 수 없다. 이런 해석이 계율도 살리고, 의승병스님들도 살리는 해석이 아닐까. 〈끝〉