〈열반경〉

나는 그분을 좀 늦게 만났다. 그 대학의 석사과정 학생들의 논문 중간발표회에서였다. 키가 늘씬하고, 날렵한 모습이다. 머리는 짧게 깎았다. 학부장인지, 그 발표회에 사회를 보고 있었다.

중간발표회를 마치고, 회식 자리에서였다. 내 있는 자리로 와서는 말을 걸기 시작하였다. 사실 그날 나는 그 학부의 교수들에게 공식적으로 인사를 하였다. 그는 말하기를, 그와 내가 ‘비슷하다’는 것이다.

내가 인도철학의 입장에서 불교를 바라보는 것과 그가 서양철학의 입장에서 불교를 바라보는 것이 비슷하다는 것이다. 원래 헤겔을 했다고 하는데, 근래에는 서양철학에서 불교를 어떻게 볼 수 있는가, 서양철학의 입장에서 좌선을 어떻게 볼 수 있는가에 관심이 있다는 것이다.

서양철학과 불교, 서양철학과 선을 생각하면 떠오르는 것이 교토학파가 아닌가. 그런 이야기에, 그는 이의를 제기한다. “교토학파 사람들은 좌선을 하지 않는다”라는 것이, 그 이유이다.

그러면서 자기 수업시간에는 학생들에게 좌선을 시킨다는 것이다. 마침 우리 동네에 임제종 절도 조동종 절도 없어서 아쉬워하던 차가 아닌가. 수업에 참가하기로 했다. 그렇게 해서 가보니, 그 메시지는 간단하였다.

“몸을 느끼는 것, 그것이 릴랙스(Relaxation, 긴장이완)이다.” 그렇지 않은가? 그렇다. 우리의 의식이 몸을 느끼지 못할 때, 우리는 이미 무엇인가를 향해서 달려가고 있는 것이다.

무상을 느끼는가?

몸을 느끼는 것은 무상(無常)을 느끼는 것이다. 〈열반경〉에서 말씀하는 것처럼, 사실상 순간순간(念念) 변하는 것이지만 …. 그렇지만 그렇게 느끼지 못한다. 해마다 해마다 우리 몸이 다르다고 느끼는 것은 날마다 날마다 우리 몸이 다르다고 느끼는 것보다는 무상을 덜 느끼는 것이다.

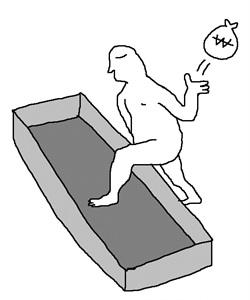

우리가 몸을 관찰하지 않아서이다. 우리의 의식은 이 몸 말고, 다른 데를 향해서 달려 가버리기 때문이다. 명예, 돈, 권력, 사랑, 업적…등등으로 달려 간다. 그런 대상 역시 무상하기는 마찬가지다. 대표적으로, 선거에 나서는 정치인들은 매번 이길 수는 없고 한번은 질 때가 있는 것 아니던가.

그럼에도 불구하고, 세상 사람들은 무상한 것을 무상한 것으로 받아들이지 못한다. 무상한 것을 영원한 것으로 만들기 위해서 무한히 노력한다. 그것이 집착임에도 말이다. 이러한 어리석음을 깨우치기 위한 노력이 부처님의 포교이고, 전도였다.

나는 그렇게 생각한다. 불교는 사람들에게 무상을 알려주기 위해서 존재하는 것이라고 말이다. 무상은 불교의 알파요, 오메가다. 그런데, 우리 주변에서는 이 무상을 노래하는 목소리를 들어보기가 쉽지 않다.

‘무상’이라는 제목이 들어간 책이 얼마나 되는가? 무상이라는 노랫말이 들어간 노래가 얼마나 되는가? 무상을 주제로 한 고전작품이 얼마나 되는가? 생각보다 ‘적다’는 사실이야말로, 그만큼 무상을 느끼는 일의 어려움을 상기시켜 주는 것 같다.

과연 어떻게 해야 무상을 느낄 수 있을까? 제일 좋은 일은 ‘죽음’의 체험이다. 가장 가까운 분의 죽음을 경험하는 것, 그것도 어린 나이였을 때 경험하는 것이 가장 좋은 공부가 된다. 우리 부처님은 어머니 얼굴을 기억하지 못하신다. 중국의 태허(太虛)스님도 어머니 얼굴을 기억하지 못한다. 다 어머니의 생명과 바꾸어서 낫기 때문이다.

그 다음으로는 ‘병’이다. 우리가 아플 때, 우리는 욕망을 내려놓게 된다. 그 욕망들이 무상하다는 것을, 몸은 질병에 걸림으로써 가르쳐 준다.

지진이나 불과 같은 재해도 무상을 절감하기에는 좋은 계기가 된다. 있던 것이 순식간에 사라지는 것, 그것이 바로 무상의 소식이기 때문이다. 작년 여름에 참배한 절이 금년 여름에 불이 나 사라졌다. 내가 제일 좋아하는 스님의 입상(立像)도 사라져버렸다. 망연(茫然)하게, 빈 터만 바라보다가 올 수밖에 없었다.