〈천수경〉

이룰 수 없는 꿈

하지만 중생의 범위는 가히 무한하다. ‘중생’이라는 이 말 자체가 ‘인간’만이 아니라 모든 생명들을 다 포괄하는 개념이 아니던가. 그렇기에 헤아리는 것이 불가능하다. 논에 자라고 있는 나락의 수를 헤아리는 것도 얼마나 어려운가.

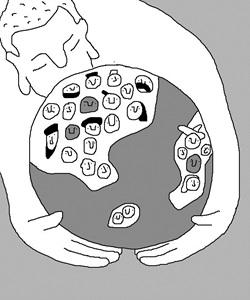

지구에 존재하는 인간, 동물, 그리고 식물의 수를 다 헤아리는 것은 불가능하다. 그런데 지구와 같은 별이 우주에 또 있다면 그 수는 더욱더 증가하고 만다. 외계인이 아니더라도, 어떤 형태의 생물이든 생명 있는 존재라면 다 중생이다. 시간 역시 무한하므로, 무한한 시간과 무한한 공간 속에 존재하는 중생들을 다 제도한다는 것은 사실상 불가능한 일이다.

그렇기에 “중생이 한이 없으나 다 제도하겠다”는 이 서원은 사실 모순어법(矛盾語法, oxymoron)에 가깝다. ‘중생’이라는 말과 ‘제도’라는 말은 동시에 자리할 수 없는 말이기 때문다. 석가모니 부처님이 살아계실 때, 부처님께서는 그 당시의 중생을 다 제도하셨던가? 아니다. 못 하셨다.

그렇다. 서원은 불가능한 꿈, 이룰 수 없는 희망을 그리워하는 것인지도 모른다. 비현실(非現實)이다. 현실에서는 비현실이 배제될 수밖에 없다. 하지만 그 비현실을 끌어안고서, 추구하는 것, 그것이 이상이다. 그리고 그 이상 속에서, 비로소 종교는 존재하는 것이 아닐까.

이상은 이룰 수 없는 희망이다. 그렇다고 해서 허망한 것은 아니다. 이룰 수 없는 꿈을 추구하기에, 거기에는 성스러움이 있고 아름다움이 있다. 종교가 현실적이기만 하고 만다면, 현실은 희망이 없다. 현실 속에서 고뇌하는 중생들에게는 미래가 없게 되고 말 것이다.

중생불교

30여년 전 어느 수업에서, 나는 이렇게 들었다. “불교는 국경이 없지만, 불교인에게는 국경이 있다.” 맞는 말이긴 하다. 불교인에게도 여권이 있기 때문이다. 한국의 불교인에게는 한국여권이, 중국의 불교인에게는 중국 여권, 일본의 불교인에게는 일본 여권이 있다.

하지만 “불교인에게는 국경이 있다”라고 했을 때, 그 의미맥락은 당연히 여권이 다를 수밖에 없다는 이야기는 아닐 것이다. 불교의 가르침과 국가의 방침이 다를 때는 언제든지 그 국가의 방침에 따라야 하고, 불교의 가르침은 버려질 수 있어야 한다는 것이 아닌가. 만약 그렇다면 전쟁에 협력한 일본의 불교인들 역시 참회하지 않아도 된다는 이야기가 아닌가?

부처님은 전쟁을 하지 말라고 했다. 그런데 우리가 소속한 국가들은 때로는 전쟁을 한다. 그것이 역사다. A국의 불자들은 A국을 위해서 전쟁에 참전하고, B국의 불자들은 B국을 위해서 전쟁에 참여한다. 국경이 있는 불교인/국민으로서는 어쩔 수 없는 현실이지만, 국경이 없는 불교인/중생으로서는 그 가르침/이상을 배반하는 일이 아닐 수 없다.

바로 그러한 이유로 인하여 “불교인에게는 국경이 있다”고 말해버리는 당당함 속에서, 우리는 불교인의 고뇌나 양심을 느낄 수 없는 것이다. 그 말을 당당하게 말하지 못하는 데서, 불교인은 ‘국민’으로 강요되는 상황(전쟁)을 회피하기 위한 ‘중생’으로서의 노력을 실천하게 될 것이다.

“불교인에게는 국경이 있다”고만 말해서는, 가령 전쟁이 끝난 뒤라도 우리나라의 전사자들을 위해서만 염불을 할 뿐 적국의 전사자들을 위해서는 염불하려는 마음이 일어나지 않을 것이다. 아군도 적군도 다 중생일 뿐이다. 중생으로서 전쟁예방을 위해서 노력하는 불교, 적을 위해서도 염불하는 불교, …이것이 중생불교다.