손바닥으로 무릎을 치다

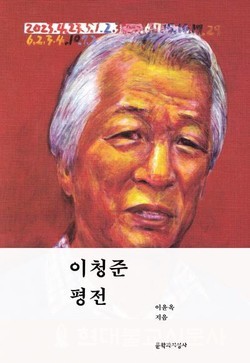

올해 여름 이윤옥 평론가가 〈이청준 평전〉을 발간했다. 이윤옥 평론가는 “인문학적인 질문을 하게 하고 인간에 대한 비판적 성찰을 하게 하는 작가가 바로 이청준”이라며 평전 출간의 이유를 밝히고 있다.

이청준 작가는 꾸준히 불교에 관심을 보이다가 1980년대 후반부터 1990년대 초반까지 주목할 만한 불교문학의 성취를 남겼다.

‘다시 태어나는 말’은 초의 선사의 동다송(東茶頌)이 언어 정신의 타락상을 넘어서는 한 지경을 제시할 뿐만 아니라, 소리꾼 누이를 찾아다니는 남자의 이야기와 초의 스님의 다도(茶道)에는 동일하게 ‘마음을 뜨겁게 덥혀오는’ 삶에 대한 화해가 있음을 역설한다는 점에서 ‘남도사람’ 연작과 ‘언어사회학서설’ 연작의 마침표를 찍은 작품이라고 할 수 있다.

‘흐르는 산’은 일제 말기에 일본인 관리에게 사적인 복수를 한 뒤 대원사로 숨어든 주인공(남도섭)이 장좌불와(長坐不臥)의 수행을 하는 무불 스님을 관찰하는 과정에 자리이타(自利利他)에 대해 진지하게 성찰하는 작품이다. 무불 스님은 일경 형서부의 보조원이었는데, 죄인이 스스로 혀를 깨물어 자살하는 것을 목도하고 출가했다. 이러한 이력으로 보면, 무불 스님의 수행은 참회에 다름 아닐 것이다. 그런 까닭에 남도섭은 “배고픈 사람에게 밤 한 술 줄 수 있는 것도 아니고, 누구의 상한 손가락 하나 아픔을 덜어줄 수도 없는 행위를 이타행으로 볼 수 있느냐”고 자문한다. 그 해답은 “자기 아픔이 산처럼 쌓여 지혜로 높아지는 경지에 도달하면 그 아픔과 지혜의 흐름이 자연 큰 자비의 물줄기로 먼 곳까지 미친다”는 것이다.

심지어 기독교 목사의 일대기를 그린 〈낮은 데로 임하소서〉조차도 불교적인 해석이 가능하다. 이 작품의 말미는 눈이 먼 목사가 어둔 방에서 손님을 맞이하는 내용이다. 목사가 반갑게 인사말을 건넸으나 손님은 웬일인지 아무 대꾸도 없이 방 안만 이리저리 두리번거렸다. 그러고 나서야 손님은 목사의 모습을 알아보고 말했다. “아니, 어떻게 이렇게 어두운 방에서 혼자 그러고 떨고 계십니까?”

손님의 말을 듣고서야 목사는 커튼이 내려진 창문 쪽으로 걸아가면서 농기가 섞인 말투로 한 마디 덧붙였다. “전 이따금 제가 보는 것만 생각하는 버릇이 있어 놔서요.”

필자에게 〈낮은 데로 임하소서〉를 읽어보라고 권하는 것은 설악 무산 대종사이셨다. 말끝에 대종사는 “그 끝을 읽고 나면 절로 무릎을 손바닥으로 치게 될 거야”라고 덧붙였다.

〈낮은 데로 임하소서〉의 말미는 〈무문관〉 28칙 ‘구향용담(久響龍潭)’을 떠올리게 한다. 밤이 깊은 까닭에 용담 스님이 지등(紙燈)에 불을 붙여 덕산 스님에게 건네주었다. 덕산 스님이 지등을 받으려고 할 때 용담 스님은 입김으로 불을 꺼버렸다. 덕산 스님이 지등의 불빛이 꺼지는 순간 깨달은 것은 바로 문자 밖에 있고 경전 밖에 있는 선지(禪旨)였을 것이다.