촉으로 가는 길 멀고도 험하다

오명 불학원·야칭스 가는 길

험로·고산병 등 고행의 여정?

그래도 우리는 꼭가야만 한다

지난 2013년 SBS에서 부처님오신날 특집으로 방영된 동티베트의 오명불학원과 야칭스 사원을 담은 ‘캄 1000일의 기록’이란 다큐를 인상깊게 보았다. 그리고 언젠가는 한번 그 곳에 반드시 가 보겠노라 서원하였다. 그 간절한 염원이 하늘에 닿아서인지 드디어 2015년 봄날에 100여 대중의 스님과 함께 ‘정우 스님과 함께하는 동티베트 순례’길에 올랐다.

먼저 중국 사천성의 성도인 청두(成都)로 가서 기원전의 수리시설인 이빙 부자가 건설한 도강언(都江堰)을 둘러 보았다. 고대 우(禹) 임금의 경우를 보듯이, 역대 중국 왕조의 흥망은 황하나 장강의 범람을 막는 치수사업에 있었다. 물을 다스리는 자가 곧 천하를 다스릴 수 있었던 것이다.

이제부터 본격적인 동티베트 순례길에 나선다. 버스로 꼬박 이틀 동안 험난한 길을 달려야 오명불학원에 닿을 수 있다. 이백(李白)의 명시인 ‘촉도난(蜀道難)’이란 말이 실감나는 순간이다. “아, 위태롭게 높기도 하구나, 촉으로 가는 길 어렵다더니 하늘로 오르기보다 더 어렵구나”라는 말이 결코 과장이 아니다. 무엇보다 고산증세로 인해 점차 호흡이 가빠지고 숨이 턱에 차오른다. 더군다나 변변한 위생시설이 없어 볼 일을 보는 것도 지난한 문제이다.

동티베트 지역에 들어서면 곳곳마다 바람에 나부끼는 타르쵸와 룽다 깃발들을 볼 수 있다. 이를 통해 바람따라 부처님의 법이 온 세상에 퍼져 나가기를, 또한 이 땅에 살아가는 수많은 티베트인들의 간절한 소망과 비원을 담아 하늘에 전해지기를 빌어본다.

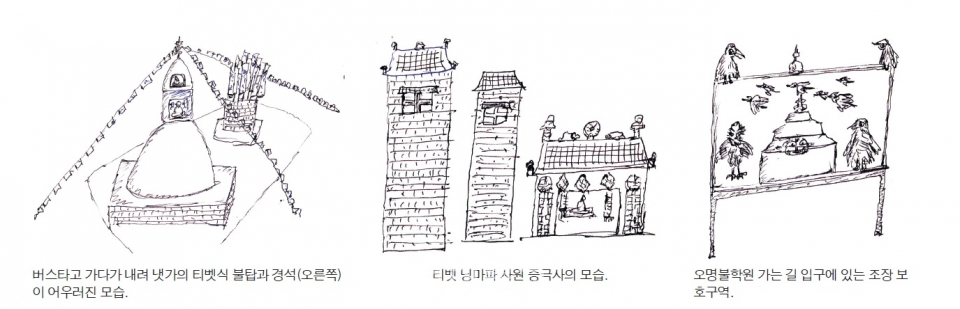

티베트식 불탑이 자리한 냇가에서 삼삼오오 둘러앉아 점심을 먹는다. 마치 초등학교 시절로 돌아가 소풍이라도 나온 것 같다. 티베트식 불탑위로 냇가를 가로지르는 타르쵸의 향연은 마치 천상의 화원을 보는 듯 하다. 돌에 새긴 ‘옴 마니 반메 훔’ 오색 티베트체 글씨를 어루만지며 필자도 소원을 빌어본다.

점심 공양 후 근처 현지인 집의 옥상에 오르는데, 통나무 하나를 통째로 도끼질해서 계단처럼 만든 것이 이채롭고 아름답다. 마치 마곡사 창고 이층을 오르는 나무계단을 닮았다. 광고인 박웅현 선생이 감탄한 그 솜씨이다. 옥상에서 바라보면 곳곳에 숨어들어 볼 일을 보는 스님네의 모습까지 한 눈에 들어온다. 어쩔 수 없이 자연인들이 되어가는데 인간의 생리현상은 수오지심에 앞선다.

처음 들린 곳은 낭마파 사원으로 스님 5백여 명이 수행하고 있는 증극사(曾克寺)란 사찰이다. 주지스님께서 직접 나와 카닥이란 흰 천을 모두의 목에 걸어 주시고 수요유 차와 다과를 대접해 주신다. 먼 이국에서 찾아온 스님네를 반기고 공경하는 그 마음이 참 곱고 아름답기만 하다.

무엇보다 이곳에서 만난 인라인 스케이트를 타던 어린 동자승의 모습이 잊혀지지 않는다. 학교를 다녀오는 길인지 승복을 입은채 가방을 메고 운동화를 신은 모습이다. 그 눈동자가 동티베트의 하늘을 닮아 어찌나 맑고 아름다운지 모른다. 또한 그 미소는 초원의 들꽃을 빼닮았다. 우리 천진스런 아기 부처님들이 잘 자라나서 부디 훌륭한 스님이 되었으면 하는 바람이다.

다음으로 지흠사(至欽寺)를 방문해 파드마 삼바바 동상 앞에서 입재식을 가졌다. 지도법사 정우 스님이 고불식에 이어 입재사를 하며 순례의 의미에 대해 고구정녕한 법문을 해줬다. 대중 스님들은 물론 현지 한인 청년 불자까지 감동의 눈물을 펑펑 흘리는지라 너무나 감격스러운 법석이 아닐 수 없다.

특히 엄마 손을 잡고 온 어린 소녀의 눈동자와 미소가 단연 압권이다. 마치 내 티베트 딸내미인 초모랑마 아래 팅그리 마을의 케샹을 생각나게 한다. 또한 티베트 불자들이 초원위에 텐트를 치고는 숙식을 해결해 가면서 기도와 주력을 하는 모습은 너무나 진실되고 행복해 보인다.

장강의 상류인 민강(岷江)의 흙탕물 길과 낙석으로 인한 산사태로 길이 막히는 악조건을 뚫고 버스는 앞으로 나아간다. 버스 짐칸의 배낭이 물에 다 젖고 산사태로 인해 몇 번이나 멈춘 채 기다려야만 했다. 이렇듯 동티베트로 가는 길은 멀고도 험난함의 연속이다. 그럼에도 불구하고 우리는 기어코 가야만 한다.

오명불학원 조금 못 미쳐서 조장(鳥葬) 보호구역 입구에 도착했다. 실제 조장하는 모습은 볼 수가 없었지만, 시신을 토막내어 독수리에게 마지막 보시를 행하는 그들의 장례법에 충격과 전율을 느꼈다. 아마도 습기가 전혀 없는 토양과 티베트 불교의 생사관에 따른 장례문화가 아닌가 생각한다.

근처의 들꽃이 피어 만발한 초원에서 잠시 휴식시간을 가진다. 봄날의 초원위에 비구니 스님네가 꽃처럼 자리한다. 특히 저녁 노을을 등진 운문사 일진 스님의 뒷 모습이 자못 시적이고 아름답기 그지없다. 그야말로 사람이 꽃보다 아름답다는 말이 실감나는 순간이다. 꽃과 사람이 한데 어울려 화장찰해를 이룬다.