독각시대왕과 심우도에 대한 소고

‘도가 한자 높아지니 장애는 한길이 높아지고 성정이 어지럽고 어두워지니 머물 곳을 혼동하는구나. 법신에는 앉을 자리가 없음이 유감이로구나. 그 때의 행동이 한 생각 어그러진 것이로세.’ (道高一尺魔高丈, 性亂情昏錯認家, 可恨法身無坐位, 當時行動念頭差.)

법신에 앉을 자리가 없다! 이 한 구절이 천고의 비밀을 드러내주고 있다고나 할까요? 앉을 자리가 없는데 앉을 곳을 찾았으니, 그 행동의 과보를 받을 수밖에요. 그것이 요괴굴에 떨어지는 것입니다. 일단 이렇게 해석을 하고 나니 그 다음 옷을 입은 것도 자연스럽게 해석이 된다 할까요? 물론 그것은 삼쾌선생의 해석입니다. 앉을 자리 찾아 간 곳에 옷까지 놓여 있으니 자연 그것도 입어보고 싶겠지요. 의식주(衣食住) 아닙니까? 의식주! 지금 손오공은 밥 얻으러 갔어요. 아주 조심스럽게 먹을 것을 찾아간 손오공이 함부로 움직이지 말라고 했는데, 그 말을 안 듣고 함부로 주(住)와 의(衣)를 찾아 나선 것이지요.

그리고 머물 곳이 아닌 곳으로 들어가고, 걸치지 말아야 할 것을 걸친 것이지요. 그래서 꼼짝 못하고 꽁꽁 묶여서 요괴 굴에 떨어지고 만 것이지요. 어떻습니까? 삼쾌선생의 해석이. 탁월한 해석이라고 스스로는 생각하고 있지만…. 좀 권위를 높이기 위해서 원효스님의 말씀을 끌어들여 볼까요?

원효스님이 말씀하신 일심이문(一心二門)의 틀에 의하면 우리가 수행을 한다는 것은 생멸문(生滅門)에서 진여문(眞如門)으로 나가는 것이라 합니다. 생멸문과 진여문이 바로 이문(二門)이지요. 그게 무슨 문이냐구요? 생멸문은 말 그대로 생멸이 있는 현상세계를 가리킨다고 할 수 있습니다. 생기고 소멸함이 있는 세계, 차별이 있는 세계를 가리키는 것이지요. 진여문은 그 반대입니다. 참다운 진리의 세계, 그 특징을 한마디로 말하면 “차별이 없다”는 것이지요. 그러니까 불교의 수행이라는 것은 바로 차별과 집착이 있는 세계에서 모든 차별을 넘어선 세계로 나가는 것이라 할 수 있는 것이지요. 그런데 그렇게 하여 진여의 경지에 도달하였다 합시다. 그래서 거기에 안주하려는 순간, 바로 쫓겨날 수밖에 없어요. 왜요?

진여의 특징이 무엇이었던가요? ‘차별 없음’ 아니었던가요? 그런데 “아! 이것이 진여로구나. 나는 진여의 경지에 도달하였다!”한다면, 이것은 차별, 분별이 아닌가요? 진여와 생멸을 차별하는 차별, 그것마저 넘어서야 진정한 진여가 아닐까요? 그러니 진여는 앉을 자리가 없습니다. 송곳 꽂을 땅도 없어요! 그래서 진여에 도달하는 순간 바로 생멸의 세계로 다시 나올 수밖에 없는 것이라네요. 그렇지만 진여를 모르고 생멸의 세계에만 머물러 있던 것과, 진여를 거쳐 생멸의 세계로 돌아온 것은 큰 차이가 있을 수밖에 없지요. 생멸의 세계에 머물러 짓는 모든 업들은 괴로움을 낳는 업이지만, 진여를 거쳐 다시 생멸의 세계에 돌아와 짓는 업은 괴로움을 낳는 업이 아니라 불가사의한 업이라네요. 진여라는 자리에 가서 털썩 주저앉아서 편안히 쉬는 것이 아닙니다요. 그것을 서유기의 저자는 “법신은 앉을 자리가 없다!”라는 말로 표현하지 않았을까 싶습니다. 그리고 슬쩍 그것이 유감이라는 문학적 표현을 곁들였겠지요.

앞에서 부처는 그 자리에 안주하는 것이 아니고 부처답게 행동함에 바로 부처다움이 있다는 말을 했었지요? 그 말과 연관지어 생각해도 좋을 것 같네요. 끊임없이 불가사의한 업을 지어나가는 존재, 항상 부처답게 행동하는 존재, 그것이 바로 부처입니다. 법신이라는 자리, 진여라는 자리에 가서 앉을 생각을 하는 순간에 바로 어그러져버리는 것이지요. 궁극의 큰 길을 지향하는 가르침은 언제나 이렇습니다. 편안함을 찾거나, 어디 눌러 앉는 것을 용납하지 않습니다. 그러면 너무나 피곤한 것 아니냐구요?

그렇지 않습니다. 바로 그렇게 행동하고 그렇게 사는 것이 편안하고 즐거운 것이지요. 그것이 바로 부처입니다. 편안을 추구하는 순간 그만큼 갑자기 불편하고 힘들다는 생각이 드는 것이지요. 불교와는 좀 다르겠지만 유교의 조종인 공자님의 말씀을 한번 끌어들여 볼까요? 공자는 이렇게 말합니다. “선비는 뜻이 굳세고 크지 않아서는 안 된다. 임무는 무겁고 길은 멀다. 어짐을 그 임무로 삼으니 무겁지 않은가? 죽은 뒤에야 끝나니 길이 멀지 않은가?” 이걸 불교식으로 바꾸면 어찌 될까요? 어짐은 자비로 바꾸면 되겠네요. 그러면 이렇게 됩니다. “보살은 뜻이 굳세고 크지 않으면 안 된다. 임무는 무겁고 길은 멀다. 자비를 임무로 삼으니 무겁지 않은가? 죽어도 끝나지 않으니 얼마나 길이 먼가?” 마지막이 달라졌지요? 윤회를 말하지 않는 유교와 달리 세세생생 보살도를 행해야 하는 보살의 길은 정말 끝없는 길이겠습니다.

불교 수행은 ‘무차의 길’

손오공 욕망에 코뚜레 채워

자신을 다스리는 것 의미

자, 이렇게 끝없는 길을 가야하는 보살의 길에서 현장법사 일행이 잠시 눌러 앉을 곳을 찾아 헤매는 바람에 요괴 굴에 떨어졌지요? 현장법사는 그래도 남의 물건은 손댈 수 없다 하여 옷은 입지 않았지

만, 손오공은 밥 구하러 간 사이 저팔계, 사오정이 모두 꽁꽁 묶여 버리니 재주 없는 현장법사가 무슨 수가 있겠습니까? 그저 함께 잡혀가는 수밖에. 그렇게 모두 잡혀가고 나서 돌아온 손오공, 좀 황당했겠지요? 그렇지만 어쩌겠어요? 당연한 수순으로 요괴의 소굴 파악하고 쳐들어가서 한바탕 드잡이질을 하는 수밖에. 그런데 이 요괴도 정말 비보통 요괴지요? 아니 요괴보다도 그 요괴가 가진 무기가 완전 비보통 무기입니다. 금강탁(金剛琢)이라고 하니 다이아몬드로 만들어진 팔찌인가요? 이것을 던지며 “붙어라!”하면 모든 무기가 거기 달라붙어버립니다. 무기를 뺏기고 나선 싸우기 힘들겠지요? 그래서 손오공도 당해내지 못하고, 하늘 세상에 가서 여러 원군들을 빌려 오지만 그 원군들도 속수무책입니다. 무시무시한 “붙어라!” 팔찌에 당해낼 도리가 없어요. 결국 부처님의 지혜에 의지하고자 석가여래를 찾아뵙지요. 광대한 부처님의 지혜에 무슨 걸림이 있겠어요. 빙긋 염화시중의 미소를 띠셨을 것 같아요. “흐음, 그렇단 말이지? 그렇다면 이렇게 저렇게 해 보거라!”하시며 금단사라는 귀한 보물과 아라한들을 파견해 주시죠. 그것도 “이것이 안 들으면, 다음은 이렇게 해보거라”하는 자상한 계책과 함께.

결국 첫 번째 수단이 안 통하니 부처님 말씀대로 태상노군의 거처를 찾아가게 되지요. 그 태상노군의 거처를 휘휘 둘러보니 늘 보이던 푸른 소가 안보이는 겁니다. 소 돌보는 시동은 졸고 있고요. 그래서 바로 태상노군에게 신고! “영감님! 저기 늘 있던 푸른 소 어디 갔나요?” 태상노군이 깜짝 놀랍니다. “이크, 이놈이 달아났구나! 내 보배 금강탁을 훔쳐가지고….” 그래서 소 주인 모시고 오니 그걸로 끝난 거지요. 아무리 요괴가 용쓰는 재주 있다 하여도 원 주인이 찾아왔는데 어쩌겠어요? 여기서 아주 이야기가 재미있게 됩니다. 태상노군이 그 “붙어라!”무기, 즉 금강탁으로 소코뚜레를 해 가지고 끌고 가는 거지요. 그리고 서유기 저자는 친절하게도 소코뚜레라는 것이 바로 여기서 유래했다고 설명하고 있고요. 하하! 정말 그런 거냐고 묻는 분들은 상대 안한다고 경고 했지요?

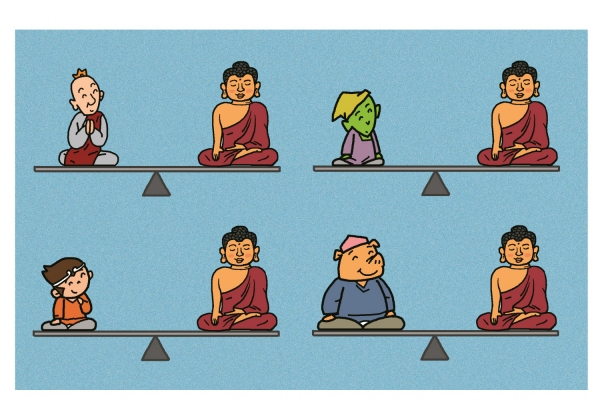

바로 이 대목, 태상노군의 푸른 소와 금강탁 소코뚜레에서 무언가 영감이 떠오르지 않습니까요? 바로 소찾기, 절 법당 벽에 흔히 그려져 있는 소찾기 열 개의 그림[尋牛十圖]을 연상하는 것은 자연스런 일 아니겠습니까? 그 심우십도는 순서가 어떻던가요? 맨 처음에는 소를 찾아 나서지요(尋牛)? 두 번째는 소 발자국을 발견합니다(見跡). 그리고 소를 찾고(見牛), 그리고 소를 얻고(得牛), 소를 길들이고(牧友), 소를 타고 돌아오지요(騎牛歸家). 그리고는 소는 잊고 사람만 남으며(忘牛在人), 다음으로는 사람과 소를 모두 잊고(人牛俱忘), 그래서 근원으로 돌아가며(返本還源), 마지막으로는 일상적인 삶의 세계로 나와 중생과 함께합니다(入廛垂手). 여기서 제가 주목을 하고자 하는 것은 바로 “소를 길들인다”는 대목입니다. 소가 처음에 참 말을 안듣지요? 그 소를 제어해서 잘 길들여 집으로 타고 돌아오려면 어찌해야 할까요? 소를 제어할 방편을 마련해야 하지 않을까요? 그리고 소를 제어하는데 가장 쉬운 방편이야말로 코뚜레 아니겠습니까?

그렇다고 당장 심우십도 찾아서 소코뚜레 확인하려 하지 마십시오. 불교가 자비문중이라서 그런지 소를 길들이는데도 코뚜레를 쓰지 않았네요. 그냥 소하고 씨름하면서 길들이고 있네요. 물론 이렇게 힘들게 소하고 싸움을 해서 길들이는 것이 좋을는지 모르겠습니다마는, 소 길들이는 데는 코뚜레만한 것이 없는 게 사실입니다. 심우도에서는 소가 바로 자신의 자성을 상징하기에, 자신의 자성에 코뚜레를 한다는 것은 좀 이상하지요. 그렇지만 여기서는 그런 자성이 아닙니다. 앉을 자리를 찾는 잘못된 수행자를 잡아들이는 요괴이죠. 그리고 실은 그러한 잘못된 수행으로 빠져든 잘못된 욕망을 상징하기도 합니다. 그러니까 여기서는 사정없이 코뚜레를 해야 돼요. 그것도 금강탁의 코뚜레를! 절대 깨지지 않는 다이아몬드 코뚜레! 요괴노릇을 할 때는 모든 공격을 거두는 신통방통한 “붙어라!” 팔찌가 이제는 모든 유혹을 물리치고 올바른 길을 갈 수 있게 제어하는 코뚜레가 되었군요. 다이아몬드 코뚜레니 절대 부서질 염려도 없습니다. 이제 속 썩이던 소 한 마리 완전하게 통제가 되겠군요.

참 부럽습니다. 말 안 듣는 욕망에 이런 코뚜레 하나 채울 수 있으면 얼마나 좋겠습니까! 다이아몬드 코뚜레까지는 바라지 않습니다. 그냥 평범한 코뚜레라도 좋습니다. 차츰 좋은 코뚜레로 바꿔가면 되지요 머…. 여러분들도 부러우시죠? 얼른 하나 장만하세요. 말 안듣고 자꾸 샛길로 빠지려는 못된 소! 코뚜레 해 가지고 부려먹으면서, 정말 기분 내키면 등에 올라타 피리불면서 유유자적할 수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 그러기 위해선 우선 작심삼일하는 방정맞은 마음을 지긋이 눌러 앉히고, 불퇴전의 의지를 나날이 키워나가야 하겠지요? 그렇다고 너무 갑자기 의지를 키우려 하시면 안 됩니다. 조그만 일로부터 성공을 하면 자신감이 생기고, 그것이 의지를 강화시키는 것이지요. 처음부터 너무 야심찬 계획 세웠다가 실패하면 자신감만 없어지고 의지도 약하게 됩니다. 계획을 세울 때면 쉽게 세워서 반드시 성공시키십시오. 그러면 나날이 자신감과 의지가 강화되어 어느 날 다이아몬드 코뚜레처럼 나를 완전히 통제하는 날이 오겠지요. 여러분이나 저나 그런 날을 꿈꾸면서! 오늘은 소타고 노니는 꿈을 꿔볼까요? 다음 시간에 뵈어요.