부처를 마음에 품고 매화를 그려내니…

문인화가로서 초의·추사와 교류

“그림으로 불사는 나로부터 시작”

‘佛奴’가 호, 스님과 법교 자청도

호산 조희룡(1789~1866)은 조선 후기 문인화를 지향했던 화가로 여항시사를 이끌었다. 차를 즐긴 그는 초의와도 교유하였다.

본래 그의 집안은 양반 출신이었다. 그러나 조부 때부터 벼슬에 나아가지 않았고 그 또한 여항인(閭巷人)들과 어울린 화가였기에 중인으로 분류한다. 그의 자는 이견(而見), 치운(致雲)이다. 학계에 알려진 그의 호는 우봉(又峰), 철적(鐵), 호산(壺山), 단로(丹老), 매수(梅?), 수도인(壽道人)이지만 필자의 소장본 자료인 조희룡의 <일정화영(一庭花影)>첩을 통해 ‘불노(佛奴)’라는 호가 있었음이 밝혀진 셈이다.

헌종의 총애를 받았던 그는 1813년 식년문과(式年文科)의 병과(丙科)로 급제한 후 벼슬길에 올라 오위장(五衛將)을 지냈다. 그의 나이 62세가 되던 해에 진종(眞宗)의 조천(遷)에 반대하는 권돈인과 이 일에 연루된 추사와 가장 가까운 인물로 지목되어 임자도로 유배된다. 완숙한 예술미를 완성한 것은 절해고도, 임자도라고 하는데 이는 자신의 거처를 ‘만구음관(萬鷗館)’이라 하고 그림에 몰두한 결과였다. 병약했던 그는 ‘마치 학이 가을 구름을 타고 훨훨 날아가듯이 길을 걸어 다녔다’할 정도로 약골이었기에 그리 오래 살 것이라고는 생각하지 않았던 듯하다. 하지만 그는 천수를 누렸다. <근역서화징(槿域書畵徵)>에는 자신의 호를 수도인(壽道人)이라 한 연유를 다음과 같이 소개했다.

내가 어렸을 때에는 키만 훌쩍 크고 야위어, 옷을 걸치기에도 힘겨울 만큼 약했다. 그러므로 내 스스로 오래 장수할 상(相)이 아닌 줄을 알았으니 다른 사람들이야 말해 무엇하겠는가. 열네 살 무렵에 어떤 집안과 혼담이 있었다. 하지만 그 집에서는 내가 반드시 일찍 죽을 것이라 하여 퇴짜를 놓고 다른 집안과 혼인하였다. 그런 지 몇 년이 되지 않아 그 여인은 과부가 되었다. 내가 이제 70여 세가 되었고 많은 아들, 딸과 손자, 증손자들을 두었으니 이제부터는 노인이라 큰소리칠 만하다. 그러므로 스스로 수도인(壽道人)이라는 호를 지었다.

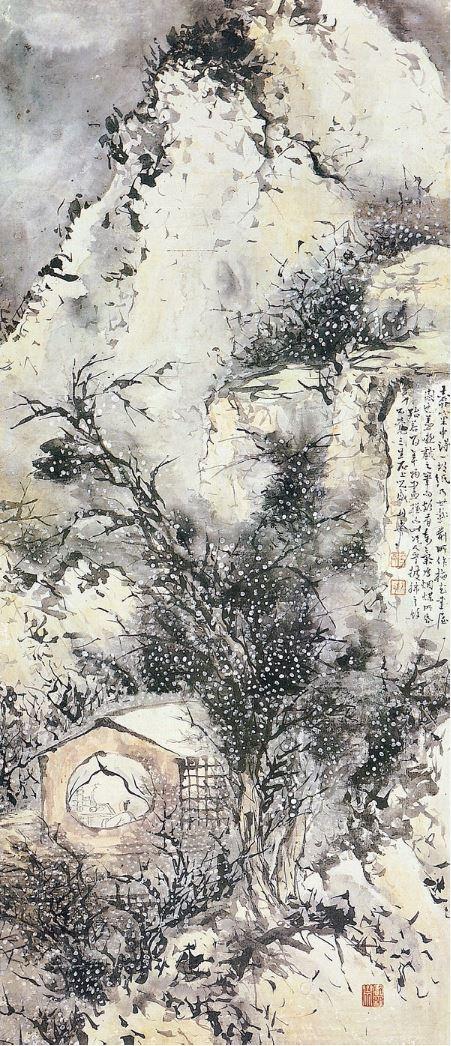

이처럼 키만 크고 병약했던 그가 70세에 ‘수도인(壽道人)’ 이란 호를 지은 것은 자축의 의미를 담은 것이다. 그에게 장수의 묘약은 매화이었다. 그가 쓴 화제(畵題)에 “장수할 상이 아닌데 늙은 나이가 되었고, 매화를 사랑하여 백발이 되었다”라고 한 것으로 보아 매화를 탐닉한 연유는 분명하였다. 그의 매화벽(梅花癖)은 <석우망년록(石友忘年錄)>에는 자세한데 내용은 이렇다.

내가 그린 매화병풍을 둘러치고 매화를 읊조린 시가 새겨진 벼루와 먹은 매화서옥장연(梅花書屋藏烟)이라는 것을 썼으며 〈매화시백영(梅花詩百詠)〉을 지어 큰 소리로 읊다가 목이 마르면 매화편차(梅花片茶)를 다려 마셨다. 나의 거처를 매화백영루(梅花百詠樓)라 하였고 (나의)호를 매수(梅?)라고 하였다.

온 종일 매화 향기 속에 묻혀 살았던 그는 꿈속에서도 매화몽(梅花夢)을 꿈꿨다. 그 실제 상황은 그의 ‘한와헌제화잡존(漢瓦軒題畵雜存)’에 “대룡과 소룡이 연지에서 일어나 푸른 산호를 다투어 움켜쥐며 붉은 여의주를 토해내고 있었다”고 하였고 다시 “깜짝 놀라 깨어 보니 크고 작은 홍매화가 작은 방안에 다투어 피고 있었다”고 한 것에서 드러난다. 이뿐만 아니라 벼루벽이 있었던 그는 선화난정연(宣和蘭亭硯)이나 임길인풍자연(林吉人風字硯), 기효람옥정연(紀曉嵐玉井硯)과 같은 명품 벼루를 수집하였다. 그가 애지중지했던 벼루는 기효람옥정연(紀曉嵐玉井硯)인데 우연히 골동상에서 구하게 된 명연(名硯)이다. 그가 기효람옥정연(紀曉嵐玉井硯)이라 이름을 붙인 사연은 바로 벼루 후면에 수사고전서지연(修四庫全書之硯)이라 글자와 기윤(紀?)이란 쓴 글자 때문이었다. 기윤(1724~1805)은 원래 이 벼루의 소장자였던 청 중기의 학자로 <사고전서> 총찬수관을 지낸 인물이다. 그의 자는 효람(曉嵐), 춘범(春帆)이고, 호는 석운(石雲)이다. 따라서 조희룡은 기윤이 <사고전서>를 편찬할 때에 쓰던 벼루임을 한눈에 알고 ‘기효람옥정연(紀曉嵐玉井硯)’이란 명명했던 것이다. 당시 중국 고기(古器)와 예술품을 수집하는 풍조는 조희룡뿐 아니라 문인이나 문인 취향을 가진 중인들 사이에서 유행했다.

조희룡의 예술적 취향은 추사의 문하에서 더욱 그 가치를 빛냈다. 개방적인 인품의 소유자였던 추사는 신분을 따지지 않고 승려나 중인들과도 널리 교유하며 사제의 연을 맺었다. 조희룡 또한 추사의 문하에서 그림과 글씨를 본받아 추사체를 방불(彷佛)할 정도이지만 그의 글씨는 추사에 비해 금석기가 덜하고 부드럽다는 평가를 받는다.

조희룡은 난초를 치는데도 일가를 이뤘다. 그의 ‘한와헌제화잡존’에 “문형산(文衡山)과 진백양(陳伯陽)은 난초 그리기를 좋아했다. 나하고 천 년이나 떨어져 있지만 마음은 같았다. 나는 오늘도 아침부터 저녁까지 난 30폭을 쳤다” 고 한다. 그리고 “두 선생에게 그 풍격을 묻고 싶었지만 할 수가 없었다”라고 하였다.

하루 종일 난초를 쳤던 그의 그림에 대한 열의를 짐작할 수 있는 대목이다. 충성스런 문형산과 진백양의 인품을 흠모했던 그는 이들에게 자신의 난초 치는 격을 묻고 싶었지만 천 년 전의 사람에게 어찌 물으랴. 다만 이들과 멀리 떨어져 있지만 “마음은 같다”라고 한 것에서 그의 속내를 짐작할 수 있다.

추사는 그의 난을 치는 법을 신뢰하지는 않았다. 추사가 아들 상우에게 보낸 글에서 “난을 치는 법은 예서(隷書) 쓰는 법과 가까우니 반드시 문자향(文字香)과 서권기(書卷氣)가 있었던 다음에야 얻을 수 있다”고 하였고 이어 “난치는 법은 화법(畵法)대로 하는 것을 가장 꺼린다. 만약 화법대로 하려면 일필(一筆)도 하지 않는 것이 옳다”라고 하였다. 따라서 추사는 “조희룡은 내가 난을 치는 솜씨를 그대로 배웠지만 한 가지 화법만을 쓰는 폐단을 면치 못했다. 이는 그의 가슴 속에 문자기(文字氣)가 없기 때문이다”라고 지적했다.

하지만 추사가 조희룡의 재주를 인정하지 않은 것은 아니다. 중인의 제자 중에 조희룡을 으뜸으로 여긴 정황은 여기저기에서 확인할 수 있다.

그가 불교와 친숙해진 정황은 아무래도 추사와 초의를 통해 연향을 받았을 것이라 여겨진다.

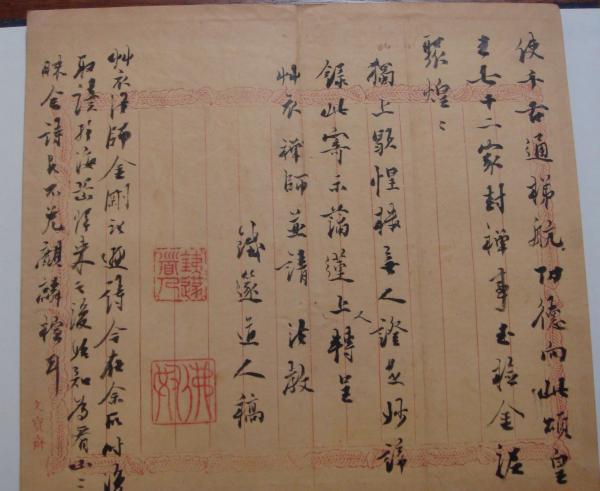

그가 친 불교적인 문인화가였음은 ‘불노(佛奴)’라는 호에서 짐작할 수 있다. 앞서 말한 바와 같이 ‘불노(佛奴)’라는 호는 조희룡이 초의에게 보낸 <일정화영(一庭花影)>첩에서 확인되었다. 이 시첩은 총 7장으로 구성되어 있고 겉표지엔 조희룡의 친필로 ‘초의노사사수(草衣老師 査收)’와 철적도인이 보내다(鐵道人寄)라는 글씨가 있다. 첫 장에는 해남에서 소치도인(허련)이 자신이 그린 관음상과 글을 보내왔기에 시로 사례한다(小癡道人 自海南貽書 兼寄自寫觀音像 以詩謝之)는 부제와 함께 시문이 있으며, 그가 해악(海嶽: 금강산)에서 돌아온 후 초의와 포연상인(蒲蓮上人)에게 보낸 시문이 있다. 마지막에는 초의스님에게 일중공안을 참증 해달라는 부제가 붙은 시문으로 구성되었다. 지면 관계상 그가 초의스님과 포연스님에게 법교를 청하며 지은 시를 소개한다.

도로 향하는 착하고 좋은 남녀가(向道善男與善女)

번뇌와 고통을 다 없애려고(煩惱苦趣共欲除)

머리를 조아려 금강저에 비네(稽首願乞金剛杵)

내 생애 천하의 책을 다 보지 못하고(吾生未窮天下書)

누가 장차 이런 지경을 글로 쓸 수 있으랴(誰將是境下箋)

신선의 땅, 부처의 세계를 유생이 올라(仙都佛界登楮墨)

도랑에서 흰 연꽃 피웠다는 소식 듣지 못했네(未聞自成白芙?)

비바람을 맞고 파도에 휘날릴까 두려워(恐被風雨飄烟瀛)

유선에 숨을 수 있을까 나루에 묻는 마음(可惹遊仙問津情)

댕그랑 패옥 소리 울려도 머물 곳이 없어서(環?冷冷無處所)

다만 노을 바라보고 마음대로 가지 못하네(只見雲霞無恙橫)

황괴가 일어나도 큰 붓이 없어서(發皇愧無大手筆)

공연히 세상을 향해 무리 지은 쇠파리라(空向海內擬?)

세간의 문자란 오목한 절구 구멍(世間文字是臼?)

어찌 모양 밖을 다 들 수 있을까(安能象外可擧悉)

만약 천고에 통한 사다리와 배를 만든다면(若使千古通梯航)

이에 공덕을 노래해 황왕을 칭송하리(功德向此頌皇王)

칠십이가를 봉선한 일이니(七十二家封禪事)

빛나는 옥문갑에 금니를 모으리(玉檢金泥聚煌煌)

그가 “홀로 헐성루(금강산 정양사)에 올랐지만 이 묘체를 증명할 사람이 없어 이것을 기록하여 포연상인에게 보내니 돌려서 초의선사에게도 보냅니다. 아울러 법교를 청합니다(獨上歇惺樓 無人證是妙諦 錄此寄示蒲蓮上人 轉呈草衣禪師 ?請法敎)”라고 하였다. 그리고 “초의법사께서 금강산을 돌아보시고 쓴 시는 지금 저에게 있으니 때때로 다시 꺼내 읽었습니다. 해악(海嶽)에서 돌아 온 후 처음으로 산을 보는데도 삼매(三昧)의 경지가 있다는 것을 알았습니다(草衣法師金剛望遊詩 今在余所 時復取讀於海岳 歸來之後 始知爲看山三昧)”고 하였다. 그가 “그림으로 불사를 하는 것은 나로부터 시작되었다(以圖畵作佛事 自我始也)”라고 한 사실에서도 그의 불교적인 인식을 나타낸 것이라 하겠다. 따라서 그의 ‘매화도’는 부처를 현현한 것이니 자신의 호를 불노(佛奴)라고 했던 뜻을 짐작할 수 있다. 실로 그는 부처를 마음에 둔 화가였다.