⑨ 선우공제회 창립

사찰령 반포 이후 선승 줄어

선학원 창설 이후 첫 행보

선우공제회 창립 추진

용성·성월 스님 등 82명 발기

자립 활로 찾아 중생구제 모토

동참자 수 1~2년사이 급증

1925년 법인 신청했지만

일제, 10년 지나 허가 ‘딴죽’

거성(去聖)이 미원(彌遠)에 대법(大法)이 침륜(沈淪)하야 교도(敎徒)가 효성(曉星)과 여(如)한 중(中)에 학자(學者)는 실(實)노 인각(麟角)과 여(如)하야 여래(如來)의 혜명(慧命)이 잔루(殘縷)를 보존(保存)키 난(難)하도다. 다소(多少)의 학자(學者)가 유(有)하다 할지라도 진정(眞正)한 발심납자(發心衲子)가 소(少)할 ??? 아니라 진응(眞膺)이 상잡(相雜)하야 선려(禪侶)를 등시(等視)하는 고(故)로 선려도처(禪侶到處)에 군박(窘迫)이 상수(相隨)하야 일의일발(一衣一鉢)의 운수생애(雲水生涯)를 지지키 난(難)함은 실(實)노 금일(今日)의 현상(現狀)이라.

취지문의 앞부분이다. 스님들의 도성출입 금지가 해제되고 난 이후 30여 년이 지난 한국불교계의 암울한 상황을 적나라하게 묘사하고 있다. 불교도는 많지만, 여래의 혜명을 온전히 보존하기는 어렵고, 수행자는 많지만, 위법망구(爲法亡軀)의 정신을 지닌 진정한 납자는 적다는 지적이다. 더욱이 사찰령 이후 무소불위의 권력을 지닌 주지들은 수좌들을 천대하여 청정비구승의 수행은 날로 곤궁해질 수밖에 없었다. 번다한 해설은 그만두고 그 시절의 목소리를 들어보자

지금 조선사찰에서 20년이나 30년 동안을 구참납자(久參衲子)로 선원(禪院)생활을 하던 진실한 수행납자의 말로를 보면 비참하기 짝이 없다. 그들이 향하는 곳은 갈수록 산이요, 갈수록 물이라 어느 곳이든지 머무를 곳이 없다. 독신으로 지내는 몸이 되고 본즉 세속생활과 다름이 없는 재가사원(在家寺院)에 들어가서는 발붙일 곳이 없으며, 금전이 없어 사람이 없는 빈 암자 같은 곳에 가서는 먹고 공부할 수가 없다. 그러므로 할 수 없이 불완전한 선실(禪室)이나마 찾아가면 한 삼동(三冬)을 지내기가 무섭게 폐지선언(廢止宣言)을 듣고 축출을 당하며, 또는 폐지까지는 이르지 않는다 하더라도 우리 선원은 식량이 없으므로 인원을 제한하기 때문에 한 사람이라도 더 방부를 받을 수가 없다고 거절을 당하고 만다. 그래서 춘풍추우(春風秋雨)에 회한을 품고 황량한 길거리에 서서 헤매다가 뜻하지 않게 병이 들면 간호한번 받지 못하고 길거리에서 사망하는 자가 비일비재하다.

1932년 김태흡(金泰洽)이 당시 선학원에서 간행한 <선원(禪苑)> 2호에 실었던 ‘호선론(護禪論)’의 일부분이다. 당시 불교계에서는 왜색화와 신식교육의 장려로 청정비구승의 수행은 안전하지 못했다. 특히 대처승들의 괄시는 상황을 더욱 암담하게 했다. 선원(禪院)은 식량부족 등 수행여건이 열악하여 오래 있을 수 없어 결국은 수행처를 헤매다가 황량한 길거리에서 사망한다는 것이다.

사찰령 이후 선원은 사찰의 종속물이 되고, 주지의 입장에서 보면 선승은 귀찮은 존재였다. 이러한 상황에서 선종을 지망하는 승려는 시세를 따라 차차 줄어들 수밖에 없었고 반대로 교종을 지망하는 승려는 늘었다. 그들은 교학(敎學)과 경전을 탐구하기 위해서 교종을 지망하는 것이 아니라 취처(娶妻)의 명분을 얻기 위해서 교종을 택하는 사례가 대부분이었다. 특히 총독부의 취처허가를 계기로 취처가 공공연하게 되면서 비구·독신승은 선종, 재처승은 교종이라는 웃지 못할 현상이 승단(僧團)안에 고착되어 갔다.

그러나 인(人)을 원(怨)치 말고 기(己)를 책(責)하야 맹연반성(猛然反省)할지어다. 원래(元來)로 생수(生受)를 인(人)에게 의(依)함은 자립자활(自立自活)의 도(道)가 아닌즉 학자(學者)의 전생명(全生命)을 인(人)에게 탁(托)하여 타인(他人)의 비식(鼻息)을 의(矣)함은 대도활명(大道活命)의 본의(本意)에 반(反)할지라. 오배선려(吾輩禪侶)는 경성투려(警醒鬪勵)하야 명(命)을 도(覩)하여 도(道)를 수(修)하고 따라서 자립(自立)의 활로(活路)를 개척(開拓)하야 선계(禪界)를 발흥(勃興)할 대도(大道)를 천명(闡明)하야 중생(衆生)을 고해(苦海)에 구하고 미륜(迷倫)을 피안(彼岸)에 도(度)할지니 만천하(滿天下)의 선려(禪侶)는 자립자애(自立慈愛)할지어다.

쉽게 말해 당시 청정비구승들은 먹고 자는 것을 사람에게 의지하는 것은 자립자활의 도가 아니라는 것이다. 세태를 원망하기보다는 자립의 활로를 개척해서 대도(大道)를 천명해야 중생을 이 고통에서 구제할 수 있다는 것이 그들의 과제였다. 때문에 납자는 더욱 자립자애할 것을 당부하고 있다.

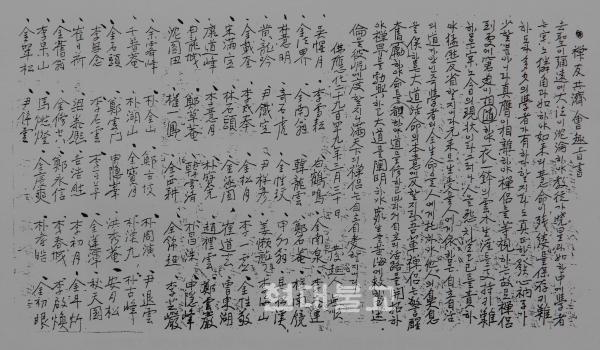

창립당시 발기인은 백용성·한용운·오성월·백학명 등 82명이었다. 당시 ‘선우공제회창립총회록’에 의하면 조직은 선우공제회본부를 선학원에 두고 행정과 수행을 관리하기 위해 서무부(庶務部)·재무부(財務部)·수도부(修道部)를 구성하였다. 그리고 지방에는 범어사·건봉사·신계사 등 19개 지부(支部)를 두었다.

공제회 유지방침의 원칙 역시 정해졌는데, 공제회의 경비는 선우(禪友)의 의연금 및 희사금으로 충당하고, 각 지부의 선량(禪糧) 중 2할과 매년 예산액 중 잉여금을 저축하여 공제회 기본 재산으로 설정하여 각 선원을 진흥하기로 결정하였다.

실제로 1924년에는 일부 스님들이 부동산을 헌납하여 점차 재정기반이 구축되기도 하였다. 이들 토지는 법답(法畓)으로 대부분의 선승(禪僧)들이 검소한 생활을 하면서 저축한 돈으로 전답을 사두었다가 제자에게 물려주는 토지로 사찰 소유의 토지와는 구분이 되었다.

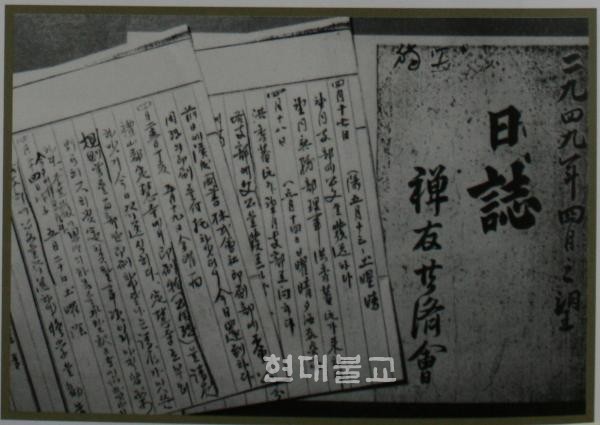

1934년 재단법인 설립의 싹이 여기서부터 비롯되었다. 사실 1925년 11월 15일 개최했던 제3회 정기총회 회록을 보면 이때 선학원은 사단법인 선우공제회 정관을 만들어 동년 9월 6일 ‘사단법인 선우공제회 설립허가원’을 제출한 상태였다. 창립초기의 적극적인 참여와 재정이 안정되면서 법인등기를 내고자 하였다. 그러나 조선총독부 학무국은 12월 20일 법인정관의 일부분 수정을 이유로 반려하여 공제회에서는 동월 25일 다시 수정하여 접수시켰다. 이때 신청한 법인인가가 거의 10여 년 만에 결실을 보게 된 것은 당시 조선총독부나 그 비호를 받고 있었던 불교계의 행정부에서 선학원의 존재가 부담스러웠던 것이다.

사정은 그때나 지금이나 다르지 않은 것이 안타까울 뿐이다. 한국불교 본연의 취지와 나아갈 방향보다는 이해관계나 권력의 틀 속에서 해결하려는 것이다. 매서운 바람으로는 결코 외투를 벗겨낼 수 없다는 사실을 왜 저들은 모를까.

1924년 무렵 선우공제회의 통상회원이 203명과 특별회원 162명을 합하여 전체 365명의 회원이 소속되어있었던 것을 보면 초기의 공제회는 그 창립취지와 운영의 투명성으로 인해 발전할 수 있는 기틀을 마련한 것으로 보인다.

더욱이 전국의 선원과 청정비구들을 조직과 회원으로 설정하고 선풍진작과 선 수행을 위한 상부상조의 정신은 민족불교의 정체성 회복과 직결되어 있어 상호간의 설득력을 지니고 있었던 것이다. 불과 1~2년 만에 회원 수가 급증하고, 재정기반이 안정적으로 마련되었다는 것은 당시 불교계가 안고 있는 문제가 교단 내부에 국한된 것이 아닌 한국불교 안위와 결부되어 있음을 상징적으로 보여주는 것이었다.