21. 수행승의 차 생활

무의자 혜심의 다시에는

고상한 차의 맛까지 담겨

雪水로 찻물 삼은 정취도

혼돈시대에 마신 차 한잔

번뇌 씻는 청량제와 같아

고려시대 차문화는 사찰과 수행 승려들이 주도했던 문화였다. 명전(茗戰)은 사찰에서 만든 차를 품평하는 자리였고 왕사(王師)나 국사(國師)가 주석한 사찰이면 왕이 하사한 극품의 차를 소개하는 다회(茶會)였으니 이보다 아름답고 문끼 넘치는 아회(雅會)는 드물었을 것이다.

그러므로 명전에 초청된 인사들은 당대를 대표하는 문장가이거나 권력의 실세, 그리고 주관한 사찰의 승려들과 교유하는 인사들이 초청되어 자리를 빛냈으니 다회를 주관한 승원이 최고의 문화 공간이라는 말은 이런 연유에서다. 더구나 수행 승려의 차 생활은 담박·소쇄하여 차의 세계를 가장 잘 드러낸 그룹이다. 따라서 고려 후기 승려 무의자 혜심(無衣子慧諶 1178~1234)이 눈(雪)으로 차를 끓였던 정취를 담담하게 그린 ‘방장실의 선사를 모시고 눈으로 차를 다리며(陪先師丈室煮雪茶筵)’는 눈에 띄는 다시(茶詩)라 하겠다.

특히 백설은 맑고 깨끗함을 상징한다. 그러니 청결하고 순수함을 상징하는 차의 가치는 새하얀 눈과 잘 어울려 고상한 차의 맛을 부각하는 효과를 나타낸다. 백설을 모아 점다(點茶)하는 정황을 노래한 그의 시가 돋보인 연유는 여기에 있다. 그뿐 아니라 그의 시 행간(行間)에는 관료이며 유학자였던 그가 세상의 부귀영화를 초개처럼 던져 버리고 수행자의 삶을 선택했던 의미를 드러냈다는 점이다.

엊저녁 가는 비 내리더니(昨晩雨纖纖)

놀랍구나! 새벽엔 한자나 쌓였네(曉來驚尺雪)

골고루 덮어서 구멍이 평평하고(均鋪坑塹平)

무겁게 짓눌러 나뭇가지 꺾였네(重壓枝條折)

추위에 숲새는 처마 밑으로 스며들고(林鳥寒入?)

지친 사슴 굴속으로 찾아드네(巖鹿困投穴)

돌난간 눈이 쌓여 백옥난간으로 변했고(石숙變瑤臺)

흙섬돌은 옥섬돌이 되었구나(土階成玉?)

선실로 싸늘한 추위 침범하고(威侵禪室凉)

창문으론 눈빛이 들어오네(色傍經窓徹)

산승은 추위에 맡겨두고(山人任大寒)

차 끓이며 좋은 시절 음미한다오(茗幇酬佳節)

시동 불러 눈송이 가져다가(呼兒取雪華)

소반 가득 옥처럼 쌓았네(滿盤堆玉屑)

손자국은 새긴 듯 선명하고(手迹卽彫?)

산 모양 닮아 우뚝하구나(手迹卽彫?)

소반에 가득 담아온 구멍 뚫자 용천에 버금가니(鑿穴擬龍泉)

녹은 물 떠서 작설차를 끓이네(柶扼煎雀舌)

어찌 내 즐겁고자 함이랴(豈是自圖歡)

남에게 맑은 차, 마시도록 함이라(要令他飮潔)

이것은 오직 수행자의 맛이니(此惟方外味)

인간 세상에 누설하지 말라(莫向人間泄)

아, 나는 본래 서생으로(嗟汝本書生)

세속을 벗어나 스님 대열에 끼었소(脫俗參僧列)

조그만 방에서 맑은 바람을 마시며(小室飮淸風)

지독한 유가의 더위 식혀 간다오(儒門祛酷熱)

다만 팔 끊는 용기로(聊將斷臂力)

간절히 안심결을 묻는다네(切問安心訣)

내 불문(不問)의 물음을 묻노니(我欲不問問)

선사께서 무설의 설법을 말해주오(請師無說說)

윗글은 혜심의 ‘무의자시집’권하에 수록된 다시(茶詩)이다. 초겨울 저녁, 보슬보슬 내리던 비가 새벽이 되자 설국(雪國)이 되었다. 자연의 오묘함이 얼마나 놀랍고 경이로웠을까.

겨울의 싸늘한 냉기야 문틈을 비집고 들어오겠지만, 창문으로 얼비치는 눈빛이 그려낸 정경을 그림처럼 노래했다. 더구나 먼동이 트기 시작할 때 차를 끓임에랴. 따라서 그의 이 시는 싸늘한 겨울바람과 따뜻한 차의 향기를 대비하여 천지가 일치된 겨울 풍경을 한껏 그려낸 절창(絶唱)이라 하겠다.

익히 알려진 바와 같이 이색은 사마시에 합격하여 태학(太學)에 들어갔던 관료이며 유학자이다. 그가 출가를 결심한 건 오래전의 일이었지만 모친은 그의 출가를 허락하지 않았다.

그러므로 “나는 본래 서생으로/ 세속을 벗어나 스님 대열에 끼었다”라고 하였다. 이는 모친이 돌아가신 후에야 출가할 수 있었던 사연을 밝힌 셈이다. 그는 “조그만 방에서 맑은 바람을 마시며/ 지독한 유가의 더위 식혀 간다”라고 하였다.

그가 말한 맑은 바람이란 수행자의 걸림 없는 삶을 비견한 말로 짐작되며, 지독한 유가의 더위란 복잡한 예절이나 시시비비를 가리는 유가의 학설들을 에둘러 표현한 것으로 여겨진다. 그가 방장의 선사에게 불문(不問)의 물음을 물어 무설(無說)의 답을 듣고자 했던 건 안심결(安心訣)을 얻기 위함이었다.

한편 그가 차를 끓이면서 설수(雪水)를 사용했다는 점이 눈에 띈다. 소반에 산처럼 눈을 쌓아 놓고, 구멍을 뚫어 물길을 냈고 소반에 고인 설수(雪水)로 작설차를 끓였다는 것이다. 설수는 눈을 녹여 만든 물을 말한다.

명말청초(明末淸初)의 인물 웅명우(熊明遇 1579~1649)의 ‘개산다기(뚸山茶記)’에는 “차를 다릴 때 6가지의 물의 공이 있다. 산에 물이 없으면 빗물과 가을에 내린 빗물을 사용하는 것이 최상이며 1월 장마기의 빗물이 그다음이다.(…)눈 녹인 물은 오곡의 정수이지만 물빛이 맑지 않다. 물의 기운을 기르는 법은 옹기에 작은 돌을 넣는다.(烹茶水之功居六 無山泉則用天水秋雨爲上 梅雨次之(…)雪水五穀之精也 色不能白 養水須置石子於甕)”라고 하였다.

그는 설수(雪水)가 오곡을 길러낼 정기(精氣)를 품은 물질로 인식했다는 것을 알 수 있다. 원래 찻물로 가장 적합한 물은 맑고 싱그러워야 한다. 그런데 설수는 맑지 않다는 것이다. 이런 단점을 보완하기 위해 양수법(養水法)을 제안했다. 바로 설수를 보관하는 옹기에 작은 돌을 넣어 물의 기운을 복원시키는 법이다.

이때 사용할 돌은 흰색을 띤 작은 돌을 사용한다. 그러므로 정기가 약한 물을 보완할 수 있는 양수법(養水法)은 지금 활용해도 좋을 듯하다. 눈(雪)을 모아 차를 끓이던 낭만적인 풍경은 이색(李穡 11328~1396)의 시에서도 확인된다. 문인의 정취를 잘 드러낸 그의 ‘눈(雪)’을 살펴보자.

창 아래 조용히 앉으니 생각은 끝없는데(小窓淸坐思綿綿)

눈 올 기미 한창인데, 날은 저물어가네(雪意方?欲暮天)

두 뺨이 붉은 건 한창때라서가 아니요(頰上雙紅非壯歲)

납전의 삼백은 이것이 풍년의 조짐일세.(臘前三白是?年)

죽옥에 뿌릴 때는 소리만 들어도 추운데(?來竹屋聲猶凍)

차 솥에 떠 넣으면 차 맛은 더욱 좋구나(點入茶?味更姸)

쭈그려 앉아 읊조리긴 정히 쓸쓸하지만(抱膝高吟正牢落)

외로운 배에 삿갓 쓴 이가 되레 위태롭네(孤舟틎笠轉危然)

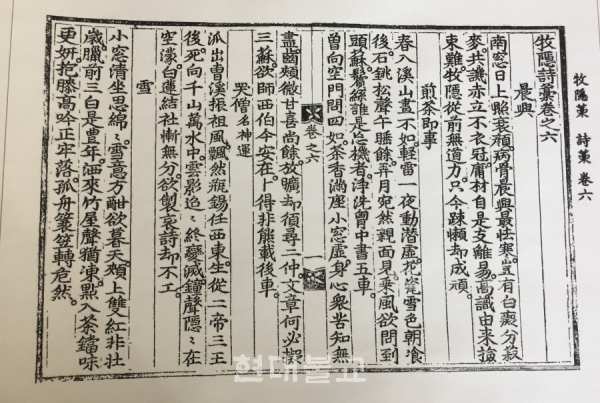

윗글은 ‘목은시고’ 권6에 실려 있다. 원의 간섭기에 살았던 그는 1348년 원나라에서 국자감의 생원으로 성리학을 연구하였다. 원에서 돌아온 그는 전제의 개혁, 국방에 대한 개혁, 교육의 진흥, 불교의 억제 등 시정 개혁에 관한 의지를 가지고 건의문을 올렸다. 하지만 위란(危亂)에 처했던 고려 말, 한때 우왕(禑王)의 사부(師傅)를 역임하는 등 여러 벼슬살이를 전전했던 그도 고려를 다시 부강하게 하지는 못했다.

고려가 멸망하고 조선이 건국된 후 1395(태조 4)년에 한산백(韓山伯)으로 봉하고 벼슬에 나아갈 것을 종용했지만 끝내 사양하여 선왕조에 대한 충절을 꺾지 않았다. 이런 시대 상황에서도 차를 향유하는 풍습은 여전했다.

특히 관료 문인이었던 그의 차 생활은 고려 말의 유형을 살펴볼 수 있다는 점에서 중요한 의미를 지닌다. 더구나 그의 시를 살펴보면 속세의 삶은 헛된 공상이 많다는 속인의 현실을 드러낸다.

이는 그가 “창 아래 조용히 앉으니 생각은 끝없는데/ 눈 올 기미 한창인데 날은 저물어가네”라고 한 대목에서도 드러난다. 눈이 많이 오는 해는 다음 해에 풍년을 기약하는 징조라고 하였다.

눈이 내리는 대나무 집에는 눈이 오는 정황만으로도 추위를 느꼈던 지 스산한 겨울, 눈(雪)을 “차 솥에 떠 넣으면 차 맛은 더욱 좋다”고 하였다. 그가 차 맛이 좋다고 한 건 눈이 오곡의 정수를 지녔기 때문일까. 아니면 눈 내리는 정취가 차 맛을 더욱더 좋게 한다는 것일까.

이는 이색뿐 아니라 시를 읽는 이들에게 전해주는 여훈(餘薰)일 것이다. 아무튼 그는 차를 마신 후 신선의 경계를 넘나 들었으리니, 혼돈의 시대를 살았던 그가 마신 한 잔의 차는 번뇌를 씻어준 청량제였던 셈이다.<(사)동아시아차문화연구소장>