21. 혜업 스님

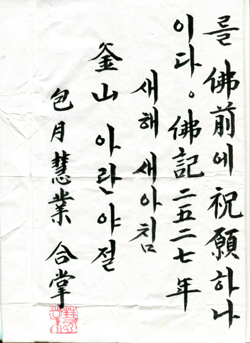

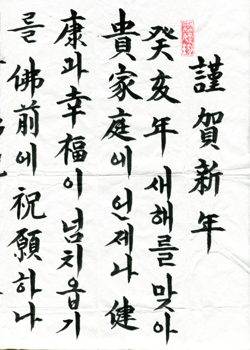

<서신>

근하신년, 癸亥年(계해년) 새해를 맞아 貴(귀) 家庭(가정)에 언제나 健康(건강)과 幸福(행복)이 넘치옵기를 佛前(불전)에 심축하나이다.

불기 2527년 새해 새아침 부산 아란야 절 包月(포월) 慧業(혜업) 합장

한 번의 짧은 서신이지만 각별한 서신 중 하나다. 혜업 스님은 일타 스님의 맏상좌로 운허 스님의 강맥을 이었다. 스님은 타고난 지병으로 고생하시다 일찍이 세상을 떠났다. 스승보다 먼저 원적에 든 스님을 생각하면 지금도 가슴이 무거워진다. 스님과 주고받은 서신이 많지는 않지만 가슴 속엔 많은 추억이 있다.

1980년쯤이었던 것 같다. 어느 날, 이웃의 도반이 산삼을 들고 와서는 혜업 스님의 스승인 일타 스님께 드리고 싶다며 함께 가자고 했다. 나와 도반은 지족암을 찾아 일타 스님을 뵈었다. 산삼을 가져왔다고 하자 스님은 보자기를 열기도 전에 “중이 더덕이면 됐지 무슨 산삼이냐”며 “빨리 가지고 돌아가라”고 하셨다. 스님은 잠시 후 조금 미안하셨는지 차 한 잔을 주시며 “그래 대원성아, 기왕에 가져온 것이니 그것을 우리 혜업이가 먹으면 좋을 것 같다”고 하셨다. 우리는 바로 혜업 스님이 계신 감로사로 향했다. 자초지종을 들은 혜업 스님은 “큰스님도 안 드신다고 하신 것을 제가 어떻게 먹습니까?”라고 하시며 “제가 그것을 먹고 백년을 산다고 해도 그렇게는 못 합니다”고 하셨다. 우리의 간곡한 청도 소용이 없었다. 그런데 잠시 후 스님께서 산삼을 자신이 먹겠다며 다시 우리의 선물을 받으시겠다고 하셨다. 간밤에 한 노인이 꿈에 나타나 가마솥에 약을 끓여 주었는데 아마도 그 노인이 큰스님이신 것 같다는 것이었다. 스승이 주시는 것이니 받겠다는 것이었다. 그날 우리는 스승과 제자의 따뜻한 사랑에 가슴이 뭉클했다.

음력 설날이면 해마다 연꽃모임 도반들과 해인사 부처님 전에 예불 올리고 지족암에서 주석하고 계신 일타 스님께 세배를 드리러 갔었다. 40여 년 전 어느 설날이었다. 언제나 스님께서는 인자하신 미소로 우리를 반겨주셨다. 손수 차를 우려 한 사람 한 사람에게 건네며 덕담과 법문을 주셨다. 그리고 즉석에서 붓글씨도 한 점씩 써 주셨다.

우리는 그날 지족암에서 하룻밤 묵게 되었는데 저녁 공양 후 스님을 졸라 윷놀이를 하게 되었다. 일타 스님, 혜인 스님, 혜업 스님이 함께하셨다. 그때 혜업 스님은 몸이 몹시 좋지 않으신 상태여서 시봉하는 보살님이 한 분 따라와 계셨다. 아프신 몸이었지만 그날은 스님도 끝까지 우리와 함께 해주셨다.

다음 날, 부산으로 돌아오는 버스에서 뒤쪽에 앉은 혜업 스님의 시봉 보살님이 “보살님, 앞에 계신 혜업 스님 오래 못 뵐 것 같아요”라며 내게 조용히 말했다. 나는 너무 놀라서 할 말을 잃었고, 쏟아지는 눈물을 감출 수 없었다. 의자에 엎드려 얼마나 울었는지 모른다. 세상에 이런 일이. 한참을 울고 나서 스님 쪽을 보았는데 스님의 모습이 보이지 않았다. 대구로 가시기 위해 중간에 내리셨다고 했다. 나는 부산까지 오는 내내 가슴이 먹먹해서 아무 말도 하지 못하고 계속 울기만 했다. 전날 저녁 윷놀이 하실 때 모습이 떠올라 가슴이 너무 아팠다. 그렇게 밝게 웃고 계셨던 스님이 이제 곧 뵐 수 없다고 생각하니 가슴이 무너지는 것 같았다.

그 후 20일 쯤 지난 날 스님께서 우리 집을 찾으셨다. 그날도 역시 티 없이 맑은 모습으로 오셨다. 나는 스님을 반갑게 맞았고 저녁공양으로 죽을 올렸다. 그것이 마지막 공양이었다. 혜업 스님은 이틀 뒤에 입적하셨다. 스님은 그때 40대였다. 스승이었던 일타 스님은 평소에 “운허 스님의 강맥을 이은 인재”라며 늘 제자 자랑을 하셨다. 영결식이 끝난 후 “우리 혜업이가 … ” 하시며 눈물을 훔치시던 일타 스님 모습이 지금도 생생하다.