19. 고려시대 승려·문인 교류

고려의 대표적인 문인 이규보

차 향유하며 茶詩 수편을 남겨

차문화에 밝은 스님들과 교유

안화사·보광사 등 기록 남겨

차 마시는 순간 시구로도 묘사

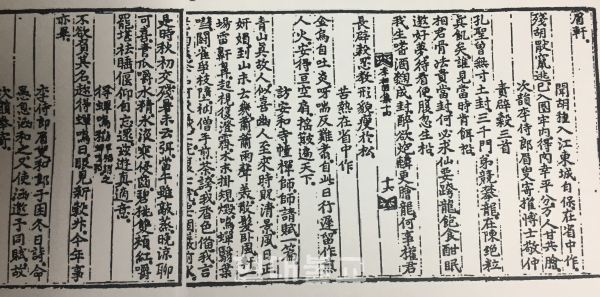

고려시대 차를 향유했던 수많은 관료 문인 중에 이규보(李奎報, 1168~1241)만큼 차를 찬미한 수편의 다시를 남긴 인물도 없을 것이다. 그의 문집인 〈동국이상국전집(東國李相國全集)〉은 고려 시대 차 문화를 조명할 문헌 자료인데, 이 문헌 중에서도 수행 승려들과 나눈 교유의 아름다움을 고스란히 남겨 둔 다시(茶詩)는 불교와 문인들이 차를 통해 통유한 흔적을 조명할 수 있다는 점에서 중요한 의미를 지닌다.

그와 교유했던 승려 중에는 차에 밝은 인물이 많았다. 특히 그는 안화사 당 선사를 방문하여 차를 즐겼는데, 당(幢) 선사가 그에게 시를 청하기에 〈안화사 당 선사를 찾아(訪安和寺幢禪師 師請賦一篇)〉를 지었다고 한다. 이 시에는 13세기 고려 시대 차 문화의 결을 살펴볼 수 있는 정보가 넘친다. 그 내용을 두 단락으로 나눠 소개한다.

청산이 참된 친구라(靑山眞故人)

내 오는 걸 즐기는 듯(似喜幽人至)

내 올 때 맑은 경치 보여주니(來時?淸景)

날씨가 곱고도 아름다워라(風日正姸媚)

산에 온 지 얼마 안 되어(到山未云幾)

소소한 빗소리 좋기도 하네(蕭蕭雨聲美)

머리털 풀고 난간에 누웠으니(散髮臥風軒)

한 바탕 코고는 소리 우레 같구나(一場雷辦鼻)

다시 일어나 갠 날을 보니(起視復澄霽)

둥그런 해가 나무 끝에 걸렸네(木末掛規?)

매미들은 잎 속에서 울고(鳴蟬?葉?)

새들은 나뭇가지에서 싸우네(鬪雀爭枝墮)

앞의 시는 〈동국이상국전집〉 권14에 수록된 것으로, 이규보가 안화사를 찾았을 때 그곳의 산 풍경을 노래한 것이다. 그는 안화사를 자주 찾았던 것으로 보인다. 그러므로 안화사의 친숙한 풍경을 “빗소리 다시 듣기 좋다”라고 하였다. 더구나 그가 찾아간 당 선사(禪師)는 선종 승려였고, 계절은 초가을이었다. 그런데도 늦여름의 잔영이 남아 있었던지 “매미들은 잎 속에서 울고(鳴蟬淸葉놤)” 있었고 표현함으로써 늦여름의 풍경을 감칠맛 나게 그려냈다.

더구나 오수(午睡)에서 막 잠에서 깨어나 첫 대면한 풍경에 대해 “둥그런 해가 나무 끝에 걸렸다(木末掛規쟔)”고 묘사했다. 둥근 해와 나무 끝이 대조되어 묘한 풍경의 정취를 자아내고, 장황한 매미 소리와 새들의 자유로운 유영 또한 자연의 순리를 잘 료해(了解)했던 그의 인식을 잘 나타낸 것이라 하겠다.

이어지는 〈안화사 당 선사를 찾아(訪安和寺幢禪師。師請賦一篇)〉에는 안화사 승려들이 손수 끓여낸 차를 대접 받는 정황을 그렸는데, 이는 13세기 사찰의 음다 풍모를 짐작하게 하는 대목이다.

승려가 손수 차 달여(衲僧手煎茶)

나에게 향기와 빛을 자랑하니(誇我香色備)

나는 말하노라 늙고 병든 몸이(我言老渴漢)

무슨 겨를에 차 품질 따지겠느냐고(茶品何暇議)

일곱 사발을 마시고 또 일곱 사발이니(七椀復七椀)

바위 앞 물을 말리려고 하는지(要붊巖前水)

때는 마침 초가을이라(是時秋初交)

늦더위 가시지 않았으니(殘暑未云淹)

낮이면 비록 찌는 듯하나(當千雖敲蒸)

서늘한 저물녘의 기운 좋기도 하구나(晩쏐聊可喜)

수정 같은 푸른 외 먹으니(靑瓜嚼水精)

시원하고 액체 이빨이 시리네(永液寒侵齒)

볼처럼 붉은 복숭아(碧桃雙頰紅)

씹으니 잠 쫓기에 알맞네(嚼罷堪祛睡)

누웠다 앉았다 하며 돌아가는 걸 잊으니(偃仰自忘還)

이 놀이 참으로 내 뜻에 맞구려(玆遊眞適意)

윗글에서도 알 수 있듯이 13세기 고려의 차 문화를 이끈 계층은 승원의 승려들이었다. 수시로 질 좋은 차를 공급 받을 수 있었던 다촌(茶村)을 운영하였고, 차를 끓이는 솜씨마저 출중했던 수행승들이 승원의 생활은 차와 수행이 떨어질 수 없었던 수행 풍토를 만들었다. 그들이 차를 통해 일군 문화적인 토양 때문에 차는 부지불식간에 불교문화를 대표하는 상징성을 지녔다. 그러니 “승려가 손수 차 달여(衲僧手煎茶)/ 나에게 향기와 빛을 자랑(誇我香色備)”하였던 것이다. 이규보 또한 차에 밝았던 사람이지만 이미 늙고 병든 몸이라 “무슨 겨를에 차 품질 따지겠느냐(茶品何暇議)”라고 에둘러 표현하였다.

그는 특유의 문장력으로 무신정권기의 최고 권력자 최충헌(崔忠獻, 1149~1219)에 발탁되었던 인물이다. 그의 환로는 그리 순탄하지 않았다. 무신정권에 아부하는 글을 지었다는 세상의 비판도 없는 것은 아니지만, 그가 결기를 꺾은 연유는 그 스스로만이 알 수 있을 것이다.

이런 상황이므로 그가 안화사에서 마신 한 잔의 차는 혼탁한 심신을 풀어 줄 청량제가 되기에 충분했으니 “일곱 사발을 마시고 또 일곱 사발(七椀復七椀)”을 마셨을 것이라 짐작된다. 그의 심신의 응어리를 풀어 준 ‘푸른 외’와 ‘붉은 복숭아’의 산뜻한 청량감은 이규보의 글 솜씨에 녹아들어 있다. 속진의 번거로움을 씻어 낼 수 있었던 안화사의 속기 없는 공기 덕분에, 안화사는 그에게 “돌아가는 걸 잊게”한 힐링의 공간이자 그의 뜻에 꼭 맞는 장소였다. 더구나 차를 마시는 놀이가 있었음에랴. 차와 소략한 산사의 풍경은 고려시대 문인 이규보가 그렸던 이상향이었던 듯하다.

한편 그가 보광사에서 일곱 잔의 차를 마신 후, 몸의 변화를 서술한 〈이날 보광사(普光寺)에 묵으면서 고(故)서기(書記) 왕의(王儀)가 남긴 시에 차운하여 주지에게 주다(是日宿普光寺 用故王書記儀留題詩韻 贈堂頭)〉는 그가 차를 향유하며 느낀 마음을 잘 그려냈다.

꿈길 끊긴 산창에 달빛조차 가셨는데(夢斷山窓落月光)

어깨 곧추세우고 해 밝아올 때까지 읊었구나(聳肩吟到日蒼凉)

땅 기운 따뜻하니 아직 푸른 숲이 남았고(地溫尙有林衣綠)

정원이 오래되어 유달리 누른 버섯 많다(園古偏多木耳黃)

일곱 잔 향긋한 차, 겨드랑에 바람이 일고(七椀香茶風?腋)

한 쟁반 싸늘한 과일은 창자에 눈이 스미는 듯하네(一盤寒菓雪侵腸)

만약 석가와 노자를 부을 같다고 본다면(若將釋老融鳧乙)

우리 유가(儒家)에서 백양을 숭상하는 것 탓하지 마라(莫斥吾家祖伯陽)

윗글은 〈동국이상국전집〉권10에서 확인할 수 있는 다시로, 그가 시구를 얻기 위해 고심한 정황을 엿볼 수 있는데, 바로 “꿈길 끊긴 산창에 달빛조차 가셨는데(夢斷山窓落月光)/어깨 곧추세우고 해 밝아올 때까지 읊었구나(聳肩吟到日蒼凉)”가 그것이다.

‘꿈길이 끊긴 산창’은 바로 잠을 이루지 못한 상황을 표현한 것인데, 그 연유는 시를 읊기 위함이었다. 또한 그의 시에 아직 땅 기운이 따뜻하게 남아 있다는 말은 초가을의 정취를 그린 것인 듯하다.

고찰인 보광사는 “정원이 오래되어 유달리 누른 버섯 많다(園古偏多木耳黃)”는 것이니 보광사는 풍요롭고 넉넉한 정취가 남아 있는 곳이라는 것을 에둘러 표현하였다. 그의 글 솜씨는 이런 대목에서 돋보이는 듯하다. 그가 일곱 잔의 향긋한 차를 마셨다는 것은 바로 몸과 마음이 상쾌해져 답답한 속내가 환해졌음을 의미한다. 차는 울화를 없애고 번뇌를 삭여내는 음료이다. 그러므로 정신 음료라 칭송하는 것이다.

더구나 차는 눈처럼 상큼한 과일을 먹은 듯한 경쾌감을 주는 음료이다. 그가 “만약 석가와 노자를 부을 같다고 본다면(若將釋老融鳧乙)/ 우리 유가(儒家)에서 백양을 숭상하는 것 탓하지 마라(莫斥吾家祖伯陽)”라고 하였는데, 그가 말한 부을(鳧乙)은 부새와 을새를 말하는 것으로 서로 비슷하지만 서로 다른 새라는 말이다. 그러나 여기에서는 불가와 노자는 비슷하다는 의미로 쓰인 듯하다.

그가 한겨울 엄 선사를 찾아가 즐긴 차의 향연은 승가의 선미(禪味)를 일격으로 그려냈는데, 이는 〈늙은 엄 선사를 찾아가서 벽에 걸린 족자의 시운에 따라 짓다(訪嚴禪老。用壁上書簇詩韻)〉이다. 총 2수인데, 그 중에 한 수를 소개하면 다음과 같다.

돌솥에 차를 달여 술 대신 마시며(石鼎烹茶代酒?)

화로를 끼고 둘러 앉아 찬 옷을 말리누나(擁爐圍坐寅寒衣)

향불은 뭉실뭉실 파란 연기 날아오르고(香畦풫穗靑烟直)

귤을 쪼개니 시원한 즙이 이슬처럼 흐르네(橘腦分漿玉露飛)

윗글은 〈동국이상국전집〉권8에 수록된 다시이다. 아마 추운 겨울이었던지 돌솥에 차를 달여 마시고 화로를 끼고 둘러 앉아 찬 옷을 따뜻하게 덥히고자 한 정황을 그렸다. 이미 차를 마셨기에 몸이 덥혀졌을 터. 그러대도 화로에 찬 기운이 도는 옷을 화로 불에 쪼이고 있다는 것은 무엇을 말하는 것일까. 승가의 한가하고 소박한 일상을 그린 것이다. 향불을 피워둔 승방, 더없이 청결하고 신성한 곳, 여기서 달고 향기로운 귤을 맛봄에랴. 상큼한 귤 향기가 가득했던 선방, 한 입 가득 귤을 머금었을 이규보는 승방의 향불, 차와 귤에서 안분지족을 충분히 만끽했을 것이다. <(사)동아시아차문화연구소장>