5. 일타 스님 1

대원성 보살아,

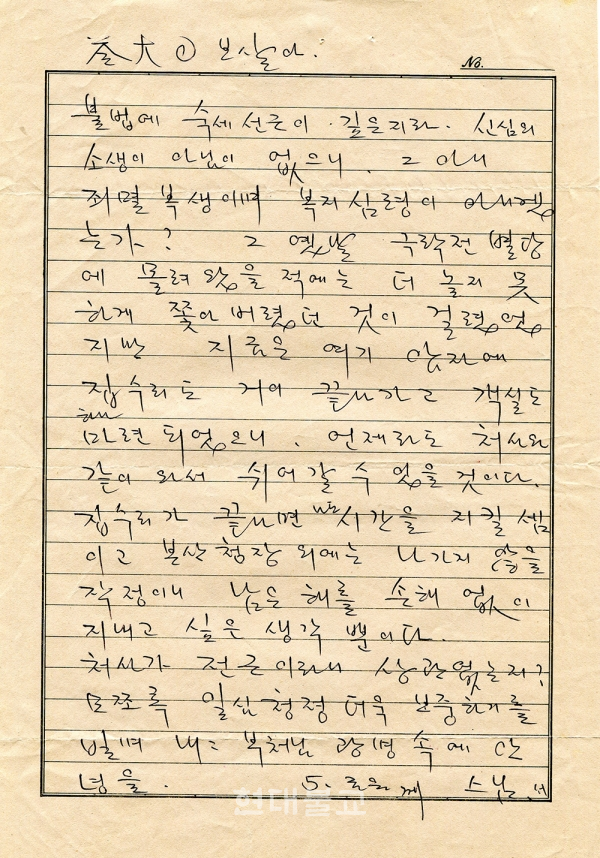

불법에 숙세선근이 깊은지라 신심의 소생이 아님이 없으니, 그 아니 죄멸복생(罪滅福生)이며 복지심령이 아니겠는가. 그 옛날 극락전 별당에 몰려왔을 적에는 더 놀지 못하게 쫓아버렸던 것이 걸렸었지만 지금은 여기 암자에 집수리도 거의 끝나가고 객실도 마련되었으니 언제라도 처사와 같이 와서 쉬어 갈 수 있을 것이다. 집수리가 끝나고 나도 시간을 지킬 셈이고 번산 청장 외에는 나가지 않을 작정이니 남은 해를 손해 없이 지내고 싶은 생각뿐이다. 처사가 전근이라니 상관없는지? 모쪼록 일심청정 더욱 보중하기를 빌며 내내 부처님 광명 속에 안녕을. 5월 그믐께 스님 서.

편지는 1976년 편지다.

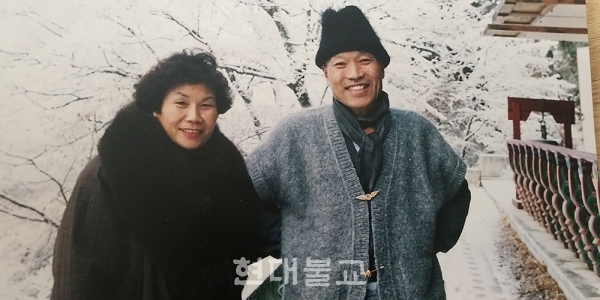

1969년 여름, 처녀시절에 친구 두 명이 여름휴가로 나를 찾아온 적이 있었다. 나는 바다가 보고 싶어 부산까지 내려온 친구들을 데리고 먼저 범어사(성수 스님이 주지로 계실 때)로 가서 스님을 뵙고 함께 차도 마시며 좋은 말씀도 들었다.

그리고 다음으로 통도사와 가천에서 과수원을 하신 스님을 차례로 찾아가 뵈었다. 친구들은 도회지에서는 쉽게 느낄 수 없는 풍경과 좀처럼 가까이서 뵐 수 없는 스님의 모습에 감동을 받았는지 쉽게 자리를 뜨지 않았다.

해가 저물기 시작할 무렵, 우리는 아쉬움을 남기고 해인사 극락전으로 일타 스님을 뵈러 갔다. 처녀 셋이 연락도 없이(그땐 전화가 쉽지 않은 시절이었다) 갑자기 간 것이다.

스님은 스님의 방 옆방을 우리에게 내주셨는데, 오랜만에 모인 우리는 마음이 들뜬 나머지 밤이 늦도록 큰 목소리로 수다를 떨었다. 우리가 한참 수다를 떨고 있을 때 일타 스님의 목소리가 들려왔다. 스님은 낮은 목소리로 “절집에선 9시면 모두 자야하고 새벽 3시면 일어나야 합니다”고 하셨다. 스님의 경책에 우리는 잠시 조용해졌지만 어느새 우리는 언제 그랬나 싶게 다시 수다를 떨었다. 지금 생각하면 스님께 너무 죄송스럽다. 얼마나 난감하셨을까. 더구나 아랫방엔 수산 스님을 비롯해 여러 스님들이 계셨었는데 대책 없는 우리 때문에 얼마나 곤란하셨을까.

이튿날 스님은 전날의 일로 대중들에게 미안하셨는지 대중처소에 공양도 못가시고 불편해 하시면서도 우리를 굶길 수도 없어 안절부절 하셨다. 스님은 고민 끝에 시자 스님을 큰절로 보내 쌀과 수저를 얻어오게 하여 등산용 버너로 밥을 짓게 했다. 스님은 가지고 계셨던 작은 고추장 한 병을 내시고 마당에 자란 도라지 몇 뿌리를 캐어 고추장에 무치셨다.

5명이 밥솥에 둘러앉아 도라지무침 하나에 밥을 먹었는데 그 밥이 아직도 기억이 난다. 잘 먹고 간다고 인사를 드렸을 때, 스님은 주변 스님들 보기 부끄러우셨는지 얼굴 없이 방에서 잘 가라는 인사를 하셨다. 하지만 우리는 스님의 목소리에서 우리만 느낄 수 있는 스님의 따뜻한 얼굴을 볼 수 있었다. 아직도 기억이 생생하다.

그 해 여름은 그렇게 우리에게 너무도 행복한 추억으로 남아 있다. 편지는 그날의 일로 오히려 미안함을 전하는 스님의 편지다. 안자하신 스님은 그때 우리에게 편히 쉬게 해주지 못한 것이 마음에 걸리셨는지 몇년 후 지족암으로 거처를 새로 정하시고 난 후에 제일 먼저 이 서신을 주셨다.